Devenir et être chevalier

© Bibliothèque nationale de France

La quête du Saint Graal

Comment tous les compagnons de la Table ronde commencèrent la Quête du Saint Graal et jurèrent sur les Saintes Évangiles : le roi Arthur voulut que messire Gauvain jura le premier parce qu’il avait ouvert le conseil mais le roi Baudemagu dit qu’il fallait que messire Galaad jura le premier car c’est lui qui doit que mener la Quête à son terme, lui le premier et Lancelot ensuite, puis par ordre tous les autres qui était cent cinquante chevaliers.

© Bibliothèque nationale de France

Issu en général d’un lignage noble, mais parfois de naissance modeste, accepté par sa seule valeur, le chevalier doit mériter son intégration dans la communauté qui entoure le roi. Devenir chevalier et rencontrer le roi qui fait les chevaliers est le rêve qui habite le personnage de Perceval le Gallois, dans le Conte du Graal, à partir du moment où il a vu apparaître devant ses yeux éblouis les armures étincelantes des chevaliers qui sortent des profondeurs du bois où il chasse. Grâce à l’enseignement que lui donne le « preudomme », Gornemant de Goort, il va découvrir que la chevalerie ne se réduit pas à ces apparences brillantes et apprend non seulement le maniement des armes, mais aussi les obligations du chevalier : le respect de la vie de l’adversaire, l’utilisation raisonnable de la force qui doit servir la justice et le droit, l’aide à apporter aux dames, aux faibles et aux victimes, la fréquentation des églises et le salut de son âme. Perceval est alors adoubé et reçoit l’ordre de chevalerie, « l’ordre le plus élevé que Dieu ait établi et inspiré » qui « ne souffre aucune bassesse » [vv.1636-38]. La dernière étape que le chevalier doit parcourir est la découverte progressive de la charité, de l’ouverture aux autres et de la foi. Loin de n’être qu’un ordre militaire, la chevalerie est présentée comme l’aspiration aux plus hautes missions humaines.

Le Conte du Graal

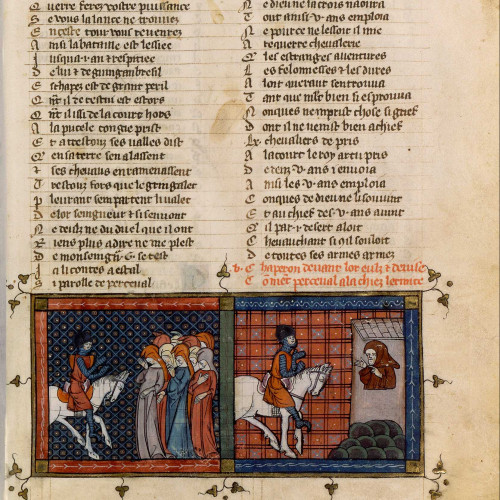

Ici devise comment Perceval chevauchait son chemin et rencontra un homme qui conduisait bien vingt femmes qui faisaient pénitence leur chaperon devant elles et devise comment Perceval alla chez l’ermite

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le Conte du Graal

« Ici commence le roman de Perceval le Gallois et devise des nombreuses aventures qui lui advinrent et comment il conquit les armes vermeilles. » Recluse dans la forêt, la mère de Perceval croyait pouvoir soustraire son fils aux affres du monde. Mais, quand au détour d’un chemin, surviennent des chevaliers étincelants dans leur armure, Perceval les prend d’abord pour des anges puis veut devenir l’un d’eux. Commence alors une longue initiation pour le jeune Gallois, un peu naïf d’avoir vécu si loin du monde.

Comparé au cadre rigide de la cour, la forêt est un espace mouvant, lieu des rencontres fortuites et des apprentissages, jusqu’au jour où, passant la frontière de l’Autre Monde, se dresse devant lui le château de Corbenic. Là l’attend l’épreuve suprême qu’il ne saura résoudre, restant muet devant le mystère du Graal.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Au cours du 13e siècle, sous l’influence grandissante de l’église et en particulier des ordres religieux, l’éthique chevaleresque se fait de plus en plus exigeante : le chevalier doit exclusivement mettre sa force et ses capacités guerrières au service de la foi et de la chrétienté. Y a-t-il ici la volonté de canaliser les forces vives d’une jeunesse souvent turbulente et brutale, qui aime se battre, qui cherche à s’enrichir dans les tournois et qui n’hésite pas à faire couler le sang dans des combats exclusivement mondains ? Il est probable aussi que le souvenir des croisades de la fin du 12e siècle en particulier de la troisième croisade qui, pour venger la prise de Jérusalem par Saladin, vit partir outremer le roi Philippe-Auguste et la chevalerie de France, a fait réfléchir sur le rôle que devait jouer l’élite militaire du pays. Quant aux clercs qui écrivent au 13e siècle les suites romanesques de l’histoire arthurienne comme la Queste du Graal ou le Lancelot en prose, ils sont issus d’un milieu religieux et ont contribué à la christianisation de l’idéal chevaleresque.

La Quête du Graal

Dans la forêt de Gaste, Lancelot s’est arrêté au pied d’un arbre, à proximité d’une chapelle apparemment abandonnée. Il simule l’assoupissement tandis que s’approche une litière portée par deux palefrois ; le chevalier malade qui en descend s’agenouille devant la chapelle. Pendant qu’il prie, le saint Graal apparaît, lui apportant la guérison :

« Lancelot arriva près d’une chapelle où six cierges brûlaient sur un candélabre d’argent. Une grille lui interdisant l’accès du lieu, il attacha son cheval à un arbre, s’assit et s’endormit. Au réveil, il aperçut venant sur une litière portée par deux palefrois, un chevalier malade. Il fit semblant de dormir. Lors, il vit le Saint-Graal apparaître, le chevalier se mettre en prière et obtenir la guérison. Lancelot était appesanti ne sachant si c’était vision ou réalité. Un écuyer arriva, remit au chevalier les armes et la monture de Lancelot et tous deux disparurent. Lancelot se dressa sur son séant, se dirigea vers la chapelle d’où il entendit une voix le congédier rudement. Alors, il regretta ses fautes et le lendemain, il se dirigea à pied vers un ermitage où il avoua au prud’homme son fol amour pour la reine et reçut l’absolution. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le soldat de Dieu

L'un des développements les plus complets sur les droits et les devoirs du chevalier se trouve dans le Lancelot en prose. La définition de la chevalerie donnée par la Dame du Lac au jeune Lancelot, âgé de dix-huit ans, se situe au moment où il va la quitter pour rejoindre la cour du roi Arthur.

« Au commencement, quand l'ordre de chevalerie fut établi, on imposa à celui qui voulait devenir chevalier, et qui en avait reçu le don par droit d'élection, d'être courtois sans vilénie, magnanime sans félonie, hardi sans couardise, rempli de compassion à l'égard des malheureux, généreux et tout prêt à secourir ceux qui étaient dans le besoin, tout prêt aussi à confondre les bandits et les tueurs, juge impartial sans sympathie ni antipathie : sans sympathie qui le pousse à aider le parti en tort pour causer du mal au parti en droit, sans antipathie qui le fasse nuire à ceux qui ont raison pour favoriser ceux qui ont eu tort. Un chevalier ne doit pas faire par peur de la mort quelque chose qui puisse lui être imputé à déshonneur, mais il doit davantage redouter la honte que la mort. Les chevaliers ont été établis, fondamentalement, pour protéger la sainte Eglise, car elle ne doit pas se défendre par les armes, ni rendre le mal pour le mal : le chevalier a la tâche de protéger celui qui tend la joue gauche quand on l'a frappé sur la joie droite. »[[note||Lancelot en prose, vers 1220-1230]] La chevalerie n’est pas un privilège dû à la naissance et l’ordre a été créé pour protéger les faibles et assurer la justice et la paix. Le chevalier est devenu le bras de Dieu. Et la Dame du Lac ajoute : « Le chevalier doit être le seigneur du peuple et le soldat de Dieu, puisque son devoir est de protéger, défendre et soutenir la sainte Eglise. »1

Lancelot, la Dame du Lac et son escorte immaculée, se rendent à Camelot pour demander à Arthur d’adouber le jeune homme

La Dame du Lac retient tant qu’elle peut Lancelot auprès d’elle. Mais à l’âge de vingt ans, il lui tarde d’être fait chevalier. Viviane consent à le présenter au roi Arthur. Elle l’informe de la conduite et des devoirs du chevalier, et lui fournit des armes : heaume, haubert, armure, lance, épée, écu, et jusqu’au destrier, tout son équipement doit être blanc, couleur d’innocence et de pureté. Vivane l’escorte ainsi paré jusqu’à Camelot, au royaume de Logres, où se tient la cour d’Arthur. Le cortège immaculé approche du château. Lancelot resplendit d’une blancheur éblouissante : on l’appellera le Blanc Chevalier, tant qu’il ignorera tout de ses origines et de son nom.

Contrairement à la coutume, le nouveau chevalier Lancelot ne va pas recevoir ses armes de son parrain, le roi Arthur, mais de sa protectrice. La Dame du Lac lui fournit un équipement qui le fera reconnaître entre tous : son armure, « un haubert blanc, léger et solide » ; son casque, « un heaume argenté », qui enveloppe la tête et le visage ; son bouclier, « un écu blanc comme neige avec une boucle d’argent », « une épée. remarquablement grande et tranchante, et prodigieusement lourde », « une lance blanche dont le bois était court et épais, spécialement rigide, et le fer bien tranchant », « un bel et bon destrier » (cheval de guerre) et, « pour son adoubement, une robe de samit blanc (sorte de satin) assortie au manteau fourré d’hermine. et à la cotte doublée de cendal blanc (étoffe de soie), afin qu’il n’y ait que du blanc. »

La blancheur de l’enluminure s’efforce de rendre compte du caractère extraordinaire, quasiment féerique, de l’équipage. La Dame du Lac regarde intensément Lancelot, très élégant avec un chapeau à plumes, la cravache à la main et l’épée ceinte à la taille. Derrière lui, un chevalier porte son écu, un écuyer tient sa lance.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Adoubement de Lancelot par le roi Arthur

Arrivé la veille à la cour, Lancelot presse le roi de le faire chevalier. Arthur s’en serait agacé si la reine, curieuse de voir ce beau chevalier blanc dont tout le monde parle, n’avait insisté elle aussi. Lancelot passe la nuit en prière en compagnie d’Yvain, le chevalier qui lui sert d’initiateur. Au matin de cette veillée d’armes, la cour assiste à la grand-messe dans l’église de Camelot. Après la bénédiction, Arthur brandit l’épée d’une main et pose l’autre sur l’épaule de Lancelot agenouillé devant lui. Le roi lui donne alors la colée : c’est un coup du plat de l’épée sur la nuque. Mais Lancelot n’a de regards que pour la reine Guenièvre, dont il est tombé éperdument amoureux. Etourdi par sa passion naissante, et impatient de courir l’aventure, il quitte aussitôt la cour sans que le roi lui donne une épée, comme le veut l’usage. Grâce à ce contretemps, la reine elle-même pourra lui ceindre l’épée et faire ainsi de lui un chevalier dévoué à son service.

L’adoubement, qui désigne le rite d’admission dans l’ordre de la chevalerie, est l’aboutissement d’un long apprentissage. Dès sept ans, un jeune garçon peut quitter le château paternel pour entrer comme page chez un feudataire. De quatorze à dix neuf ans environ, il le sert comme écuyer. C’est entre dix-huit et vingt ans que l’écuyer devient en général chevalier. L’adoubement proprement dit s’organise en plusieurs temps. La veille, le futur chevalier prend un bain purificateur puis il revêt une tunique blanche. Il doit jeûner pour faire pénitence. Il passe la nuit qui précède l’adoubement en prière dans une chapelle ou une église, en compagnie de ses parrains, c’est la veillée d’armes. Le lendemain matin, après s’être confessé, il assiste à la messe où il communie. Devant une noble assistance, il s’approche ensuite de l’autel, l’épée suspendue à son cou. Le prêtre la bénit. Il doit ensuite s’agenouiller devant l’homme d’église et prononcer, la main sur l’évangile, le serment des chevaliers. Il revêt sa tenue de chevalier qui comprend la cotte de maille, la cuirasse, les brassards et les éperons dorés. Enfin, il ceint l’épée. Il s’agenouille de nouveau pour recevoir la colée : son seigneur lui donne trois coups du plat de l’épée sur la joue en disant : "Au nom de Dieu, de saint Michel et de saint Georges, je te fais chevalier. Sois vaillant, loyal et généreux." Il saute ensuite sur son cheval sans toucher les étriers et part au galop en renversant de sa lance une série de mannequins.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Ce discours nouveau, qui cherche à christianiser l'ordre profane de la chevalerie en le mettant au service de l'Eglise, fait écho aux discussions du 13e siècle sur l'articulation entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Ecrits sous l’influence cistercienne, ces préceptes ne pouvaient qu’être favorables à une Eglise qui s’impose comme puissance hégémonique de l’Occident.

Cependant les chevaliers arthuriens, tout en cherchant à atteindre cet idéal, ont leurs faiblesses et leurs limites. Ils ne pourront jamais complètement répondre à ces hautes exigences. C’est pourquoi les clercs du 13e siècle ont inventé le personnage de Galaad, le fils de Lancelot, seul parmi tous les chevaliers arthuriens à correspondre à la définition donnée.

De la chevalerie terrestre à la chevalerie célestielle

La littérature propose au 13e siècle un mythe de la chevalerie qui privilégie le salut individuel et l’oubli des valeurs terrestres. Le roi et sa cour n’occupent plus le centre des récits. Les chevaliers, même ceux de la Table ronde, n’ont plus comme priorité de rester auprès du roi Arthur. L’aventure suprême se présente à eux : la conquête de la royauté du Graal. Pourtant réputé pour sa valeur, Gauvain qui, dans les romans de Chrétien de Troyes, est la « fleur de chevalerie », demeure trop attaché aux valeurs mondaines et à la gloire. Lancelot, valeureux lui aussi, a aimé la reine Guenièvre et cela le disqualifie de la quête. La chevalerie terrestre représentée par ces chevaliers est condamnée au profit de ceux qui représentent la chevalerie célestielle. Trois chevaliers seulement parviennent à franchir un certain nombre d‘épreuves et à rejoindre Sarras : Bohort, Perceval et Galaad. Bohort est l’un des meilleurs chevaliers de la Table ronde ; célibataire, capable d’abstinence, il est généreux et en toutes circonstances il fait son devoir, aide les dames et répond à toutes les exigences de l’idéal chevaleresque. Il est le seul à revenir vivant à Camelot pour témoigner de ce qu’il a vu à Sarras. Perceval non plus ne peut arriver jusqu’au Graal. Bien qu’il ait parcouru toutes les étapes de l’intégration chevaleresque, il ne peut accéder à cette suprême aventure à cause du péché qu’il a commis en oubliant sa mère ou peut-être de sa rencontre avec Blanchefleur. S’il avait achevé le Conte du Graal, Chrétien de Troyes lui aurait-il permis d’accéder aux valeurs de la plus haute chevalerie célestielle et aux mystères du château du Roi-Pêcheur ? Les auteurs des Continuations en vers – Wauchier de Denain, Gerbert de Montreuil ou Manessier – insistent sur l’importance de la confession pour retrouver la pureté de l’âme et sur l’aspiration au divin qui dirige le héros vers la sainteté. Mais les grands cycles romanesques en prose composés au 13e siècle vont remplacer Perceval par Galaad, le fils de Lancelot. Valeureux, il demeure cependant étranger à l’univers arthurien. Dégagé des contingences terrestres, il ne combat pas des adversaires humains, mais des démons ou des allégories du péché. Il est le seul parmi tous les chevaliers à s’asseoir sur le Siège Périlleux, guérir le roi Mehaigné et voir le Graal. Emporté au ciel, il est alors, non plus un chevalier, mais une figure christique.

Selon Dominique Boutet : « L’assomption célestielle de la chevalerie arthurienne s’accomplit dans l’oubli de ce symbole terrien qu’est le royaume. » (Charlemagne et Arthur ou le roi imaginaire)