-

Album

AlbumLa légende arthurienne en 16 épisodes

-

Album

AlbumLes textes arthuriens, de la chronique au scénario

-

Article

ArticleLa Table ronde et ses chevaliers

-

Article

ArticleÀ la cour du roi Arthur

-

Article

ArticleUne quête initiatique et christique

-

Article

ArticleUne Bretagne pleine de merveilles

-

Album

AlbumQui sont les personnages principaux de la légende arthurienne ?

-

Article

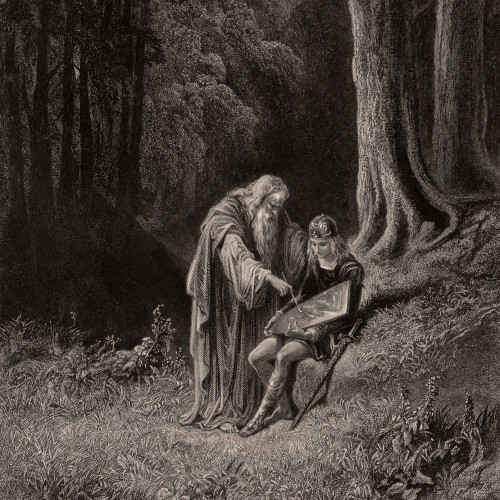

ArticleMerlin l’Enchanteur

-

Vidéo

VidéoHistoire de Merlin

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterHistoire de Merlin

-

Article

ArticleLe monde des fées

-

Article

ArticleLe roi Arthur

-

Article

ArticleLa chevalerie arthurienne

-

Article

ArticleCinq chevaliers emblématiques de la Table ronde

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterRoman de Lancelot

-

Vidéo

VidéoLe Roman de Lancelot

-

Vidéo

VidéoLe Chevalier au lion

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterLa Quête du Saint Graal

-

Article

ArticleLe Graal et sa quête

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterHistoire du Saint Graal

-

Vidéo

VidéoL’histoire du Saint Graal

-

Article

ArticleL’amour dans les romans arthuriens

-

Article

ArticleChrétien de Troyes, peintre de l’amour

-

Album

AlbumLa puissance du mythe arthurien

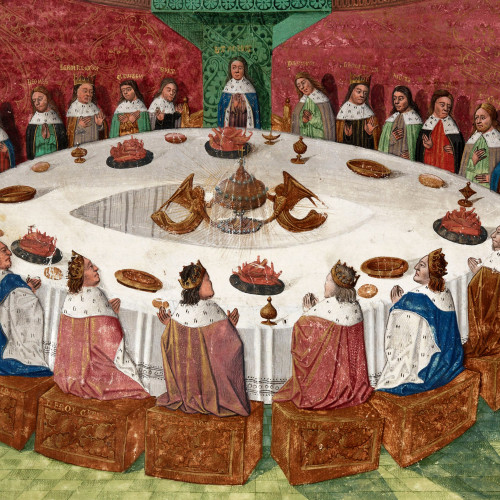

Cinq chevaliers emblématiques de la Table ronde

© Bibliothèque nationale de France

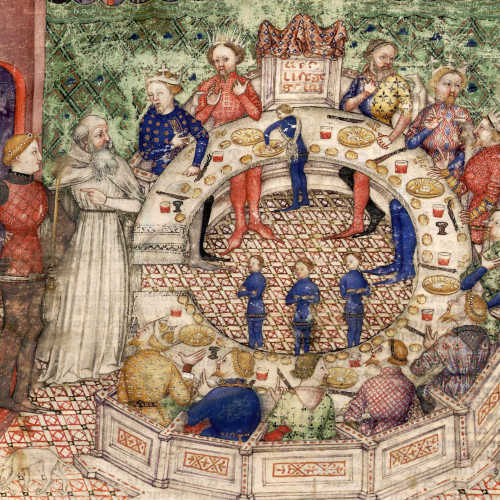

Apparition du Saint Graal aux chevaliers de la Table ronde

Après le combat organisé par Arthur pour éprouver la valeur de Galaad, les chevaliers se réunissent dans la grande salle et prennent place à la Table ronde. Ils assistent alors au merveilleux service du Graal :

« Les compagnons de chevalerie allèrent s’asseoir chacun à la place qu’il avait occupée le matin. Quand ils y furent tous assis en silence, ils entendirent un coup de tonnerre si grand et si merveilleux qu’ils crurent que le palais était sur le point de s’écrouler. Soudain entra dans la salle un rayon de soleil qui produisit cent fois plus de clarté qu’il n’y en avait auparavant. Et tous ceux qui se trouvaient là furent comme illuminés de la grâce du Saint Esprit, et ils commencèrent à se regarder les uns les autres, car ils ne savaient pas d’où pouvait venir cette clarté. Et personne ne put prononcer une parole : petits et grands furent frappés de mutisme. Et quand ils furent restés ainsi un long moment sans pouvoir dire aucun mot, à se regarder comme des bêtes muettes, alors entra dans la pièce le saint Graal, couvert d’un samit blanc, mais personne ne put voir qui le portait. Il arriva par la grande porte du palais.

Aussitôt qu’il fut entré, la salle s’emplit de bonnes odeurs comme si toutes les épices du monde y avaient pénétré et s’y étaient répandues. Le Graal parcourut toute la pièce, de part et d’autre, et au moment où il passait devant les tables, celles-ci se remplissaient immédiatement devant chaque place de de la nourriture que chacun désirait. Tous furent servis et le saint Graal disparut si rapidement qu’ils ne surent ce qu’il en advint. Les chevaliers qui ne pouvaient dire un mot auparavant purent alors parler et ils bénirent Notre Seigneur de leur avoir accordé une telle faveur et un tel honneur en les comblant de la grâce du saint Graal. Mais le roi Arthur fut le plus joyeux et le plus heureux de tous car Dieu lui avait accordé plus de grâces qu’à aucun autre avant lui.

Le Graal, entouré d’un arc-en-ciel et soutenu en l’air par deux angelots peints de façon symétrique avec la même peinture dorée diaphane presque transparente, diffuse sa clarté au centre de la Table ronde. Celle-ci comprend seize chevaliers : elle est présidée par Galaad, priant debout les mains jointes sous un dais d’honneur et entouré de Perceval, Arthur, Hélias, Tristan, Keu, Baudemagu, Ydier, Caradoc, Rion, Etor, Lionel, Gauvain, Bohort et Lancelot, dont les noms sont inscrit en lettres d’or au revers de leur siège ou au-dessus de leur tête. »

© Bibliothèque nationale de France

Perceval, chevalier prédestiné ?

Au début du roman de Chrétien de Troyes, Le Conte du Graal, Perceval n'est pas encore prédestiné à de hautes aventures. Héros sans nom, il n'est qu'un jeune garçon, naïf et fruste, élevé dans la forêt galloise et tenu par sa mère dans l'ignorance de tout ce qui concerne la chevalerie. Initié par Gornemant de Goort à la technique et aux règles du combat, il réussit dès sa première aventure à s'emparer des armes d'un chevalier redoutable, ennemi de la cour et, devenant ainsi le Chevalier Vermeil, il est intégré dans le monde arthurien qui le fascinait. Puis, en combattant pour défendre Blanchefleur, il découvre la dimension courtoise et morale de la chevalerie. Mais ce n'est qu'après son passage au château du Roi-Pêcheur, lorsqu'il prend conscience pour la première fois de sa conduite et de la faute qu'il a commise en oubliant sa mère, qu'il a soudain la révélation de son nom, Perceval le Gallois. Seul l'ermite rencontré le Vendredi Saint lui explique qu'il appartient à un haut lignage et qu'il est le parent non seulement du roi Arthur, mais aussi du Roi-Pêcheur. Le « saint homme » lui révèle également que, s'il a échoué et omis de poser les questions attendues sur la Lance et le Graal, c'est à cause du péché commis vis-à-vis de sa mère qu'il a abandonnée. Perceval alors se confesse, apprend la charité et fait pénitence...

Arrivée de Perceval au château du Graal et Cortège du Graal

Resté inachevé, le dernier roman de Chrétien combine les aventures de Perceval et de Gauvain. À la fois récit d’aventures merveilleuses et quête spirituelle, il introduit, avec le terme mystérieux de Graal – décrit comme un plat à poisson –, l’un des mythes les plus féconds de la littérature occidentale, qui inspirera les écrivains médiévaux (Robert de Boron ou la Queste del Saint Graal, le Parzival, de Wolfram von Eschenbach) comme les artistes modernes (Parsifal, de Richard Wagner ; le Roi Pêcheur, de Julien Gracq…).

Reçu au château du Roi Pêcheur, le naïf Perceval assiste au cortège du Graal mais n’ose pas demander qui l’on sert et ce qu’il contient – questions qui auraient permis de guérir le roi infirme et de rendre la prospérité à la Terre Gaste (« dévastée »).

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Quelles questions aurait dû poser le jeune homme devant le Cortège au Château du Roi-Pêcheur ? Il devait demander et apprendre qui il sert – c'est-à-dire le roi –, et ce qu'il sert – une nourriture divine capable de préserver celui qui l'absorbe. Le roi, en effet, est blessé et la souveraineté de son royaume est anéantie. Perceval n'a pas compris qu'en ne posant pas de questions par timidité, il n'a pas réussi l'épreuve qui lui était proposée. Les continuateurs de Chrétien de Troyes – Gerbert de Montreuil en particulier – ont joué sur l'étymologie du nom de Perceval, jeu courant pour les clercs du Moyen Age, et Perceval devient pour eux celui qui « perce » le « val », c'est-à-dire qui découvre le château caché du Roi-Pêcheur et perce ainsi le secret de sa propre histoire en même temps que celui du cortège du Graal.

Prédestination de Perceval ? Oui, si l'on se souvient qu'à son arrivée à la cour d'Arthur, selon Chrétien de Troyes, une prédiction se réalise : une jeune fille qui n'avait pas ri depuis six ans rit en voyant le jeune homme et reconnaît en lui un chevalier que « nul ne surpassera ». Perceval apparaît alors, sinon comme le libérateur attendu par tout un lignage, du moins comme un chevalier promis à une destinée exceptionnelle. II est différent d'Erec, de Cligès, d'Yvain et même de Lancelot, dont la conduite est surtout commandée par des valeurs courtoises et chevaleresques. II n'est pas encore l'égal de Galaad, mais, avec Perceval qui a été confronté à la liturgie du Graal, la chevalerie se confond avec une éthique morale et trouve son couronnement dans la découverte des valeurs religieuses. Le sens profond de ce récit n'est-il pas que Perceval annonce que la chevalerie terrienne doit s'ouvrir à des valeurs spirituelles ?

Le Conte du Graal

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Procession du Saint Graal

Devant la table du Roi Pêcheur, couverte de plats et de mets, passe le cortège du Graal. En tête, une jeune fille élève de ses deux mains le vase sacré. Derrière elle, un jeune homme tient la « Lance qui saigne » : il s’agit de la lance qui perça le flanc du Christ sur la Croix. Suivent quatre jeunes gens portant une bière où repose le corps du roi, frappé par un « coup félon », et dont l’épée brisée est étendue sur l’étoffe rouge.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Perceval et l’échiquier magique

Perceval chevaucha toute la journée sans trouver d’aventure. À l’approche du soir, il pria Notre-Seigneur...Lire l'extrait

Le parcours exemplaire d'Yvain

Le héros qui, dans les romans français, incarne peut-être le mieux les valeurs de la chevalerie arthurienne, c'est Yvain, fils du roi Urien. Dans le roman du Chevalier au lion de Chrétien de Troyes, il suit un parcours exemplaire pour un héros de la Table ronde.

Prologue d'Yvain ou le chevalier au lion

Il quitte la cour, solitaire comme doit l’être un chevalier errant, attiré par l'aventure de la Fontaine merveilleuse et, après avoir affronté le prodige de la tempête et le gardien de la fontaine, il gagne l'amour de Laudine après avoir tué son époux, le chevalier Esclados le Roux. En l'épousant, il devient le maître de son domaine. Puis, tenté par les aventures des chevaliers de la cour, par la gloire et les tournois, il rejoint Gauvain et consacre son temps à des rencontres où sa prouesse fait merveille, mais où il ne gagne que vaine gloire et renommée mondaine. Yvain, ayant oublié de rejoindre sa femme au terme fixé, souffre d’être rejeté par elle et sombre dans une profonde démence, amnésique, vivant comme un être sauvage dans la forêt.

Enfin, sous le pseudonyme de « Chevalier au lion », acquis en défendant un lion contre un serpent, c'est-à-dire, symboliquement, en choisissant le bien contre le mal, le droit en face du tort, le héros triomphe d'une série d'épreuves. Chaque fois, il prend la défense des faibles et des opprimés ; c’est ainsi qu’il libère des jeunes filles enfermées dans le château de Pesme-Aventure, condamnées à tisser, il prend la défense de la cadette de Noire-Espine, combat un géant Harpin, puis les fils du « netun », être diabolique, qui font régner la terreur sur les hommes. Ce n’est qu’après une longue série d’épreuves et de renoncements que le chevalier Yvain peut regagner l’amour de sa femme.

Le parcours suivi par Yvain prouve que, si le culte de la prouesse est primordial dans les romans de la Table ronde, le héros, d'aventure en aventure, d'épreuve en épreuve, mûrit, s'ouvre sur les autres et sur la charité, et, en choisissant de défendre des causes justes, devient le représentant du droit.

© BnF – Éditions Multimédias

Le Chevalier au lion

Le Chevalier au Lion

Les exploits accomplis par Yvain, en tant que chevalier au lion, ont restauré sa renommée. Bien décidé à regagner l’amour de Laudine, il retourne à la fontaine merveilleuse pour faire pleuvoir autant qu’il le faudra. L’orage est si terrible que la forêt entière semble s’engouffrer dans l’enfer. Laudine redoute que son château ne s’écroule d’un seul coup. Elle se désole que personne ne défende plus sa fontaine depuis qu’Yvain l’a quitté. Lunete, sa fidèle servante, lui suggère que le chevalier au lion pourrait la protéger. Laudine fait le serment de "lui rendre l’amour dont il jouissait jadis auprès de sa dame" et envoie Lunete quérir ce vaillant chevalier.

L’enluminure est divisée en deux tableaux. Dans le tableau supérieur, Lunete conduit le chevalier au lion auprès de sa dame. Yvain a les bras croisé sur le cœur en signe d’amour et d’humilité, puis, toujours couvert de son armure, il tombe aux pieds de Laudine qui sort de son château recevoir l’hommage. Elle est stupéfaite de découvrir qu’il s’agit d’Yvain, son mari, celui qui l’a abandonnée et laissée seule, livrée à elle-même. Elle est furieuse de la manœuvre de Lunete qui inlassablement plaide la cause d’Yvain. Dans le tableau du dessous, Laudine accorde enfin son pardon à son époux et le prend dans ses bras. On leur sert du vin pour célébrer leur réconciliation, avant que les amoureux se retrouvent couchés dans leur chambre, le lion étendu au pied du lit.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Messire Gauvain, la « fleur de la chevalerie »

De tous les chevaliers de la Table ronde Gauvain est sans conteste celui qui a connu tout au long du Moyen Âge la fortune romanesque la plus complexe et la plus variée. Neveu du roi Arthur, auréolé dès les premiers témoignages littéraires d’une réputation de prouesse, de générosité et de gloire, il incarne dans les romans de Chrétien de Troyes, et dans la plupart des continuations composées au 13e siècle, l’idéal de la chevalerie. Fils du roi Lot d’Orcanie et de la reine Morcades, sœur d’Arthur, il bénéficie d’une place de premier plan à la cour ; ses frères Agravain, Guerrehet et Gaheriet apparaissent plutôt dans les romans tardifs et y jouent un rôle moins important.

Gauvain est un chevalier séduisant et disponible, animé par le goût du risque et par une prouesse sans faille. Chrétien de Troyes, dans Le Chevalier au lion, le désigne comme « celui qui était la fleur de chevalerie et dont la renommée l'emportait sur tout autre mérite » : il est l’un des chevaliers destinés à affronter avec succès les plus grandes aventures. C’est lui qui relève le défi lancé par la Demoiselle Hideuse à la cour arthurienne consistant à aller délivrer une jeune fille assiégée dans le château de Montesclaire ; c’est lui qui part après Lancelot à la recherche de la reine Guenièvre. C’est Gauvain aussi qui entraîne Yvain à préférer les armes et les tournois à l’amour de sa femme.

Combat de Gauvain et de Segurade

Au cours du roman, les aventures de Lancelot s’entrelacent avec celles des chevaliers de la Table ronde. L’un des plus éminents est le neveu d’Arthur, Messire Gauvain. Chevalier charitable, Gauvain vole toujours au secours des pucelles. Aussi s’empresse-t-il de livrer bataille quand la Dame de Roestoc l’appelle à la rescousse contre un chevalier de moindre rang, Segurade, qui menace de la prendre de force. Après s’être désarçonnés, les chevaliers combattent à pied. A coups d’épée, ils s’infligent des plaies sanglantes, taillant cottes, écus et casques. La mêlée est si dure, si cruelle, que dans la tribune, les dames en demeurent muettes. Alors qu’ils s’épuisent, l’heure de midi permet à Gauvain de retrouver toute son ardeur, car sa force suit la course du Soleil et culmine au milieu du jour. Gauvain s’élance et redouble de coups tant et si bien que Ségurade ne tarde pas à demander pitié. La Dame de Roestoc accepte que le chevalier vaincu se mette à sa merci. Gauvain lui laisse alors la vie sauve et repart pour l’aventure.

Au cours de ce combat se manifeste une caractéristique qui renvoie sans doute aux origines celtiques du personnage de Gauvain : sa force est soumise au mouvement de l’astre solaire. Ainsi, alors qu’il est épuisé par son combat contre Segurade, l’heure de midi lui permet-elle de retrouver une force intacte.

À gauche de l’image, Gauvain, reconnaissable à son écu pourpre à l’aigle bicéphale d’or, combat son adversaire Segurade devant une tribune pleine de monde. Enjeu du combat, la dame de Roestoc se trouve au centre de l’estrade, vêtue d’une robe rouge et coiffée d’un hénin ; son château se détache en arrière-plan. La position supérieure de l’épée de Gauvain et la situation de son adversaire blessé à la tête qui semble acculé à la tribune semblent annoncer sa victoire. L’âpreté de la lutte est rendue par le sang qui s’égoutte des plaies sous l’armure et par le mouvement de Gauvain : il repousse vigoureusement son adversaire dont le pied gauche dépasse sur l’encadrement de la peinture, acculant ainsi Segurade vers l’extrémité du champ afin de mieux l’avoir à sa merci. Outre ce procédé d’empiètement sur la bordure, employé depuis longtemps par les enlumineurs, Evrard d’Espinques utilise les ombres pour conférer plus de relief aux personnages et aux objets.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Cycle du Lancelot-Graal : III. Roman de Lancelot

Chevauchant dans la lande, Gauvain rencontre une demoiselle qui le conduit dans un étrange château. À l’intérieur, un chevalier armé s’élance au galop contre lui. Ils se frappent sur leurs écus et la lance du chevalier se brise. D’un coup Gauvain le jette à terre et se détourne pour suivre la demoiselle. Chaque porte qui s’ouvre révèle un nouvel obstacle jusqu’à la chambre où gît un chevalier blessé. Il porte deux blessures, l’une au bras, l’autre à la cuisse, qui ne pourront être guéries que par le sang des deux meilleurs chevaliers du monde : lui-même et Lancelot ! Quand enfin il se résout à verser son sang, il découvre que le chevalier blessé n’est autre qu’Agravain, son propre frère, qui expie là quelque faute.

Bien que la poursuite de combats à cheval dans les différentes pièces du château soit assez peu réaliste, l’enlumineur s’efforce de rendre compte du confinement et de l’étroitesse des lieux par les trois pans de murs en perspective à l’arrière plan de la scène. Ce décor de carton pâte assez peu travaillé met en valeur le combat qui a lieu au centre de l’image. Gauvain, penché en avant, et chevauchant une monture magnifiquement caparaçonnée portant ses couleurs - pourpre à l’aigle bicéphale d’or - renverse de sa lance placée presque à l’horizontale son premier adversaire qu’il atteint au buste et dont l’arme déjà brisée gît partiellement au sol. Le sang qui s’écoule du corps de son ennemi est le signe de sa victoire, mais annonce aussi le tribut que Gauvain devra finalement verser pour guérir son frère de la malédiction qui pèse sur lui.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Une image tantôt positive et brillante …

Modèle de courtoisie, il sait respecter la rêverie de Perceval, accueillir les nouveaux arrivants à la cour ou se faire le champion des demoiselles. Gauvain est sensible à la beauté des jeunes femmes par exemple à celle de la porteuse du Graal ; il parle d’amour avec la jeune suivante de Laudine, Lunete, mais ne s’attache à aucune femme. Curieusement il n'a jamais le premier rôle dans les romans de Chrétien de Troyes, mais il est toujours présent, exemple offert à tous. Dans le Conte du Graal, le personnage de Gauvain est riche de potentialités. L’inachèvement du texte a contribué à susciter bien des questions non seulement sur la fin de l’aventure du Graal, mais aussi sur le rôle qui aurait pu être laissé à ce chevalier par le romancier. Gauvain, plus expérimenté, plus réputé en chevalerie que le jeune et naïf Perceval, avait-il une chance d’être celui qui irait vers le Graal et réussirait cette ultime aventure ? Ou bien devait-il rester le brillant second d’un Perceval qui aurait non seulement gravi tous les échelons de la carrière chevaleresque, mais aurait acquis grâce aux conseils de son oncle, grâce à sa pratique des sacrements et à sa foi une valeur exceptionnelle ?

Gauvain vole au secours de la demoiselle à la ceinture d’or

III. Roman de Lancelot

Les rebondissements des aventures entraînent les chevaliers dans de perpétuelles errances. Les chemins se croisent et les destins se nouent. Dans les campagnes désertes ou au cœur des forêts profondes, les rencontres n’ont jamais rien d’ordinaire ou de fortuit. Elles sont toujours pour le chevalier une occasion de mettre en pratique les enseignements reçus de leurs aînés au cours de la préparation à l’adoubement ; ils doivent ainsi faire preuve de discernement, de prudence, de vaillance et de générosité. Venir en aide à leur suzerain, à leurs pairs et secourir les demoiselles en détresse comptent parmi leurs premiers devoirs dans l’idéal chevaleresque.

Dans le passage évoqué ici, Gauvain, qui est en quête du Pont perdu, appelé aussi Pont sous l’eau, croise une demoiselle désemparée parce qu’un chevalier vient de lui voler la ceinture d’or et l’aumônière que son ami lui avait données. Elle craint qu’il s’aperçoive de cette disparition et que, sous l’effet de la jalousie, il la soupçonne d’en avoir fait cadeau à un amant. Elle requiert donc l’aide de Gauvain, en échange de quoi elle lui indiquera la voie qui conduit au Pont perdu. Le peintre illustre le moment de la rencontre où Gauvain se retourne pour écouter la jeune femme, au visage fin et grave, qui l’interpelle. Il n’a pas encore accepté sa proposition, et c’est pourquoi il n’a pas encore fait faire demi-tour à son cheval. En arrière-plan, entre les frondaisons, apparaît le sommet du pavillon du chevalier recéleur que Gauvain devra vaincre pour rendre justice à la demoiselle.

Même si, dans les romans arthuriens, la défense et le secours des demoiselles en détresse sont parmi les premières règles de conduite chevaleresque, les jeunes femmes restent néanmoins des victimes privilégiées de la violence et de la cruauté masculines. Selon les aléas des aventures chevaleresques, elles sont fréquemment enlevées à leur ami ou abusées. Selon la coutume de Logres, aucun chevalier ne devrait s’en prendre à une jeune fille seule, mais si une demoiselle est accompagnée par un chevalier, elle peut être conquise au combat. Partageant les déboires de leur compagnon, elles sont souvent obligées d’appeler à l’aide d’autres parties. Or, parfois, les chevaliers qui les accompagnent se montrent eux aussi injustes et soupçonneux, prêts accuser et à brutaliser leur amie au moindre faux pas. Ainsi la demoiselle qui met Gauvain sur la voie du Pont sous l’eau a été victime d’un vol mais ne peut se fier à son ami pour obtenir justice, et craint au contraire sa jalousie et sa colère.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

… tantôt noircie par une cruauté inattendue

Les continuateurs de Chrétien de Troyes ont répondu à ces questions en disqualifiant rapidement Gauvain dans la quête du Graal. Dans La Première Continuation de Chrétien de Troyes, deux visites successives de Gauvain au Château du Graal sont décrites. Lors de la seconde visite, Gauvain s'endort et se retrouve au bord d'une falaise. II n'a su poser qu'une partie des questions et n'a obtenu qu'une partie des réponses, et tout le monde regrette que le neveu d'Arthur n'ait pu mieux faire. Dans la Quête du Saint Graal, il est également exclu de la quête parce qu’il est trop attaché aux valeurs « terriennes ». Ainsi Gauvain passe-t-il toujours à côté de la quête, mais – ce qui est plus grave – de récit en récit, il devient l’un de ceux par qui la quête se dégrade et par qui est provoquée la ruine du royaume arthurien. Enfermé dans sa mondanité et sa démesure, sourd à l’esprit de l’aventure du Graal, Gauvain dans La Mort le roi Artu est définitivement exclu de cette quête. Au cours du 13e siècle, certains textes non seulement insistent sur ses échecs, mais donnent au neveu d’Arthur une lourde responsabilité dans la transformation de l’aventure du Graal. Il contribue à en faire une aventure où les chevaliers s’affrontent, se tuent, se laissent aller à la violence et y trouvent de multiples occasions de s’adonner au mal.

La Mort du roi Arthur

De retour à la cour, Bohort raconte au roi la mort de Galaad et Perceval, puis les scribes d’Arthur mettent par écrit les récits des chevaliers partis en quête du Graal. Interrogé par le roi, Gauvain reconnaît sa responsabilité dans la mort d’un grand nombre de chevaliers de la Table Ronde, ce qu’il attribue à la malchance ou « mescheance ».

« Quand Bohort fut arrivé à la cour dans la cité de Camelot, il se vit accueilli avec grande joie car tous et toutes souhaitaient le voir et quand il eut raconté le trépas de Galaad et la mort de Perceval, les gens de la cour en furent très peinés, mais ils se consolèrent pourtant du mieux qu’ils purent. Le roi Arthur fit alors mettre par écrit toutes les aventures que les compagnons de la quête du saint graal avaient racontées. Après avoir fait cela, il dit : “Seigneurs, regardez autour de vous combien de compagnons nous avons perdu en cette quête.” Ils regardèrent aussitôt, comptèrent leurs compagnons et trouvèrent qu’il leur en manquait vingt-deux, lesquels étaient tous morts par les armes. Le roi Arthur, qui avait entendu dire que messire Gauvain en avait occis plusieurs, le fit venir devant lui et lui dit : “Gauvain, mon beau neveu, je vous conjure, sur le serment que vous m’avez prêté quand je vous ai fait chevalier, de répondre à mes questions. – Sire, répondit messire Gauvain, vous m’avez tant prié que je ne pourrais en aucune manière refuser de le faire, pourtant ce fut la plus grande honte de ma vie, la pire qu’ait pu connaître nul autre chevalier. – Je vous demande alors, dit le roi Arthur, combien de chevaliers vous avez occis de votre main au cours de cette quête.” Messire Gauvain réfléchit un peu et répondit : “Sire, vous voulez avoir la certitude de ma grande malchance, et je vous l’exposerai car je vois bien que je dois le faire. Je vous jure en vérité que j’en ai bien occis dix-huit, non pas parce que je fus meilleur chevalier qu’aucun d’entre eux, mais parce que mon infortune fut telle que je fus plus malchanceux qu’eux. Ce fut bien dommage car il y avait parmi eux beaucoup de bons chevaliers, et sachez que ce ne fut pas l’œuvre de ma prouesse mais celle de mon péché.” »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Gauvain a toujours été trop humain, ne s’est jamais totalement identifié avec la volonté de ne penser qu’à Dieu, attaché aux valeurs terrestres. L’allusion aux péchés commis par Gauvain nous permet de comprendre la fortune du personnage au cours du 13e siècle. Gauvain en effet, de chevalier lumineux et glorieux dans les récits de Chrétien de Troyes devient peu à peu celui qui fait le malheur des autres. Dans certains textes, comme La Mort du Roi Artu, des rumeurs inquiétantes de meurtres et de trahisons courent sur lui. Gauvain cette fois est non seulement coupable d’avoir causé le départ des chevaliers, mais il a au cours de cette quête cédé à la violence, tué des adversaires de sa propre main. Il avoue au roi Arthur avoir tué dix-huit chevaliers de sa main dont le roi Baudemagu.

Le noircissement du personnage devient systématique à partir du moment où la quête du Graal n’est plus une aventure individuelle, mais engage toute la chevalerie arthurienne. C’est Gauvain en effet qui le premier fait le serment de participer à la quête du Graal, entraînant avec lui tous les chevaliers et vidant par là même la cour de ses forces vives. Le Roman de Tristan en Prose développe ce motif de même que la Quête du Saint Graal.

Devenu le héros de textes autonomes, le personnage de Gauvain a connu une fortune littéraire diverse, aussi souvent noirci qu’auréolé de gloire dans les multiples récits qui le prennent comme protagoniste au cours du 13e siècle. Il est souvent montré de façon parodique comme un chevalier mondain et futile dans des textes tels que L’Âtre Périlleux, Humbaut, La Demoiselle à la mule, Le Chevalier à l’épée, etc. Quant au Roman du Bel Inconnu il rappelle que Gauvain a eu un fils, Guinglain, avec la fée Blanchemal. En Angleterre un roman lui aussi teinté de merveilleux est écrit vers 1360, Sir Gawain and the Green Knight, et a connu un succès considérable.

L’Âtre périlleux

Ce roman de 6 600 vers est centré sur le thème de la fausse mort de Gauvain, associé au motif folklorique du cimetière (ou âtre) périlleux. Les aventures de Gauvain, agencées ingénieusement, sont traitées sur un mode partiellement parodique assez plaisant.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Lancelot, le « meilleur chevalier du monde »

Le personnage de Lancelot est d’une extraordinaire épaisseur et d’une complexité sans comparaison. De longs et interminables romans, des milliers de vers se concentrent sur les aventures de ce preux chevalier, qui passe du triomphe et de la gloire à la trahison et à la chute. Figure romanesque de premier plan, il est d’ailleurs le chevalier le plus populaire du Moyen Âge littéraire, dépassant la fortune des Gauvain, Yvain, Perceval et Tristan. Son succès est tel qu’il détrône en quelque sorte Arthur.

Les deux grands textes qui parlent de Lancelot ont été rédigés au tournant des 12e et 13e siècles. Chrétien de Troyes est le premier à en faire le héros principal d’un de ses romans écrits en vers, Le Chevalier de la charrette (1177-1181). À sa suite, autour de 1220, vient le Lancelot du lac du cycle monumental composé de plusieurs romans et dénommé Lancelot-Graal. Ce texte, dont l’auteur nous est inconnu, est en prose et constitue une somme immense: la vie du héros et des royaumes dans lesquels il évolue est décrite et contée avec force détails.

Lancelot est le fils du roi Ban de Bénoïc et d’Elaine. À la mort du roi, dont les terres sont usurpées par un certain Claudas, le jeune homme est enlevé par une fée, la Dame du Lac, qui l’élève loin du monde. Pendant ce temps, Arthur forme son royaume et bâtit Camelot. Âgé de dix-huit ans, Lancelot entre à la cour du roi Arthur, après avoir été découvert blessé à la lisière de la forêt ou, selon les textes, ramené au château par la reine elle-même. Il doit y prouver sa force dans un grand tournoi. Les exploits du chevalier, appelé parfois le « Blanc chevalier », sont nombreux : l’un des plus célèbres étant celui du franchissement du pont de l’Épée, qui le conduit au domaine de Méléagant, ravisseur de Guenièvre. Chrétien de Troyes fait de la rencontre entre le jeune homme et la reine l’événement déclencheur d’une histoire d’amour qui va devenir le modèle de l’amour courtois.

Mais cet amour est un adultère, et bon nombre d’ennemis du royaume vont faire l’impossible pour en apporter la preuve.

Lancelot du Lac

Les tournois sont organisés pour permettre aux chevaliers de montrer leur bravoure et leur force. Les dames n’ont d’yeux que pour les vainqueurs. Décrits dans les romans arthuriens, ils sont aussi un événement important de la vie de cour au Moyen Âge.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Lancelot du Lac

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Lancelot a une descendance illustre : il est le père de Galaad, futur chevalier de la Table ronde, le seul qui touchera au plus près le Graal. Mais cette naissance est d’une certaine façon maudite, puisqu’elle est la conséquence d’un philtre qui lui a fait voir Guenièvre dans les traits de la fille du roi Pellès avec laquelle il conçoit Galaad.

Le héros connaît la folie et l’emprisonnement. Mais soucieux de garder son amour, il sauve Guenièvre condamnée pour adultère au bûcher, et se retire dans un couvent.

Lancelot du Lac

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Lancelot embrassant Guenièvre

Galehaut a organisé une rencontre entre son ami Lancelot et la reine Guenièvre, qui est accompagnée par la dame de Malehaut, sa confidence. Après une longue discussion où Galehaut expose les souffrances amoureuses endurées par son ami, la reine accepte d’accorder un baiser à Lancelot, ce qui marque le début de leurs amours.

Au centre de l’image, Lancelot, vêtu d’un élégant habit court, dont la mode apparaît au milieu du 14e siècle, et de chausses bien ajustées, donne un baiser à la reine. Derrière lui se trouve Galehaut, vêtu d’une houppelande longue et ample, et coiffé un chaperon, tandis que la dame de Malehaut, portant une coiffure à cornes surmontée d’un voile (la huve), se tient derrière Guenièvre.

La disposition des mains, la gestuelle autour des amants enlacés, soulignent qu’une complicité est en train de se nouer. Sur le côté droit de l’image les suivantes de la reine restent à l’écart, la tête penchée et les yeux mi-clos en signe d’exclusion, car l’intrigue amoureuse doit demeurer secrète, condition essentielle de la fin’ amor.

Alors que la reine a accepté de lui donner un baiser, Lancelot reste pétrifié et c’est Guenièvre qui prend l’initiative. Le qualificatif qu’elle lui donne - « beau doux ami » - est celui qui a nourri l’amour du jeune chevalier lorsqu’il a quitté la cour d’Arthur. Lancelot est très attaché à cette expression qu’il emploie aussi à l’adresse de son meilleur ami Galehaut. Après cet épisode, la dame de Malehaut se joint au trio : devinant l’intrigue qui se noue, elle propose à la reine de devenir sa confidente, tout en formant un second couple avec Galehaut pour instaurer un équilibre dans leurs relations. La miniature annonce donc l’élargissement de l’alliance au moment du baiser qui lui-même ne constituait qu’un trio. Pour la dame de Malehaut comme pour Galehaut, cette relation n’est qu’un substitut à l’aspiration initiale de l’amour de Lancelot pour la reine. Malheureusement cet amour n’est pas davantage voué à durer car Galehaut meurt, anéanti par la disparition de Lancelot, peu de temps avant son mariage avec la dame de Malehaut.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Lancelot franchit le Pont de l’épée sous les yeux de Guenièvre et Baudemagu

Lancelot doit traverser le Pont de l’Epée pour retrouver la reine enlevée par le perfide Méléagant. Tandis que le chevalier effectue la traversée, avant de se battre contre les deux lions enchantés qui sont lâchés contre lui, le roi Baudemagu, qui assiste avec Guenièvre à ces prouesses depuis une tour du château, interroge la reine sur l’identité du chevalier. Le vieux roi n’a pas la perfidie de son fils Méléagant mais traite la reine avec beaucoup d’égards et obtient que son fils reporte le combat au lendemain de façon à ce que Lancelot recouvre ses forces. Neveu du roi Urien, il est aussi l’oncle de Patridès le Hardi qui combat comme un fils à ses côtés lors de la guerre de Gaule et dont la bravoure est exceptionnelle.

Lancelot traverse le Pont de l’Epée en s’agrippant des pieds et des mains à l’épée sur laquelle il doit passer. Il a en vue le château où Guenièvre demeure prisonnière. La reine est visible à l’une des fenêtres du château, d’où elle observe la traversée de son amant, en compagnie de Baudemagu. L’épreuve de Lancelot ne se limite pas à la traversée du pont car on peut déjà observer les deux lions qu’il devra affronter dès son arrivée sur l’île.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

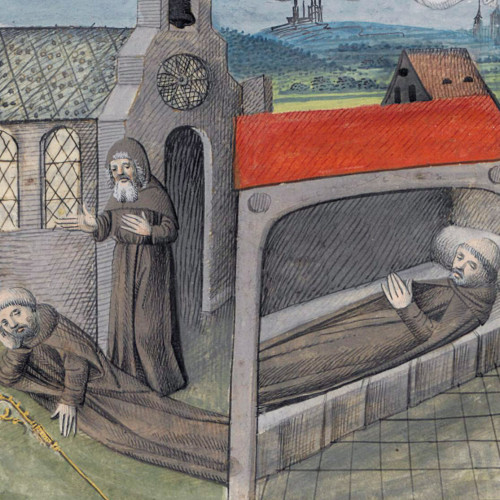

La Mort du roi Arthur

Après qu’Arthur et Mordred se sont entretués à la bataille de Salesbières, les fils de Mordred soumettent le pays. Guenièvre prend alors définitivement le voile et décède rapidement. Lancelot et les siens battent ces usurpateurs, mais Lionel trouve la mort au combat. Lancelot se retire ensuite dans l’ermitage où demeurent Blioberis son cousin et l’archevêque de Canterbury. Tandis que Bohort rentre sur le continent, Hector part à la recherche de Lancelot et se fait ermite avec lui. Il meurt peu de temps avant son demi-frère dont l’âme est emportée au paradis. Lancelot est enterré à la Joyeuse Garde aux côtés de son ami Galehaut.

À droite de la miniature, deux anges emportent dans le ciel, sous les traits d’un petit enfant auréolé, l’âme de Lancelot, gisant dans sa cellule. A gauche, devant la chapelle de l’ermitage, Blioberis éveille l’archevêque de Canterbury qui éprouve à travers une vision la béatitude que connaît désormais Lancelot.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le personnage de Lancelot est d’une extraordinaire épaisseur et d’une complexité sans comparaison. De longs et interminables romans, des milliers de vers se concentrent sur les aventures de ce preux chevalier, qui passe du triomphe et de la gloire à la trahison et à la chute. Figure romanesque de premier plan, il est d’ailleurs le chevalier le plus populaire du Moyen Âge littéraire, dépassant la fortune des Gauvain, Yvain, Perceval et Tristan. Son succès est tel qu’il détrône en quelque sorte Arthur.

© BnF – Éditions Multimédias

Le Roman de Lancelot

Galaad, une figure christique

Le personnage de Galaad apparaît à la fin du Lancelot en prose, inventé par les clercs du 13e siècle pour répondre à l’attente engendrée par la Quête du Graal. La chevalerie arthurienne est en effet dans une impasse : méritante, mais trop mondaine, chrétienne, mais incapable d’échapper au péché. Ni Gauvain, ni Perceval – héros du Conte du Graal de Chrétien de Troyes et des Continuations écrites au 13e siècle – qui ont tenté à plusieurs reprises de se présenter au Château du Graal n’ont réussi malgré leurs efforts à atteindre la perfection chevaleresque et spirituelle nécessaire pour réussir la Quête du Graal. Il convenait donc de créer un héros dont la mission était d’achever cet accomplissement spirituel de la chevalerie.

Les liens de Galaad avec la cour arthurienne sont réels. Son père est Lancelot qui passe pour être le meilleur chevalier du monde, mais qui ne peut accomplir l’aventure du Graal à cause de son amour pour la reine. Sa mère est la fille du seigneur de Corbénic, autre nom du Roi Pêcheur, maître du château où se manifeste le cortège du Graal. Lancelot, dupé par la suivante de la fille de ce roi, absorbe un philtre et croit passer une nuit avec Guenièvre alors qu’il s’unit à celle qui donnera naissance à Galaad. L’enfant, élevé dans une abbaye de la forêt de Camaalot, y reste jusqu’à l’âge de quinze ans jusqu’au moment où un ermite lui annonce qu’il doit devenir chevalier et se rendre à la cour du roi Arthur. La Quête du Saint Graal, roman en prose composé vers 1215-1230, s’ouvre sur l’adoubement de Galaad par son père, puis sur son arrivée à la cour d’Arthur, réunie à Camaalot le jour de la Pentecôte. Vêtu d’une armure vermeille, il est accompagné d’un vieillard qui le présente comme le Chevalier Désiré « grâce à qui prendront fin les merveilles du pays et des terres étrangères ». Il s’assied sur le Siège Périlleux, puis réussit à retirer une épée fichée dans un bloc de pierre ce qui révèle à tous qu’il est le « meilleur chevalier du monde » destiné à mettre fin aux aventures du Graal.

Sir Galahad at the ruined Chapel

Cette lumineuse aquarelle de Rossetti reprend une illustration que l’artiste avait composée pour le poème de Tennyson, Sir Galahad, paru en 1857 chez Edward Moxon. Elle représente la découverte par Galaad, au cours de sa quête du Graal, d’un autel caché au milieu de la forêt. L’aquarelle est plus allongée que l’illustration originale : le peintre a élargi le paysage et ajouté un étendard, divisant ainsi la scène en trois parties, comme un triptyque. Galaad s’est agenouillé et boit l’eau du bénitier, baigné dans une lumière surnaturelle qui provient de l’autel. On aperçoit sur son manteau la croix rouge qui symbolise la quête du Graal. Bien qu’elles ne soient pas mentionnées dans le poème, Rossetti a ajouté sous l’autel un groupe de jeunes femmes, pour expliquer les chants mystérieux et les tintements de cloches que Galaad entend. L’artiste a donné à chacune d’entre elles les traits d’Elizabeth Sidal, qui était son modèle, sa muse et sa maîtresse, et qu’il a peinte et dessinée de manière obsessionnelle dans les années 1850.

© Birmingham Museums and Art Gallery

© Birmingham Museums and Art Gallery

Lancelot menaçant Hélizabel

Au château de Corbénic, un étrange cortège défile devant Lancelot : c’est le Graal, porté en procession par Hélizabel, fille du roi Pellès, le gardien du vase sacré. Lancelot approche, il veut en contempler les mystères, mais quand le voile se lève c’est le visage de Guenièvre qui l’emplit tout entier. Lancelot s’étourdit ; pour retrouver la reine, il boit le philtre qu’on lui tend. Mais le breuvage anéantit sa lucidité et lui fait prendre Hélizabel pour Guenièvre, lorsqu’il la rejoint pour la nuit. Quand au matin le philtre s’est dissipé, Lancelot comprend sa méprise. Fou de colère, il saute hors du lit, s’habille en hâte et saisit son épée pour tuer celle qui l’a trompé. Nue, à genoux et mains jointes, Hélizabel implore sa pitié. Mais comment lever l’épée contre une demoiselle si belle, la plus belle qu’il n’ait jamais vue ? Accablé de douleur, Lancelot s’en va, misérable et vaincu, sans savoir que de leur union, naîtra Galaad, celui qui achèvera la Quête du Graal.

Lancelot, découvrant la trahison dont il a été l’objet, s’apprête à tuer la fille du roi Pellès, qui l’implore toute nue, à genoux sur le lit où ils ont passé la nuit.

Comme Tristan, Lancelot boit un philtre, mais celui-ci ne suscite pas son amour pour Hélizabel : il anéantit sa méfiance et sa lucidité, aveuglant Lancelot sur l’identité de sa partenaire puisqu’il croit rejoindre la reine Guenièvre. Le roi Pellès, gardien du Graal, est lui-même complice de l’affaire car l’enjeu de cette union est essentiel : la naissance de Galaad, le chevalier qui accomplira les aventures du Graal.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

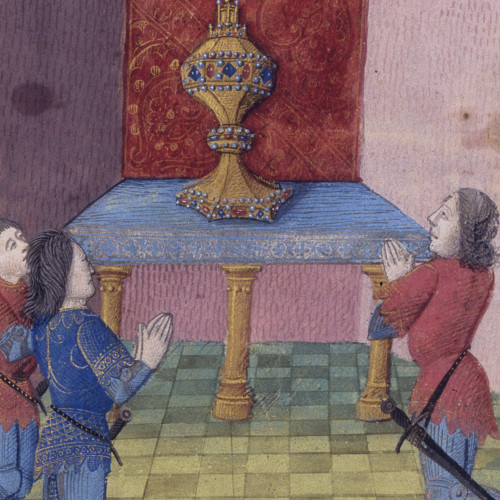

En quête du Graal

Galaad part avec 149 autres compagnons, chevaliers de la Table ronde, pour la Quête du Graal. Tous sont rapidement éliminés car ils refusent « daender leur vie ». Galaad est l’un des trois chevaliers avec Perceval et Bohort qui parviennent le plus loin dans cette quête : les aventures qui se présentent à lui sont autant de signes démontrant qu’il combat pour Dieu. Ainsi il peut avec ses compagnons contempler la coupe qui a contenu le sang du Christ, recevoir la communion de la main même du Christ en personne. Galaad guérit le Roi Mehaignié en touchant ses plaies avec le sang tombant goutte à goutte de la lance sacrée.

Galaad est le seul à pouvoir achever l’aventure : vierge et totalement abstinent, il incarne la pureté et l’humilité prônées par l’Eglise. Il se rend à Sarras sur les ordres de Dieu et séjourne dans cette cité, nouvelle Jérusalem céleste, où se multiplient miracles et merveilles. Après avoir régné un an comme roi de Corbénic, il peut enfin contempler à l’intérieur du Saint Vase « les mystères célestes » et meurt, heureux de passer « de cette vie terrestre à la vie céleste ». Emporté par les anges, il monte aux Cieux en pleine contemplation du mystère divin et le Graal est lui aussi emporté au ciel. En lui s’incarne enfin la rédemption de la chevalerie, alors que le monde arthurien s’écroule à cause de la déchéance morale et religieuse de la chevalerie de Bretagne.

Galaad, Bohort et Perceval en prière devant le Graal

« Comment Galaad et ses deux compagnons mirent à fin la Quête du Saint Graal et emportèrent avec eux la table d’argent où était le Saint-Graal. »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Lien permanent

ark:/12148/mmmrn8ztbskhr