-

Album

AlbumPeinture et calligraphie, un même pinceau

-

Article

ArticlePeinture et calligraphie

-

Article

ArticleEsquisses de peintres

-

Article

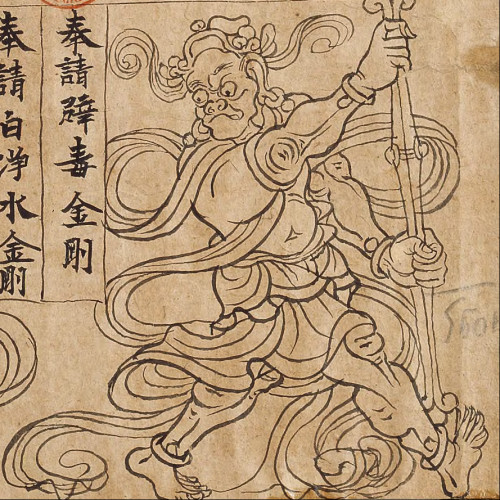

ArticleIllustrer pour orner, expliquer, convaincre

-

Article

ArticleDes peintures qui se déroulent et s’enroulent

-

Article

ArticleArt et politique sous les Qing

-

Article

ArticlePaysages et jardins dans la peinture chinoise

-

Album

AlbumTableaux du labourage et du tissage

-

Article

ArticleLes rapports entre texte et image dans la peinture chinoise

-

Anthologie

AnthologieL’Espace du rêve

-

Vidéo

VidéoLe jardin de la clarté parfaite

-

Vidéo

VidéoLa Préface au Pavillon des Orchidées de Wang Xizhi

Art et politique sous les Qing

Bibliothèque nationale de France

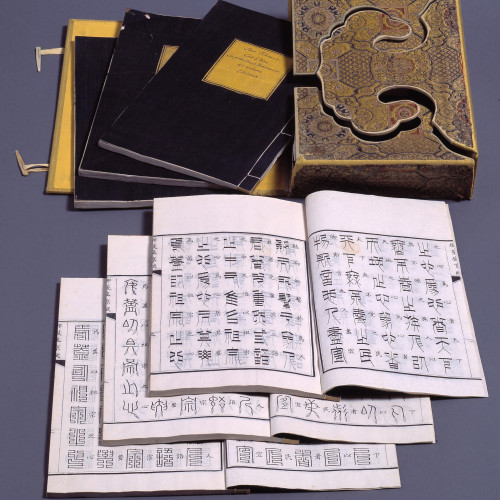

Édition impériale de l’Éloge de la ville de Moukden

Cette composition a l’ambition de faire à la fois œuvre poétique, politique et de piété envers les ancêtres fondateurs. Bien que traduite sous le titre d’Éloge de la ville de Moukden, elle se rattache au genre chinois du fu, les rhapsodies, tout particulièrement à celles portant sur les capitales de l’Est et de l’Ouest composées aux 2e et 3e siècles, rapportées dans l’anthologie Wenxuan. Pour constituer cette ode célébrant l’établissement de la dynastie, Qianlong s’appropria le modèle de fondation instauré par la dynastie des Zhou quelque vingt-cinq siècles plus tôt, vers le 12e siècle avant notre ère. Les concepts fondamentaux de l’idéologie politique transmis par le plus ancien recueil poétique chinois, le Livre des Odes furent véhiculés, du premier millénaire avant notre ère à la fin de l’Empire, par l’intermédiaire du corpus classique, qui s’est imposé à toutes les dynasties jusqu’aux Qing, soit durant trois millénaires. Les principes reposaient sur la mobilité du mandat céleste, que le Ciel attribue à un peuple et ses chefs selon le mérite et les vertus accumulés, l’obtention du pouvoir suprême s’effectuant sans effusion de sang. Qianlong retrace ici l’élévation d’une petite peuplade jusqu’au faîte du pouvoir. Cette appropriation du mythe chinois montre que les Mandchous n’avaient pas encore opéré de relecture historique et que le modèle civilisateur chinois était tout puissant. Comme pour toutes les dynasties antérieures, l’insertion des Qing dans la théorie du mandat céleste permettait de convaincre la population chinoise de la légitimité de leur occupation du trône. Cette réécriture des événements montre son caractère artificiel moulé dans l’idéologie confucéenne du bon gouvernement. Qianlong s’attarde longuement sur les fondements qui ont permis à un petit peuple de nomades de prospérer au point de devenir la plus grande puissance sous le ciel, en évoquant la géomancie du lieu, sa disposition par rapport à la carte céleste, ses richesses et sa fertilité, présentant cette steppe aride comme un pays de cocagne qui n’engendra que des hommes d’exception. Rédigée à l’occasion d’un pèlerinage aux tombeaux de ses ancêtres, cette ode rappelle les valeurs de frugalité et d’austérité des premiers temps.

Bibliothèque nationale de France

Les empereurs de la dynastie des Qing mobilisèrent des centaines de lettrés pour constituer les plus vastes compilations littéraires jamais réalisées au monde et accordèrent des moyens considérables aux Presses impériales. Commandés personnellement par les souverains, les ouvrages manuscrits ou imprimés faisaient souvent l’objet de leurs soins attentifs ; ils en suivaient la progression, intervenaient à l’occasion et se plaisaient à en composer les préfaces.

La représentation d’un État bien gouverné

Tableaux du labourage et du tissage : La trame

La culture du riz et le tissage de la soie furent les deux activités essentielles de la Chine traditionnelle. Les textes de l’Antiquité rappellent que la mission du gouvernement est de veiller au bon ordre de ces activités, aussi l’empereur était-il chargé de protéger l’agriculture et ouvrait lui-même en grande pompe le premier sillon de l’année. L’impératrice, de son côté, s’occupait du déroulement des activités de la soie qui consistaient en la cueillette des feuilles de mûrier, l’élevage des vers, le filage et le tissage, et participait de même à la célébration des rites annuels.

Kangxi, ayant reçu en cadeau, à l’occasion d’une de ses tournées dans le Sud en 1689, un exemplaire original de l’ouvrage perdu d’un artiste nommé Lou Shu (1137-1213) qui retraçait chaque étape de ces deux activités en texte et en images, conçut l’idée de renouveler le thème et confia la réalisation des illustrations au peintre de cour Jiao Bingzhen. Ce dernier, qui appartenait au Bureau des peintures et à celui des mathématiques et de l’astronomie, avait appris des jésuites qu’il y côtoyait les règles de la perspective européenne. Kangxi, qui faisait preuve d’une insatiable curiosité pour les techniques occidentales, ne fut sans doute pas insensible aux nouveaux talents de son peintre et le choisit peut-être pour cette raison. De son côté, l’empereur, qui s’intéressait personnellement aux techniques agricoles et était un amateur passionné de calligraphie qu’il pratiquait tous les jours et un poète à ses heures, composa deux séries de vingt-trois quatrains, correspondant au nombre de planches illustrant les deux secteurs d’activité. Ces compositions qu’il copia de son pinceau furent placées en bandeau au-dessus de chaque peinture, selon une mise en page peu habituelle aux albums, généralement constitués de planches en vis-à-vis portant à droite l’illustration et à gauche le texte d’accompagnement.

La préface impériale est datée du deuxième mois de l’année 1696, au jour de la cérémonie de sacrifice aux esprits du sol. Chacune des opérations est mise en image de manière aussi précise que possible, qu’il s’agisse de la culture du riz ou des travaux de la soie, dans des peintures qui se veulent didactiques mais ne sont pas dénuées de charme et de délicatesse. On remarque la symétrie entre les activités dévolues aux hommes, d’une part, et aux femmes, d’autre part, dont on note qu’elles participent activement et en toute parité aux activités économiques du pays.

En mettant l’accent sur les occupations les plus importantes auxquelles doit se livrer la population, qui ne peuvent se dérouler qu’en temps de paix, avec l’assentiment de la puissance céleste et en respectant l’ordre voulu par la nature, l’ouvrage dresse un tableau idyllique d’une société bien ordonnée.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les messages politiques passent par l’image

Édition impériale de l’Éloge de la ville de Moukden

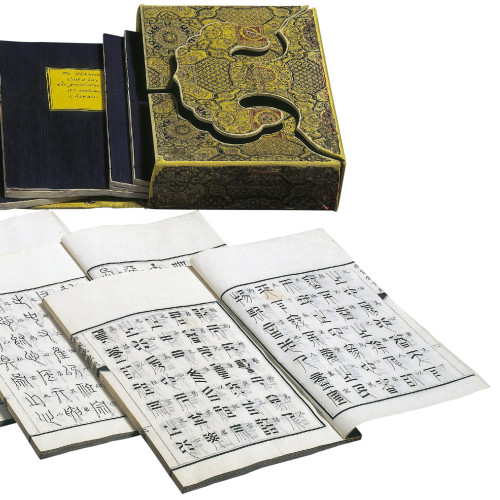

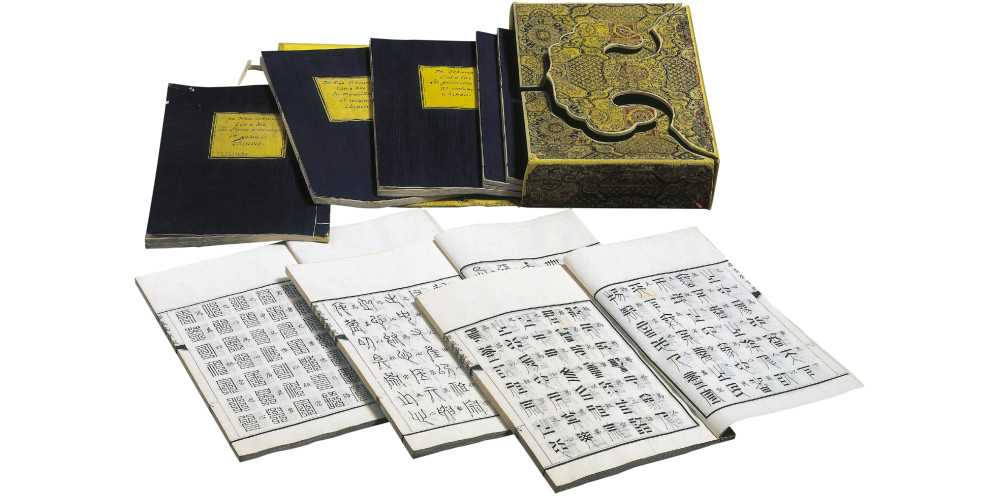

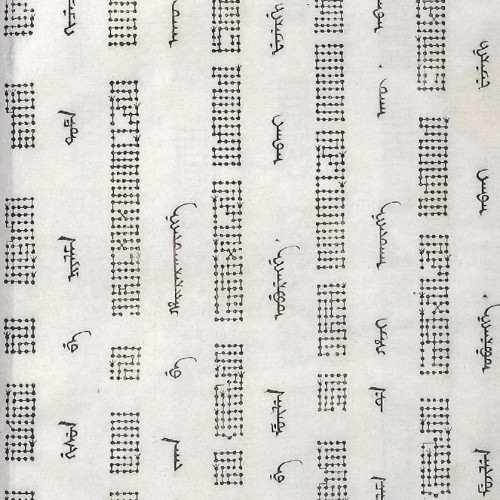

Cette belle édition en 32 fascicules recouverts de soie bleue est pourvue d'étiquettes de soie jaune sur lesquelles le père Amiot a noté le nom de chaque style. L'Éloge de la ville de Moukden et de ses environs. Poème composé par K'ien-long, empereur de la Chine et de la Tartarie, actuellement régnant fut publié à Paris en 1770 dans la traduction d'Amiot ; Ce plaidoyer en faveur de la culture mandchoue et sino-mandchoue exista en trois versions, l'une en chinois, une seconde bilingue en mandchou et en chinois, la troisième en mandchou. Parallèle en tout point à l'édition chinoise, le texte se décline en trente-deux graphies mandchoues distinctes. On sait que l'empereur Qianlong, qui pratiquait naturellement la langue et l'écriture chinoise à la cour, même lorsqu'il s'adressait à ses compatriotes, mit un point d'honneur à traduire lui-même sa poésie pour conserver vivante la langue de ses ancêtres et la placer à égalité avec le chinois. Les différents styles mandchous, qui contrairement aux chinois étaient de pure circonstance puisque inventés pour l'occasion, semblent n'avoir jamais servi à d'autres ouvrages que celui-ci, leur emploi étant cantonné aux sceaux publics ou privés. Ces étonnantes variantes non dépourvues d'inventivité ne se justifient que pour faire pendant à leurs équivalents chinois. On peut imaginer que l'empereur Qianlong, soucieux comme ses prédécesseurs de rehausser le prestige de l'écriture mandchoue en encourageant les traductions des grandes œuvres chinoises et en élaborant un mythe de fondation calqué sur la tradition chinoise, nourrissait quelque ambition de créer un répertoire qui permettrait de développer un art calligraphique mandchou à l'instar du prestigieux modèle chinois.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le Tableau des peuples tributaires ne s’exprime pas en vers délicats parce que l’ouvrage répond à un besoin encyclopédique ambitieux ; son traitement pictural et sa conception systématique le rattachent aux recueils de bronzes car tout comme Qianlong entendait disposer d’un catalogue montrant avec précision toutes les pièces de sa formidable collection, la plus grande jamais constituée, cet empereur voulait aussi répertorier tous les peuples de l’univers qui faisaient allégeance au plus formidable Empire du monde – les frontières de ce pays immense, faut-il le rappeler, n’ayant jamais été aussi étendues que sous son règne. Ces publications de prestige manifestaient de manière éclatante la vérité qu’elles voulaient transmettre, les images s’ajoutant au pouvoir des mots en faisaient des témoins durables pour les siècles à venir. Les splendides copies sur soie étaient destinées à garnir les étagères des bibliothèques impériales, mais, recopiées au trait, elles furent également diffusées par les Presses impériales.

Tableau des peuples tributaires de la grande dynastie impériale des Qing

La Chine est majoritairement peuplée par l’ethnie han, mais de nombreuses populations coexistent également sur ce vaste territoire. On ne sait si les Mandchous, eux-mêmes non han, étaient plus enclins à accepter cette diversité de peuples de l’Empire mais le recensement présenté dans ces albums officialise la représentation d’une société multiculturelle complexe, sans chercher ni à l’ignorer ni à l’éliminer. Par un décret daté de 1751, l’empereur Qianlong (r. 1736-1795) ordonna la réalisation d’une série d’illustrations représentant tous les peuples étrangers « sous le ciel » lui portant tribut, c’est-à-dire lui faisant allégeance. L’exploitation picturale de ce thème par les souverains dont la motivation est avant tout d’ordre politique était loin d’être nouvelle : Xiao Yi, le futur empereur Yuandi des Liang (505-557) avait déjà réalisé lui-même une excellente peinture de ces émissaires des pays voisins.

Cette recréation d’époque Qing réunit un ensemble aussi exhaustif que possible puisque l’édition complète compte environ 600 personnages de toutes les ethnies qui entretenaient des relations avec l’Empire. Dans les deux premiers chapitres figurent les représentants des pays d’Occident et ceux des régions récemment conquises de l’Ili, à l’ouest de la Chine ; les chapitres suivants sont consacrés aux populations périphériques qui, de nos jours, sont répertoriées comme des ethnies minoritaires.

L’Europe n’a pas le monopole des préoccupations ethnographiques. Cette encyclopédie d’époque Qing réunit un ensemble aussi exhaustif que possible puisque l’édition complète compte environ six cents personnages de toutes les ethnies qui entretenaient des relations avec l’Empire chinois. Le prétexte évident de cette œuvre d’art politique est la glorification de l’Empire, exercice d’autosatisfaction à usage intérieur destiné à montrer la supériorité écrasante de l’État central. Néanmoins, la démarche est également artistique et ethnographique. L’illustration, académique mais d’une grande précision, est accompagnée d’une légende qui comporte des informations géographiques, ethnographiques, vestimentaires, et mentionne la nature des liens avec la Chine ; les textes et les représentations des Européens (Hollandais, Anglais, Suisses, Russes, Polonais, Français et autres) peuvent sembler curieux mais ils apportent un témoignage sur l’état des connaissances chinoises au 18e siècle ; la notice sur les missionnaires se clôt par la mention de leur capacité à fabriquer des instruments astronomiques. La nature « encyclopédique » de l’œuvre, si caractéristique de cette époque, se constate dans la volonté d’inclure toutes les grandes catégories de la société : hommes et femmes, ainsi que notables et gens du commun, jeunes et vieux. Les illustrations exposées ici montrent un couple représentatif d’une population du Tibet oriental vivant dans une région nommée Bahukamu, actuellement englobée dans la province du Sichuan.

Blbliothèque nationale de France

Blbliothèque nationale de France

Tableau des peuples tributaires de la grande dynastie impériale des Qing

La Chine est majoritairement peuplée par l’ethnie han, mais de nombreuses populations coexistent également sur ce vaste territoire. On ne sait si les Mandchous, eux-mêmes non han, étaient plus enclins à accepter cette diversité de peuples de l’Empire mais le recensement présenté dans ces albums officialise la représentation d’une société multiculturelle complexe, sans chercher ni à l’ignorer ni à l’éliminer. Par un décret daté de 1751, l’empereur Qianlong (r. 1736-1795) ordonna la réalisation d’une série d’illustrations représentant tous les peuples étrangers « sous le ciel » lui portant tribut, c’est-à-dire lui faisant allégeance. L’exploitation picturale de ce thème par les souverains dont la motivation est avant tout d’ordre politique était loin d’être nouvelle : Xiao Yi, le futur empereur Yuandi des Liang (505-557) avait déjà réalisé lui-même une excellente peinture de ces émissaires des pays voisins.

Cette recréation d’époque Qing réunit un ensemble aussi exhaustif que possible puisque l’édition complète compte environ 600 personnages de toutes les ethnies qui entretenaient des relations avec l’Empire. Dans les deux premiers chapitres figurent les représentants des pays d’Occident et ceux des régions récemment conquises de l’Ili, à l’ouest de la Chine ; les chapitres suivants sont consacrés aux populations périphériques qui, de nos jours, sont répertoriées comme des ethnies minoritaires.

Le prétexte évident de cette œuvre d’art politique est la glorification de l’Empire, exercice d’autosatisfaction à usage intérieur destiné à montrer la supériorité écrasante de l’État central. Néanmoins, la démarche est également artistique et ethnographique. L’illustration, académique mais d’une grande précision, est accompagnée d’une légende qui comporte des informations géographiques, ethnographiques, vestimentaires, et mentionne la nature des liens avec la Chine.

Cette illustrations montre un couple représentatif d’une population du Tibet oriental vivant dans une région nommée Bahukamu, actuellement englobée dans la province du Sichuan.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L’éloge des capitales

Les empereurs mandchous de la dynastie des Quing firent réaliser des œuvres, fascinantes à plus d’un titre, qui sont des panégyriques littéraires ou picturaux à la gloire de leurs trois capitales et par conséquent du monarque absolu qui les occupe.

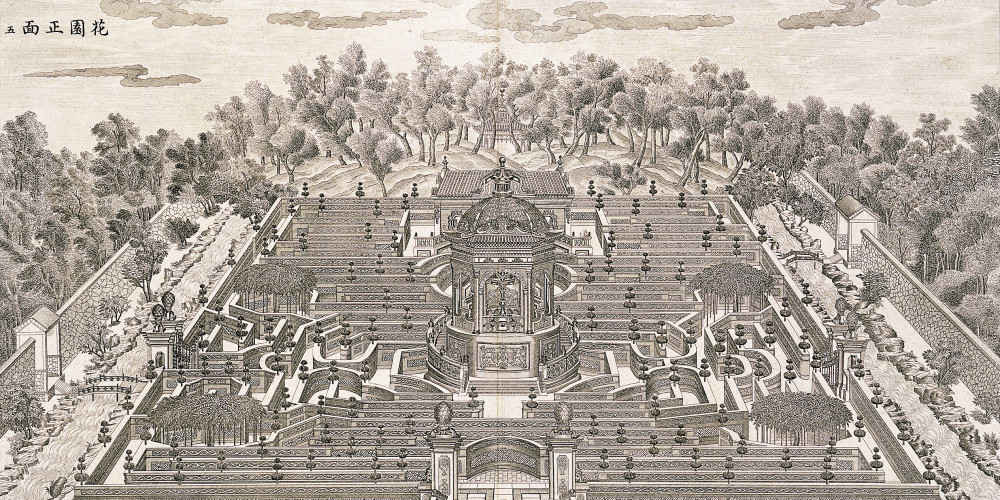

Yuanmingyuan, le jardin de la Clarté parfaite

Connu en Occident comme étant le palais d’Été des empereurs de Chine, le Yuanming yuan, ou jardin de la Clarté parfaite, s’étendait sur 350 hectares au nord-ouest de Pékin et renfermait d’inestimables trésors. Il a été aménagé au début du 18e siècle pour le futur Yongzheng, troisième empereur mandchou de la dynastie des Qing. Installés depuis 1644 sur le trône du Dragon, les Qing ont acquis leur légitimité en adoptant les codes de la culture chinoise : sur le plan politique, les mandchous adhérent à la doctrine confucéenne et s’appuient sur la caste des lettrés ; sur le plan artistique, ils perpétuent les traditions ancestrales de la calligraphie et de l’aménagement des jardins.

C’est en 1677 que l’empereur Kangxi (1662-1722) décide de restaurer un jardin hérité de la dynastie déchue des Ming, situé à proximité de la capitale. Rebaptisé Printemps glorieux, le parc devient la résidence de plaisance du souverain qui déserte la Cité interdite où règnent une chaleur étouffante en été et un froid glacial en hiver. En 1709, Kangxi offre à son fils, le futur empereur Yongzheng (1723-1735), un jardin attenant au domaine qu’il baptise Yuanming, « Clarté parfaite ».

Dès son accession au trône, Yongzheng fait de ce lieu sa résidence principale. Le site est agrandi et remodelé d’après la configuration géophysique de la Chine de manière à constituer un microcosme de l’empire dont il devient le centre politique. Élevé au Yuanming yuan, son fils, le futur empereur Qianlong (1736-1796), se passionne pour le jardin. Il parachève l’œuvre en faisant construire, par les artistes jésuites à son service, un ensemble de palais européens entourés de fontaines et de jeux d’eau.

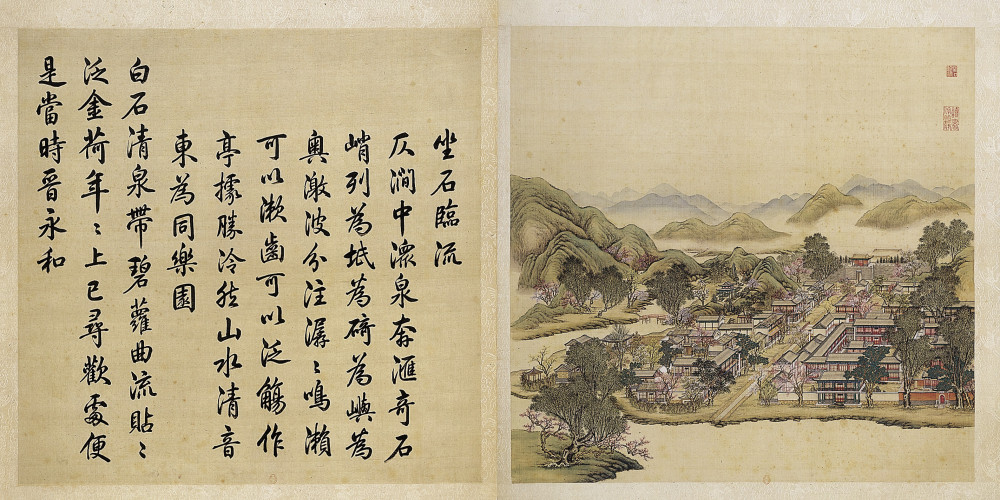

En 1738, Qianlong décide de rassembler ses vues préférées du Yuanming yuan dans un album, imitant ainsi son grand-père Kangxi qui avait sélectionné les plus belles vues de son parc de Chengde et y avait joint ses propres poésies. L’empereur confie la réalisation des peintures à deux artistes de la cour. Le premier, Tang Dai, un disciple de Wang Yuanqi, Chinois dont la famille a rejoint les bannières mandchoues, est connu par un certain nombre de peintures de paysages de grand format. Sur Shen Yuan, on sait seulement qu’il peignait habilement les sujets bouddhiques et qu’il travailla avec Castiglione.

L’album comprend quarante peintures qui marient deux genres classiques : la peinture de paysage, shanshui, et le dessin d’architecture, jiehua, à ceci près que de nombreux traits, au lieu d’être exécutés en noir, sont en couleurs, et qu’une influence européenne est perceptible. À chaque peinture correspond un poème composé par l’empereur lui-même. Contrairement à Kangxi, Qianlong ne calligraphia pas lui-même ses poésies mais confia cette tâche à Wang Youdun (1692-1758), ministre des Travaux publics, qui prenait souvent le pinceau à la place de l’empereur. Encombrés de références, d’allusions, de métaphores, les poèmes restent souvent abscons.

Si l’Empire du Milieu est à son zénith au 18e siècle, la corruption ne tarde pas à gangrener le pouvoir et la décadence s’installe parmi les mandarins. Moins d’un siècle plus tard, éclate la deuxième guerre de l’Opium où s’affrontent la Chine et l’Europe. Le dénouement tragique se passe au Yuanming Yuan. Le domaine est pillé par le corps expéditionnaire franco-britannique puis livré aux flammes par lord Elgin en 1860. C’est le fameux sac du palais d’Été qui provoqua la colère de Victor Hugo. Aujourd’hui, il ne reste plus qu’un seul jardin restauré après l’incendie, bien modeste témoignage de la magnificence du « jardin des jardins ».

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les trois capitales des Qing (1644-1911), en Chine du Nord

La dynastie mandchoue établit trois capitales réparties dans les régions septentrionales de l’Empire : l’une était située sur les terres ancestrales qui virent se développer la puissance des Mandchous, autour de la ville de Moukden, selon la prononciation locale, appelée actuellement Shenyang, en Mandchourie.

Paysage chinois

Le père Matteo Ripa (1682-1745), fut l’un des premiers étrangers à pénétrer dans le parc impérial de Chengde et à en faire un récit. Ce missionnaire qui n’était pas jésuite fonda à Pékin la résidence de la Sainte-Congrégation-de-la-Foi.

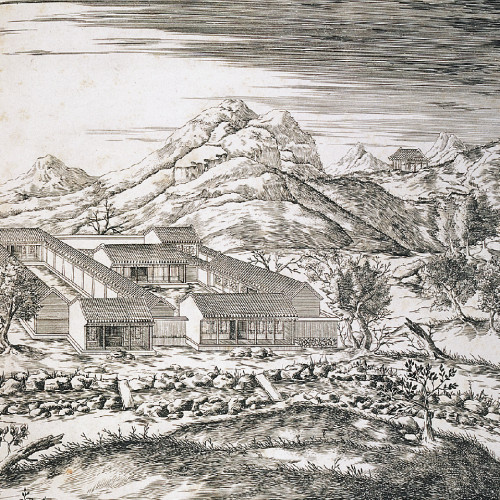

Depuis longtemps, le cuivre était utilisé dans les ateliers d’imprimerie chinois mais la technique de gravure telle que nous la connaissons fut introduite par les missionnaires, la première tentative ayant été réalisée par le père Matteo Ripa. Ce premier essai eut une suite puisque Ripa est aussi connu par sa gravure sur cuivre des 44 planches cartographiques d’un atlas réalisé, vers 1719, par les pères jésuites Régis, Jartoux et Fridelli. Plus tard, l’empereur Qianlong passa commande pour d’autres gravures en taille-douce représentant ses conquêtes qui furent cette fois exécutées dans les meilleurs ateliers français.

Lors de son passage en Angleterre en 1724, Ripa montra ses planches des parcs impériaux qui firent sensation dans les milieux londoniens, non pour la technique picturale mais pour ce que les paysages révélaient de l’art du jardin, sujet alors à la mode chez les architectes et les décorateurs.

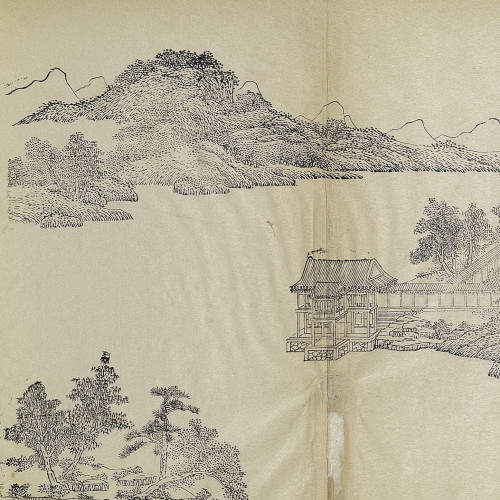

Cet album relié des gravures de Matteo Ripa avec les poésies de Kangxi calligraphiées en vis-à-vis, malgré une grande fidélité à l’œuvre chinoise, comprennent des ajouts qui reflètent indubitablement une main occidentale. Selon l’usage chinois, les planches présentent des vues d’ensemble légèrement plongeantes, réalisées depuis une éminence comme le signale Ripa. Des zones laissées blanches suggérant des brumes ou des vapeurs d’eau procurent, dans la peinture chinoise, un effet de distance. Shen Yu et Zhu Gui jouaient sur les vides et les pleins, organisant les plans, le premier, le moyen et le lointain en les séparant par des espaces qui offrent une respiration et permettent à l’œil de se reposer. Les nuages, les plans d’eau, les rivières, le ciel ou la terre, y étaient laissés vides. Ripa se rattachant à une tout autre tradition a comblé ces lacunes : il accroît les détails, gonfle les nuages, personnalise le soleil, décore le lac par un reflet et y ajoute un banc de poissons, suggère des effets de lumière, de clair-obscur et d’ombrage, avec les moyens techniques à sa disposition.

Les images et le texte, tracé d’une main chinoise, ont été contrecollés en vis-à-vis sur les feuilles d’un album occidental. Cette œuvre concentre une multitude d’influences, guère perceptibles au premier abord ; publiée en mandchou et en chinois, elle opère une synthèse des valeurs culturelles pluri-ethniques en une seule œuvre politique et artistique au service de l’empereur Kangxi à laquelle la participation du père Ripa ajoute même un élément européen.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Paysage chinois

Le père Matteo Ripa (1682-1745), fut l’un des premiers étrangers à pénétrer dans le parc impérial de Chengde et à en faire un récit. Ce missionnaire qui n’était pas jésuite fonda à Pékin la résidence de la Sainte-Congrégation-de-la-Foi.

Depuis longtemps, le cuivre était utilisé dans les ateliers d’imprimerie chinois mais la technique de gravure telle que nous la connaissons fut introduite par les missionnaires, la première tentative ayant été réalisée par le père Matteo Ripa. Ce premier essai eut une suite puisque Ripa est aussi connu par sa gravure sur cuivre des 44 planches cartographiques d’un atlas réalisé, vers 1719, par les pères jésuites Régis, Jartoux et Fridelli. Plus tard, l’empereur Qianlong passa commande pour d’autres gravures en taille-douce représentant ses conquêtes qui furent cette fois exécutées dans les meilleurs ateliers français.

Lors de son passage en Angleterre en 1724, Ripa montra ses planches des parcs impériaux qui firent sensation dans les milieux londoniens, non pour la technique picturale mais pour ce que les paysages révélaient de l’art du jardin, sujet alors à la mode chez les architectes et les décorateurs.

Cet album relié des gravures de Matteo Ripa avec les poésies de Kangxi calligraphiées en vis-à-vis, malgré une grande fidélité à l’œuvre chinoise, comprennent des ajouts qui reflètent indubitablement une main occidentale. Selon l’usage chinois, les planches présentent des vues d’ensemble légèrement plongeantes, réalisées depuis une éminence comme le signale Ripa. Des zones laissées blanches suggérant des brumes ou des vapeurs d’eau procurent, dans la peinture chinoise, un effet de distance. Shen Yu et Zhu Gui jouaient sur les vides et les pleins, organisant les plans, le premier, le moyen et le lointain en les séparant par des espaces qui offrent une respiration et permettent à l’œil de se reposer. Les nuages, les plans d’eau, les rivières, le ciel ou la terre, y étaient laissés vides. Ripa se rattachant à une tout autre tradition a comblé ces lacunes : il accroît les détails, gonfle les nuages, personnalise le soleil, décore le lac par un reflet et y ajoute un banc de poissons, suggère des effets de lumière, de clair-obscur et d’ombrage, avec les moyens techniques à sa disposition.

Les images et le texte, tracé d’une main chinoise, ont été contrecollés en vis-à-vis sur les feuilles d’un album occidental. Cette œuvre concentre une multitude d’influences, guère perceptibles au premier abord ; publiée en mandchou et en chinois, elle opère une synthèse des valeurs culturelles pluri-ethniques en une seule œuvre politique et artistique au service de l’empereur Kangxi à laquelle la participation du père Ripa ajoute même un élément européen.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Une autre fut établie en Mongolie intérieure, sur le territoire de Chengde ou Rehe – le Jehol rapporté par les récits des Européens –, à proximité des vastes steppes où avaient lieu les grandes chasses impériales d’automne engageant jusqu’à 10 000 participants. Kangxi y fit bâtir, à partir d’une simple résidence temporaire parmi d’autres, le « hameau de montagne pour fuir la chaleur ». Sous ce nom modeste se cachait une splendide résidence dans un vaste parc savamment aménagé, idéal pour échapper non seulement à l’été caniculaire de Pékin mais également à l’étiquette rigide imposée dans la Cité interdite. Kangxi y renouait avec les préceptes de simplicité de ses ancêtres et pratiquait les activités martiales favorites de ce peuple de nomades. Depuis ce lieu paisible où il résidait de nombreux mois durant, il continuait à diriger les affaires du pays, n’étant qu’à une journée de cheval du centre administratif de Pékin.

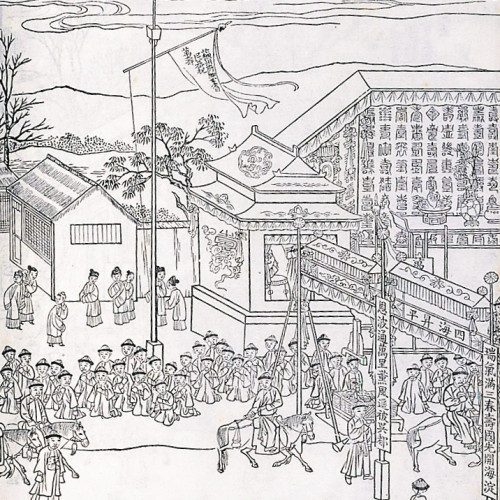

Marche ordinaire de l’empereur de la Chine lorsqu’il passe dans la ville de Péking

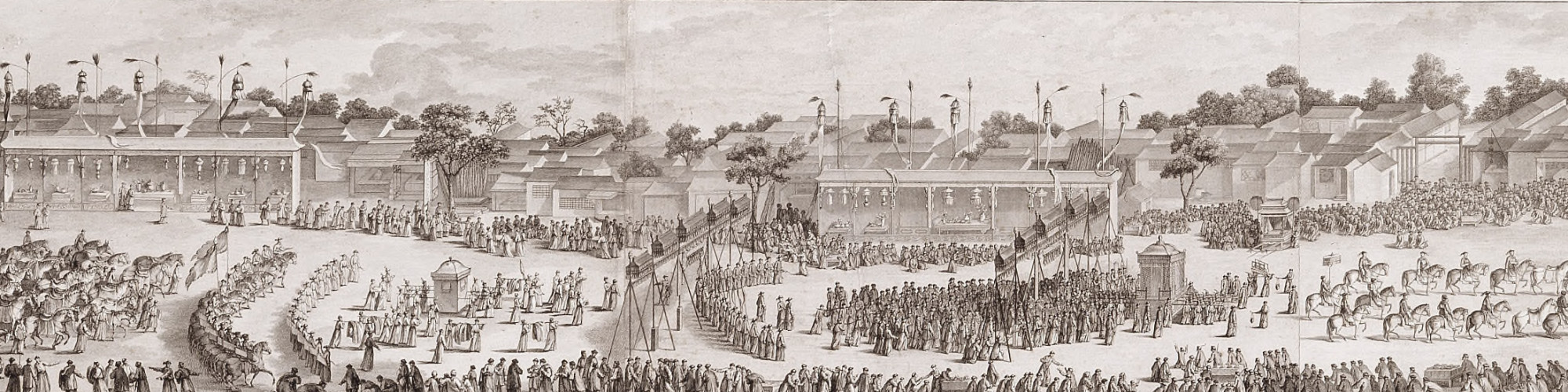

En 1766, l’empereur Qianlong commanda en France la gravure sur cuivre de dessins représentant ses conquêtes de 1755 à 1759 contre les Eleuthes. Charles Nicolas Cochin (1715-1790), de l’Académie royale de peinture et de sculpture, fut chargé de l’exécution du projet et Jean-Philippe Le Bas en fut l’un des graveurs. Peu de copies restèrent en Europe et, pour satisfaire la curiosité du public, le graveur Isidore-Stanislas Helman, qui travaillait dans l’atelier de Le Bas, en fit paraître une version réduite entre 1783 et 1785 sous le titre Batailles et conquêtes de l’empereur de la Chine.

À une époque où la Chine fascinait, Helman sut exploiter l’engouement du public européen en gravant et en commercialisant un certain nombre d’images, adaptées d’après des originaux chinois, qui contribuèrent à populariser la Chine en Europe. Cette longue gravure de Helman, datée de 1786, constituée de trois planches juxtaposées, intitulée Marche ordinaire de l’empereur de la Chine lorsqu’il passe dans la ville de Péking fut réalisée d’après une peinture sur soie.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Pékin était la troisième capitale que l’empereur occupait lorsqu’il rentrait de ses chasses ou de ses voyages d’inspection dans le Sud : sis en territoire traditionnellement chinois, Pékin fut édifié à partir de 1406 et habité par vingt-quatre souverains de la dynastie précédente des Ming. Les empereurs y disposaient de deux complexes de palais, dont l’un occupant 720 000 m2, aménagé selon un axe qui s’étendait du sud vers le nord, était ceint d’une muraille rouge haute d’une dizaine de mètres, qui lui valut le nom de Zijincheng, « Cité pourpre interdite ». Des quartiers réservés aux soldats mandchous et à leurs familles réparties en « bannières », l’encerclaient, tandis que la ville chinoise s’étendait plus au sud.

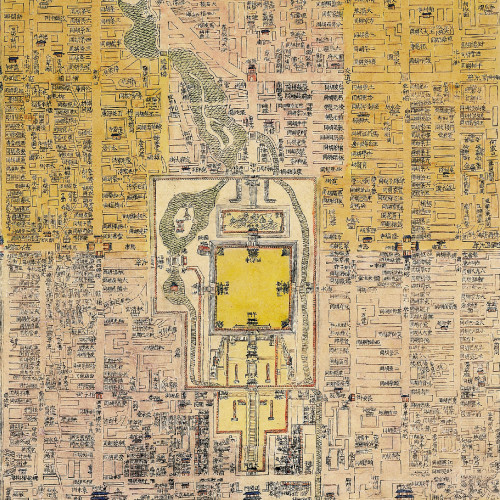

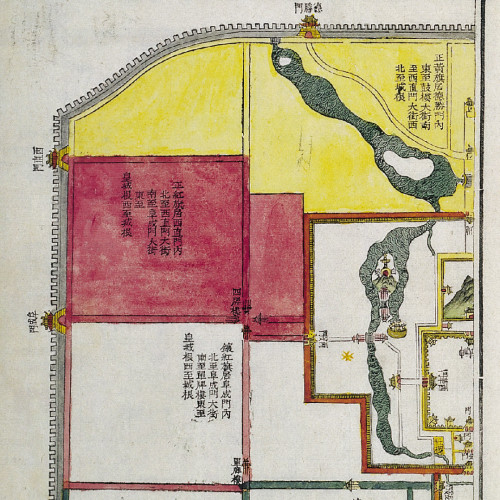

Carte complète de la capitale

Ce plan de Pékin présente non seulement le centre politique du pays mais le cœur de l’Empire, le palais du Fils du Ciel en occupe le centre, figuré par une large surface carrée laissée vide, colorée en jaune ; les grandes bâtisses formant cette Cité interdite ne sont pas dessinées, non plus que certaines aires sacrées de la ville. Les règles de symétrie de l’urbanisme chinois sont visibles ici : les villes, bâties selon des principes géométriques, sont sectionnées par de grands axes et entourées de murailles percées de portes sur chacun des côtés.

Ce plan montre une ville double, la ville intérieure au nord presque carrée, représentant la vraie capitale, et, accolée, au sud, la ville extérieure, à peu près rectangulaire, les deux étant protégées de hautes murailles. La continuité entre elles est assurée par un axe médian qui s’étend du sud vers le nord, au-delà du palais impérial à travers la tour du Tambour puis celle de la Cloche.

La ville intérieure renferme en son centre le palais impérial, véritable cité dans la cité, protégée par une triple enceinte concentrique. La première, une muraille longue de 960 mètres sur 750, haute d’un peu plus de 10 mètres, doublée d’une douve large de plus de 50 mètres, enserre le quadrilatère réservé aux palais officiels et privés. Elle est figurée ici avec ses quatre portes ouvrant dans les quatre directions ou quatre orients, et ses tours d’angle. Elle se trouve au milieu d’un quadrilatère plus grand, nommé Huangcheng, Cité impériale, qui englobe : à l’ouest trois plans d’eau – les lacs du nord, du centre, et du sud –, au nord, la colline de la Vue (Jingshan) ou colline du Charbon (Meishuan) et, au sud, l’actuelle place Tian’anmen, de la Grande paix céleste. Le palais était ainsi cerné par une grande quantité d’eau nécessaire à sa protection et à la vie de la cité ; cet espace était entouré d’un second rempart qui, selon la règle propre à la géomancie chinoise, n’était pas complètement symétrique, en effet, l’un des angles, ici l’angle sud-ouest, présentait un large renfoncement protecteur contre les influences néfastes. Une troisième muraille, extérieure, contenait des quartiers qui rayonnaient autour de la Cité impériale. Le périmètre entier, désigné comme « ville tartare » par les Européens, était habité par les soldats mandchous et leurs familles répartis en « bannières » ou par des Chinois à leur service, qui formaient un large écran protégeant le palais. Cette enceinte était percée de neuf portes, le même nombre que celui des provinces de l’Empire.

Au sud, s’étendait la ville extérieure, peuplée de Chinois depuis que Dorgon, en octobre 1648, avait édicté l’ordre que les deux populations vivent dans des zones distinctes. Les Chinois pouvaient se rendre dans la ville intérieure pendant la journée mais il leur était formellement interdit d’y demeurer le soir. L’empereur allait dans cette partie chinoise notamment lorsqu’il devait rendre un culte au temple du Ciel. De larges avenues rectilignes enfermaient les quartiers, ce compartimentage permettant de surveiller et de barrer facilement les accès la nuit. Cette ville était divisée par trois axes sud-nord et un grand axe d’est en ouest. Elle comprenait, au sud, deux complexes de temples, le Tiantan ou temple du Ciel et le Xiannongtan ou temple de l’Agriculture, dont les aires sacrées ne sont pas figurées par des éléments architecturaux mais par de la végétation et dont les proportions sont inexactes. Le passage entre les deux villes était ménagé par trois portes fortifiées, la plus centrale, Zhengyang men, porte du Soleil de midi ou qian men, étant la plus imposante ; cette dernière donnait directement accès à une voie protégée qui formait une extension de la porte de la Cité interdite.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Carte générale des quartiers des huit bannières

La première carte présente la vue générale de la ville « intérieure » qui enserrait totalement le Palais impérial. À la suite d’un édit impérial de 1648, elle était réservée aux Mandchous des huit bannières. Les populations, chinoise et mandchoue, vivaient dans des zones complètement séparées et la ségrégation entre elles était assez strictement appliquée. Les deux villes étaient d’ailleurs séparées physiquement par une muraille d’enceinte.

Le périmètre entier, désigné comme « ville tartare » par les Européens, était habité par les membres des bannières mandchoues et leur famille ou des Chinois à leur service, qui formaient comme une large ceinture protectrice. Y étaient aussi tolérés les prêtres bouddhistes, taoïstes et les missionnaires chrétiens à qui l’empereur Kangxi avait attribué un terrain pour y édifier le Bei tang, l’Église du nord, dans la deuxième enceinte de la Cité impériale, près du Lac du centre. La ville est divisée en neuf enclaves, huit occupées par les bannières et celle du centre réservée à la famille impériale. Elle se conforme ainsi au modèle idéal de l’Empire chinois divisé en neuf zones géographiques, ou à la configuration parfaite d’un terrain représentée depuis le philosophe Meng zi par le caractère du puits, jing. Selon l’usage chinois encore, à chaque direction était assignée une couleur et un agent de la théorie des cinq phases, wu xing, dans ce cas, le jaune au nord (agent : la terre), le blanc à l’est (agent : le métal), le rouge à l’ouest (agent : le feu), le bleu au sud (agent : l’eau).

L’établissement des soldats des bannières tout autour du palais avait pour finalité avouée une stratégie défensive. Cet encerclement n’est pas sans rappeler les habitudes proprement mandchoues manifestes dans l’installation des campements lors des déplacements impériaux où plusieurs cercles concentriques de gardes protégeaient la yourte impériale. Pékin n’était ni la première, ni la seule ville pratiquant une ségrégation sévère entre les populations des deux ethnies destinée principalement, semble-t-il, à éviter les frictions qui donnaient lieu à des incidents fréquents. Il faut souligner que sous les Qing, Pékin était la ville la plus peuplée de Mandchous de tout l’Empire et que son administration était entièrement entre leurs mains.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Mais, ayant passé quelques mois d’hiver dans cette austère et grandiose architecture toute empreinte de cérémonial, les maîtres de l’Empire préféraient demeurer à une dizaine de kilomètres du centre, dans l’admirable résidence que l’on a, en Occident, pris l’habitude de nommer Palais d’été, constitué de nombreuses villas disséminées dans un parc, édifiées pendant plusieurs générations. L’exiguïté des jardins privés dans la Cité interdite contrastait avec l’étendue des parcs de Jehol ou du Palais d’été. Au-delà de leur intérêt politique ou architectural, l’évocation de ces capitales est ici d’ordre littéraire et artistique parce qu’elles furent immortalisées par d’importantes œuvres impériales.

Chengde

Édition impériale des Trente-six vues et des poésies du Hameau de montagne pour fuir la chaleur

Le jardin chinois est créateur de fiction littéraire et poétique depuis Wang Wei et celui de Chengde participe du même esprit. En publiant ces vues accompagnées de vers, l’empereur Kangxi ne faisait que s’inscrire dans la tradition du lettré chinois retiré du monde qui compose des poésies dans sa retraite solitaire. On ne sait s’il faut interpréter l’adoption par un empereur tout puissant et non chinois de cet idéal du gentilhomme comme un paradoxe suprême ou comme la marque ultime de son assimilation. À une échelle sans commune mesure, l’empereur reproduisait le modèle du jardin privé tel qu’il était pratiqué avec grand art par l’architecture méridionale.

Chaque vue contient des éléments architecturaux, kiosque ou villa situés dans un décor d’eau et de montagne. Il ne s’agit pas de la seule intervention humaine, loin s’en faut, puisque tout l’art du jardinier chinois consiste à recomposer artificiellement et savamment la nature : tout semblera naturel alors que cet univers aménagé est en réalité, au plus haut point, un paysage culturel. On sait que les lacs et les vallons de Chengde nécessitèrent un remaniement considérable du terrain. Chaque pavillon porte un nom lourdement chargé de symbolisme politique ou religieux. Le pivot de ce jardin était le temple Jinshan, depuis lequel on pouvait embrasser du regard la totalité d’un paysage correspondant à un archétype prôné par le bouddhisme, celui des neuf montagnes et des huit mers, chaque île figurant un continent. Cette partie la plus élaborée du parc, agrémentée de pièces d’eau, fut la plus représentée. Deux tiers des illustrations montrent des lacs sans doute surdimensionnés, l’eau jouant un rôle fondamental. Aucune des planches ne montre le mur d’enceinte du domaine, la vue s’étendant au contraire à l’infini pour marquer un territoire sans limite.

Ce jardin était une synthèse qui intégrait tous les éléments de l’univers, chinois et non chinois et, par conséquent, représentait symboliquement l’Empire et sa diversité, il constituait un mélange savant et unique de valeurs confucéennes, bouddhiques, taoïques, la résidence comprenant au moins douze temples, et employait toutes les ressources architecturales en alternant pavillons, kiosques, rocailles et ponts. On sait que, poursuivant ce même but d’embrasser l’universalité, les empereurs firent édifier à l’extérieur de l’enceinte huit temples dans des styles empruntés à différentes architectures de l’Empire. La dissymétrie évidente dans ces planches contrastait avec l’absolue symétrie de l’architecture urbaine de la Cité interdite. En admirant son parc, Kangxi se rapprochait doublement de la nature, celle des grands espaces du Nord de la Chine, mais aussi d’un ordre cosmique, aménagé pour manifester une adéquation parfaite entre les intentions célestes et la configuration de son empire.

Kangxi sélectionna 36 des plus beaux panoramas de son parc, qu’il désigna par quatre caractères elliptiques qui servirent de titres aux poésies qu’il composa en 1711. Il ordonna à Shen Yu (1649-?), un Mandchou qui fut censeur et trésorier de la Maison impériale en 1728 de peindre les tableaux.

Les illustrations xylographiques furent reproduites d’après ces peintures.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Éloge de la ville de Moukden (Shenyang)

Édition impériale de l’Éloge de la ville de Moukden

Cette composition a l’ambition de faire à la fois œuvre poétique, politique et de piété envers les ancêtres fondateurs. Bien que traduite sous le titre d’Éloge de la ville de Moukden, elle se rattache au genre chinois du fu, les rhapsodies, tout particulièrement à celles portant sur les capitales de l’Est et de l’Ouest composées aux 2e et 3e siècles, rapportées dans l’anthologie Wenxuan. Pour constituer cette ode célébrant l’établissement de la dynastie, Qianlong s’appropria le modèle de fondation instauré par la dynastie des Zhou quelque vingt-cinq siècles plus tôt, vers le 12e siècle avant notre ère. Les concepts fondamentaux de l’idéologie politique transmis par le plus ancien recueil poétique chinois, le Livre des Odes furent véhiculés, du premier millénaire avant notre ère à la fin de l’Empire, par l’intermédiaire du corpus classique, qui s’est imposé à toutes les dynasties jusqu’aux Qing, soit durant trois millénaires. Les principes reposaient sur la mobilité du mandat céleste, que le Ciel attribue à un peuple et ses chefs selon le mérite et les vertus accumulés, l’obtention du pouvoir suprême s’effectuant sans effusion de sang. Qianlong retrace ici l’élévation d’une petite peuplade jusqu’au faîte du pouvoir. Cette appropriation du mythe chinois montre que les Mandchous n’avaient pas encore opéré de relecture historique et que le modèle civilisateur chinois était tout puissant. Comme pour toutes les dynasties antérieures, l’insertion des Qing dans la théorie du mandat céleste permettait de convaincre la population chinoise de la légitimité de leur occupation du trône. Cette réécriture des événements montre son caractère artificiel moulé dans l’idéologie confucéenne du bon gouvernement. Qianlong s’attarde longuement sur les fondements qui ont permis à un petit peuple de nomades de prospérer au point de devenir la plus grande puissance sous le ciel, en évoquant la géomancie du lieu, sa disposition par rapport à la carte céleste, ses richesses et sa fertilité, présentant cette steppe aride comme un pays de cocagne qui n’engendra que des hommes d’exception. Rédigée à l’occasion d’un pèlerinage aux tombeaux de ses ancêtres, cette ode rappelle les valeurs de frugalité et d’austérité des premiers temps.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Pékin : l’apothéose d’un règne

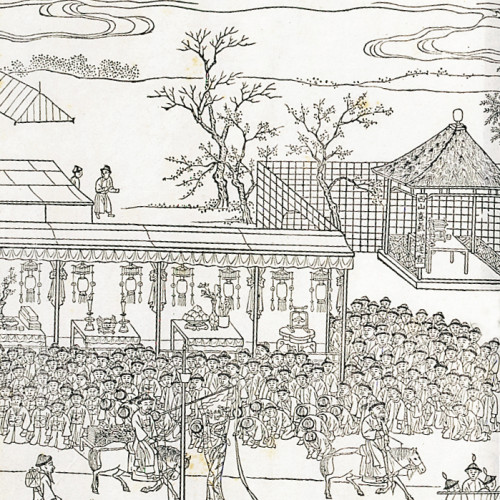

Première série des cérémonies du soixantième anniversaire de l’empereur Kangxi

L’empereur Kangxi, né en 1654, fêta en grande pompe son soixantième anniversaire par une entrée triomphale dans Pékin qui eut lieu le 11 avril 1713. En célébrant la remarquable longévité de l’empereur Kangxi, signe céleste d’une vie réussie, on faisait en même temps l’éloge de son règne. Tous les hauts dignitaires ainsi que des milliers de nobles vieillards venus de tout l’Empire furent conviés à partager avec l’empereur la félicité du grand âge.

Les cérémonies d’une longévité de dix mille années, comme l’indique littéralement le titre chinois, est un imposant ouvrage commémoratif en 120 chapitres entrepris à la suite de cette célébration du soixantième anniversaire de l’empereur – et non celle des soixante ans du règne de Kangxi, comme il a été parfois écrit – pour conserver tous les hommages qui lui furent adressés. L’édition xylographique est constituée par les feuillets tirés de 148 bois gravés, mis bout à bout, sans aucune rupture de l’illustration sur environ 50 mètres, mais pliés.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Première série des cérémonies du soixantième anniversaire de l’empereur Kangxi

L’empereur Kangxi, né en 1654, fêta en grande pompe son soixantième anniversaire par une entrée triomphale dans Pékin qui eut lieu le 11 avril 1713. En célébrant la remarquable longévité de l’empereur Kangxi, signe céleste d’une vie réussie, on faisait en même temps l’éloge de son règne. Tous les hauts dignitaires ainsi que des milliers de nobles vieillards venus de tout l’Empire furent conviés à partager avec l’empereur la félicité du grand âge.

Les cérémonies d’une longévité de dix mille années, comme l’indique littéralement le titre chinois, est un imposant ouvrage commémoratif en 120 chapitres entrepris à la suite de cette célébration du soixantième anniversaire de l’empereur – et non celle des soixante ans du règne de Kangxi, comme il a été parfois écrit – pour conserver tous les hommages qui lui furent adressés. L’édition xylographique est constituée par les feuillets tirés de 148 bois gravés, mis bout à bout, sans aucune rupture de l’illustration sur environ 50 mètres, mais pliés.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Enfin, la troisième capitale, Pékin, fut peinte sur de grands métrages de soie pour commémorer l’extraordinaire célébration en 1713 du soixantième anniversaire de son souverain Kangxi. La procession de l’auguste palanquin à travers les rues de la ville peut être suivie pas à pas sur deux immenses rouleaux où se manifeste l’allégresse obligée de tout un peuple. La Bibliothèque conserve, depuis plus de deux siècles, un rouleau envoyé au ministre Bertin qui est un extrait. Le dessin original continu, de quelque soixante mètres de long, fut intégralement recopié au trait noir dans des livres pouvant s’enorgueillir de contenir la plus grande illustration au monde.

Un autre document d’intérêt exceptionnel fut consacré à la gloire du fameux Palais d’été situé dans le faubourg nord-ouest de Pékin. Qianlong qui, à la suite de ses prédécesseurs, en poursuivit les aménagements, commanda à ses peintres de cour de réaliser un album sur soie de format exceptionnel qu’il accompagna de ses poésies aux allusions savantes, trop raffinées pour être complètement intelligibles. Cet ouvrage lui fut présenté en 1747, dans la même décennie où était produit l’Éloge de la ville de Moukden. Sur une parcelle du Palais d’été, constitué en fait de trois complexes de jardins et de villas, fut également bâtie pour le plaisir solitaire du Fils du Ciel une suite de bâtiments et de jardins de style italo-français, agrémentés de fontaines et buffets d’eau que l’empereur ordonna de graver en taille-douce sur vingt planches.

Tableau commémoratif de la noble Dame Lai accueillant le palanquin impérial

Le Tableau commémoratif de la noble Dame Lai accueillant le palanquin impérial est une peinture polychrome dont les couleurs dominantes sont le bleu, le rouge et le jaune purs, réalisée sur soie, longue d’environ 3,4 mètres, à l’origine en rouleau, actuellement pliée en six, qui entra dans la collection du ministre Bertin (1720-1792). Elle illustre un moment particulier du passage du cortège impérial lors de l’entrée de Kangxi dans Pékin pour son soixantième anniversaire, en 1713. Cette peinture, d’une hauteur exceptionelle de 79,5 centimètres, devait immortaliser le moment le plus honorifique, celui où le cortège fit halte pour témoigner la déférence de l’empereur à la mère de Laidu, ainsi particulièrement honorée. Cette glorieuse distinction devait rejaillir sur la famille tout entière et son souvenir être éternellement conservé.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le soixantième anniversaire de l’empereur Kangxi

L’empereur Kangxi, né en 1654, fêta en grande pompe son soixantième anniversaire par une entrée triomphale dans Pékin, le 11 avril 1713. Une période de soixante ans marque, en Chine, l’accomplissement d’un cycle complet, comme chez nous un siècle. En célébrant la remarquable longévité de l’empereur Kangxi, signe céleste manifeste d’une vie réussie, on faisait en même temps l’éloge de son règne. Un imposant ouvrage commémoratif, dont un extrait de l’édition imprimée et une déclinaison en peinture conservent la mémoire de l’événement.

Palais européens du Yuanmingyuan, le jardin de la Clarté parfaite

Constituant un lieu de promenade aussi exotique pour l’empereur de Chine que pouvaient l’être pour ses contemporains européens les pagodes et parcs à la chinoise édifiés en Europe, ce lieu présentait la quintessence de l’art occidental en Chine. Le point de départ de la création de ce nouveau jardin impérial fut le désir exprimé par Qianlong de posséder une fontaine, comme il avait pu en voir l’image dans un album présenté par les missionnaires. En 1747, débuta l’aménagement des palais occidentaux, lié à celui du jardin de l’Éternel Printemps, commencé vers 1745. Ce jardin d’agrément n’était guère fréquenté que par l’empereur et quelques-unes de ses femmes, mais fut rapidement connu en Occident grâce aux missionnaires qui en vantèrent les mérites.

L’avancement du chantier fut étroitement surveillé par l’empereur dont on peut penser qu’il ne manqua pas d’infléchir certains choix stylistiques. Contrairement au parti pris adopté pour les pavillons du Palais d’été, les bâtiments européens présentent une très grande symétrie et s’ordonnent en une géométrie rigoureuse. Comme pour les autres parcs, l’empereur souhaita qu’en soient dessinées les vues les plus remarquables.

Non seulement les gravures montrent une architecture étrangère, mais leur composition reflète une conception totalement nouvelle : en effet, contrairement aux édifices chinois qui se fondent dans le paysage et n’occupent jamais la totalité de l’image, la position frontale et la symétrie des bâtiments européens, l’effet de perspective et la rareté des éléments végétaux figurés comme des décorations figées – arbres taillés et alignés selon les principes de l’art topiaire – font de ces planches exécutées selon une technique très peu répandue en Chine, des images certainement étranges pour des yeux chinois.

La plus grande et l’une des plus belles constructions était le Haiyantang, le palais de la Mer calme dont on voit ici la façade orientale, il donnait l’illusion de renfermer une grande salle tandis qu’une partie du bâtiment servait à abriter le réservoir. Des escaliers majestueux permettaient d’accéder à la terrasse. On remarque l’entrée rendue sur cette gravure avec un saisissant effet de perspective.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Provenance

Cet article a été conçu dans le cadre de l’exposition « Chine, l’Empire du trait » présentée à la Bibliothèque nationale de France en 2004.

Lien permanent

ark:/12148/mmk9dm7qx06v4