|

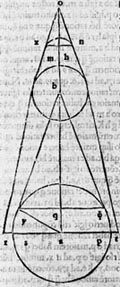

Sur les distances et

les grandeurs du

Soleil et de la Terre |

|

détail |

|

Le progrès intellectuel

L'idée que le cosmos puisse être sphérique marque un progrès important

par rapport à la conception antérieure d'une voûte céleste. L'univers

semble tourner d'un mouvement régulier et le premier ouvrage d'astronomie

antique qui nous soit parvenu, La sphère en mouvement (Autolycos

de Pitane, 330 av. J.-C.), montre que cette sphère apparait différente

suivant les lieux d'où on l'observe : au pôle, les étoiles ne se

lèvent ni ne se couchent, mais tournent concentriquement autour

de la Polaire ; à l'équateur, toutes se lèvent et se couchent

perpendiculairement à l'horizon, et entre les deux, leur trajet

est oblique. Euclide explique que les étoiles sont en fait très

éloignées et que la Terre est réductible à un point dans l'espace ; tout observateur voit donc une moitié de la sphère céleste.

Le ciel sphérique, lui-même constitué de sept sphères planétaires

emboîtées (Lune, Vénus, Mercure, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne)

et de celle du firmament, conduit logiquement à l'idée du géocentrisme.

Au centre de cet univers rond, la Terre ne peut tomber ni dans un

sens ni dans l'autre ; en équilibre, elle est donc immobile.

Sinon, explique Ptolémée, elle sortirait du ciel, les oiseaux en

vol se perdraient et la pierre lancée verticalement en l'air ne

retomberait pas à son point de départ.

|