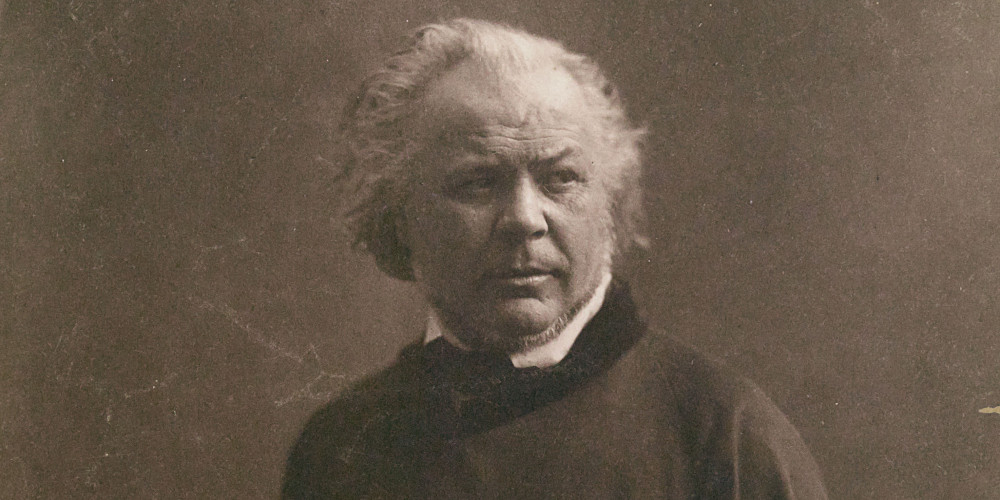

Qui est Honoré Daumier ?

© Bibliothèque nationale de France

Honoré Daumier (1808-1879)

Honoré Daumier est le grand caricaturiste de la Monarchie de Juillet et du Second Empire. Lié aux journaux La Caricature et Le Charivari, il a dessiné pour la presse de Philipon. Dessinateur incisif et engagé ( « Le Massacre de la rue Transnonain », 1834), il a subi le poids de la censure et de l’emprisonnement. C’est l’un des hommes les plus importants de l’art moderne, pour citer Baudelaire (Quelques caricaturistes français), l’immense satiriste du monde politique et de la société de son temps. Daumier a représenté Nadar photographiant Paris de la nacelle de son ballon avec comme légende : « Nadar élevant la photographie à la hauteur de l’art ». Nadar conservait dans sa collection son tableau Don Quichotte et Sancho Pança, maintenant au musée des Beaux-Arts de Marseille.

© Bibliothèque nationale de France

Daumier a vécu sous six régimes politiques différents : l’Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, la Seconde République, le Second Empire et la Troisième République. Il a aussi connu trois épisodes révolutionnaires : les trois Glorieuses, les journées insurrectionnelles de 1848 et la Commune de Paris. Malgré cela, sa vie est presque sans histoire : pas de péripéties romanesques ni de voyages lointains.

Un caricaturiste sous la Monarchie de Juillet

Fils d’un vitrier marseillais faisant profession à la fois d’encadreur, de réparateur de tableaux, et de dessinateur, Daumier suit son père à Paris en 1814, alors qu’il n’a que six ans. Jean-Baptiste Louis Daumier a en vue d’embrasser une carrière littéraire, mais il abandonne en 1823.

Honoré travaille d’abord comme commis avant de suivre des cours de dessin auprès du peintre Alexandre Lenoir et de travailler chez un lithographe et éditeur. En 1829, il collabore à La Silhouette, premier hebdomadaire satirique illustré en France, créé par Charles Philippon et publie ses premières caricatures de Louis-Philippe sous le nom de Rogelin.

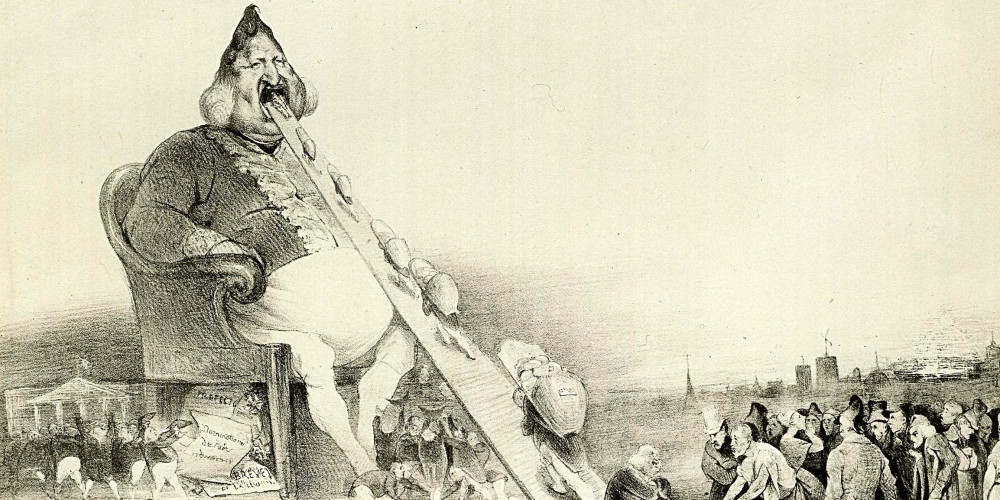

Louis-Philippe en Gargantua

Daumier fait ses débuts dans la presse comme caricaturiste politique sous la monarchie de Juillet et se cantonne à ce registre jusqu’à ce que les lois de septembre 1835, qui entravent la liberté de la presse, ne l’obligent à se réorienter vers la caricature de mœurs. Après La Silhouette, l’hebdomadaire La Caricature publie ses lithographies placées sous le signe d’une opposition à Louis-Philippe, roi des français. Comme l’atteste le dessin de novembre 1831, c’est à Philipon, directeur de La Caricature, que l’on doit la création du motif de la poire symbolisant le souverain, qui sera décliné par bon nombre de caricaturistes, Daumier en tête.

Dans cette caricature de Daumier, Louis-Philippe en Gargantua dévore les écus arrachés au peuple miséreux, ce dont quelques élus, proches du trône, profitent également. Cette lithographie a entraîné la condamnation par le gouvernement de Daumier, de Delaporte, l’imprimeur, et d’Aubert, le marchand d’estampes, pour « excitation à la haine et au mépris du gouvernement du Roi, et offenses à la personne du Roi ». En même temps qu’elle valut à son auteur un séjour de six mois en prison, elle lui assura un début de notoriété.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Gargantua, lithographie en noir et blanc est publiée dans la Caricature, n° 61, du 29 décembre 1831 et exposée dans la vitrine du journal – du moins jusqu’à ce que la justice ne vienne saisir tous les exemplaires et briser la pierre lithographique. L’œuvre lui vaudra une condamnation à six mois de prison et à une amende de 500 F « pour excitation à la haine et au mépris du gouvernement ». Cela ne ralentit pas le jeune homme : en 1832, les bustes-charges figurant les principaux représentants de la droite sont exposés dans la vitrine du journal Le Charivari de Philippon.

Daumier fait aussi paraître ses charges politiques, notamment le Ventre législatif et Rue Transnonain dans l’Association lithographique mensuelle, supplément à la Caricature qui disparaîtra en 1835. À cette date, en effet, paraît une loi qui restreint vigoureusement la liberté de la presse.

Daumier dirige alors son crayon contre les mœurs de son temps et réalise notamment la série des Cent et Un Robert Macaire. En 1843, il publie quatre gravures dans l’édition Furne des œuvres de Balzac. Sa représentation du père Goriot sera reprise pour le frontispice de La Comédie humaine. Deux ans plus tard, il compose la série les Gens de justice, où il croque notamment le théâtre des avocats.

Peintre et sculpteur

La République

Répondant à un « appel à artistes » pour « la composition de la figure symbolique de la IIe République » tout juste instaurée, Daumier proposa une allégorie ambitieuse, idéale et généreuse de la République. Il la représente ici sous les traits classiques de la vertu Charité donnant le sein à deux nourrissons. Malgré ses grands talents de peintre, Daumier n’emporta pas le concours.

© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

En 1848, alors que s’installe la Seconde République, la carrière de Daumier prend un nouveau cours et se dirige vers la peinture. Fervent républicain, sa toile La République nourrissant ses enfants et les instruisant est retenue parmi les vingt finalistes d’un concours de peinture. Des commandes officielles s’ensuivent et il participe au Salon avec Le Meunier, son fils et l’âne.

Mais rapidement, après des premiers mois utopiques, le climat politique et social se dégrade. En 1851, Daumier crée la statue de Ratapoil, personnage préfigurant le coup d’Etat de Louis-Napoléon en décembre de la même année.

Le renversement de la République et la mise en place du Second Empire n’entravent pourtant pas ses pinceaux. En 1853, il se lie d’amitié avec les peintres de Barbizon, Camille Corot, Jean-François Millet et Théodore Rousseau. Son style évolue, préfigurant parfois les impressionnistes.

Une fin de carrière difficile

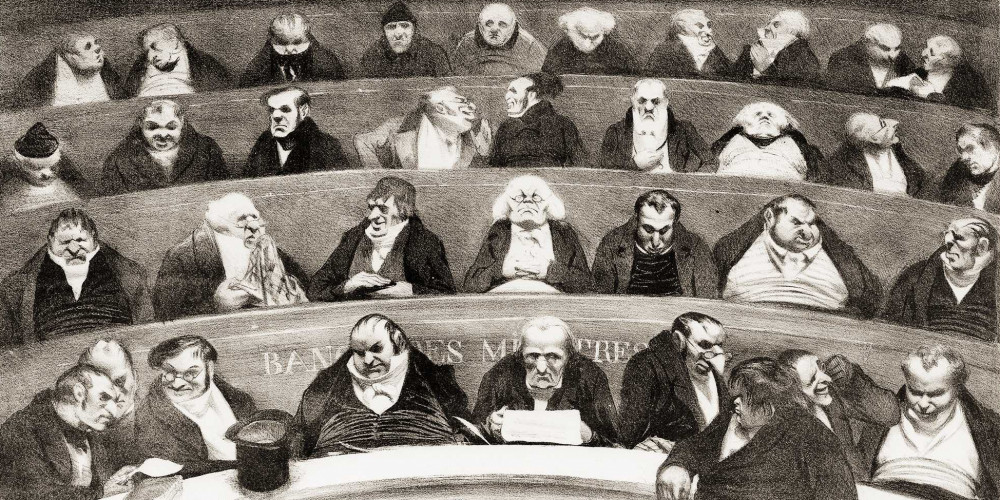

Le Ventre législatif. Aspects des bancs ministériels de la chambre improstituée de 1834

L’Association mensuelle lithographique, fondée par Philipon pour payer les amendes infligées à La Caricature, a publié entre août 1832 et octobre 1834, vingt-quatre planches de format supérieur à celui de La Caricature, dont cinq signées de Daumier. Chaque planche était accompagnée d’un commentaire de Philipon.

Le Ventre législatif est la première lithographie de Daumier publiée par L’Association. L’artiste y figure la réunion fictive de trente-cinq députés du « juste-milieu » dont il avait, pour beaucoup d’entre eux, déjà réalisé le portrait-charge individuel.

Pièce unanimement célébrée, Le Ventre législatif marque l’aboutissement spectaculaire des séries de portraits-charges politiques de la monarchie de Juillet et constitue un des chefs-d’œuvre de Daumier lithographe par la maîtrise des dégradés du noir au blanc.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Cette activité de peintre et de sculpteur ne l’empêche pas de continuer à publier de nombreuses lithographies dans les journaux. Cependant, en 1860, renvoyé du Charivari, il connaît un moment de sérieuse difficulté. Bien qu’il se consacre à la peinture et à la sculpture, il n’arrive pas à en vivre.

Ayant réintégré Le Charivari le 18 décembre 1963, il s’installe à Valmondois deux ans plus tard et s’inspire de Don Quichotte dans ses tableaux. Mais sa vue commence à baisser à partir de 1867. Il connaît des difficultés financières. Corot achète sa maison et la lui prête à vie.

En 1871, il publie des lithographies particulièrement sombres sur la guerre de 1870 et s’oppose à la proposition de Courbet d’abattre la colonne Vendôme. Ses dernières lithographies paraissent dans Le Charivari en 1872. En avril 1878, une rétrospective de ses œuvres, organisée par la galerie Durand-Ruel et présidée par Victor Hugo, connaît un succès critique mais pas public. Complètement aveugle, Daumier n’y assiste pas. Il meurt l’année suivante.

Provenance

Cet article a été publié à l’occasion de l’exposition « Daumier. L'écriture du lithographe » présentée à la Bibliothèque nationale de France en 2008.

Lien permanent

ark:/12148/mmxd7h25g1t8