L'ordre de la Toison d'or

Bibliothèque nationale de France

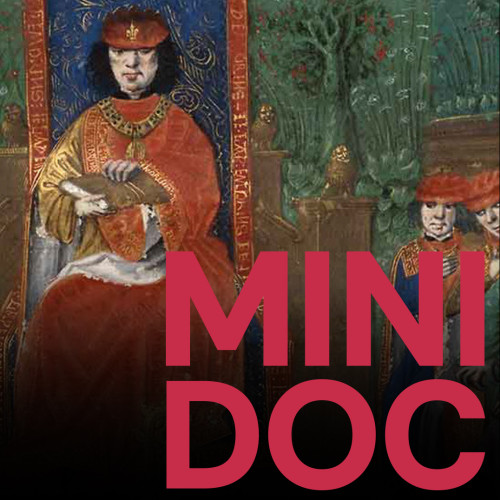

L'empereur du Saint Empire romain germanique

L’empereur du Saint Empire porte des armoiries d’or à l’aigle de sable, ici répétées huit fois. Il est coiffé d’une couronne d’or fermée, rehaussée de pierreries et cimée d’une aigle. Le cavalier, tourné vers la droite, brandit l’épée, les bras levés, enserrant la lame dans son gant de fer.

Fondé au 10e siècle, le Saint Empire romain germanique se veut l’héritier de l’Empire carolingien. Il s’étend sur de très vastes territoires qui comprennent presque toute l’Europe du Nord et l’Europe centrale, et jusqu’en Italie. Longtemps en lutte avec le pape, l’empereur romain germanique considérablement affaiblie son autorité au 14e siècle.

Durant la première moitié du 15e siècle, cinq titulaires se succèdent sur le trône impérial : Robert de Bavière (1400-1410) ; Josse de Moravie (1410-1411) ; Sigismond de Luxembourg (1411-1437) ; Albert II d’Autriche (1438-1439) et Frédéric III d’Autriche (1440-1493). C’est sous l’empereur Sigismond que l’aigle bicéphale devient l’emblème de l’empereur, tandis que l’aigle monocéphale désigne le roi des Romains.

Le Saint Empire romain germanique est la désignation la plus courante, au cours des siècles, de l’Empire fondé par Otton Ier le Grand, le 2 février 962. En 1387, l’empereur Wenceslas le divise en quatre cercles : le premier comprend la Haute et la Basse-Saxe ; le second la Rhénanie ; le troisième l’Autriche, la Bavière et la Souabe ; le quatrième étant formé de la Franconie et de la Thuringe. Cette répartition subsiste jusqu’en 1438, année où Albert II procède à une répartition en six cercles sous l’autorité de l’Électeur de Brandebourg, de l’archevêque de Salzbourg, du comte de Wurtemberg, de l’évêque de Mayence, de l’Électeur de Cologne et de l’Électeur de Saxe.

Longtemps en lutte avec la papauté, la position de l’empereur romain germanique s’est, en fait, considérablement affaiblie au 14e siècle. La rupture définitive avec Rome et le repli de l’Empire sur le royaume allemand restreignent la force politique de l’empereur face aux princes-l’Électeurs. Seuls Sigismond, élu roi des Romains en 1411 et empereur en 1433, et Frédéric III, dernier souverain allemand consacré à Rome, font preuve de qualités politiques suffisantes pour imposer leur autorité. Frédéric III d’Autriche assure, notamment, la suprématie des Habsbourg sur le trône ; Charles le Téméraire, le plus puissant duc d’Occident, tente vainement d’obtenir de lui un titre royal, destiné à concrétiser la réunion de ses possessions bourguignonnes et lotharingiennes.

Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

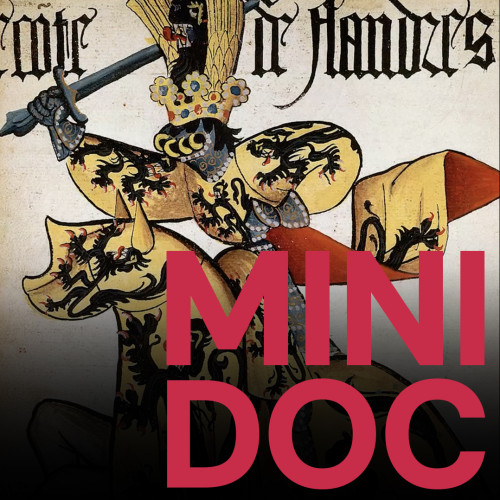

Le Grand Armorial équestre de la Toison d'Or

Bien qu'il prône l'exaltation de l’esprit chevaleresque et la défense de la religion chrétienne, l'Ordre de la Toison d'or répond avant tout à des motivations politiques. Le duc Philippe le Bon cherche à s'attacher une clientèle de seigneurs, en premier lieu ceux de ses nombreuses possessions, en restaurant à travers son ordre les notions de fidélité, de service et d'honneur. Le luxe dont sont entourées les cérémonies, assure aux membres et notamment au duc de Bourgogne un prestige international qui lui permet de renforcer le lien dynastique entre ses divers états et d'asseoir sa domination sur ses terres mais aussi vis-à-vis du roi de France et de l'Empereur du Saint Empire romain germanique.

Grandes armes de Charles de Croÿ, prince de Chimay, chevalier de la Toison d’or (vers 1491-1493)

Écu : écartelé aux 1 et 4 : d’argent à trois doloires degueules ; aux 2 et 3 : d’argent à trois fasces degueules ; en cœur : un écusson écartelé d’or au lion de sable et losangé d’or et de gueules, brochant sur le tout ; entouré du collier de la Toison d’or.

Cimier : dans un vol d’argent, une tête de loup de sable colleté d’or.

Mot : MOY SEUL.

© Bibliothèque royale de Belgique

© Bibliothèque royale de Belgique

À première vue, l’ordre de la Toison d’or, institué n’est guère différent des ordres princiers qui l’ont précédé ni de ceux qui vont le suivre et qu’il va inspirer. Il s’agit pour le duc de Bourgogne de réunir autour de sa personne la noblesse de ses différentes possessions, vastes et dispersées. Pour ce faire, il puise à tous les modèles, y compris dans les projets d’ordre dus à son père et à son grand-père (la Toison d’or a en fait une longue préhistoire). Il innove peu, mais il fonde une sorte d’ordre archétypal, banalement placé sous la protection de la Vierge et de saint André.

Saint André

André, l’apôtre supplicié sur une croix en forme de X, est un des patrons de la Bourgogne avant d’être celui de la Toison d’or. Sous Philippe le Hardi déjà, on explique comment André a évangélisé la Scythie, pays d’où les Burgondes, ancêtres des Bourguignons, passent pour être originaires. Cette idée est reprise par tous les historiens et chroniqueurs du 15e siècle. À l’époque des querelles entre Armagnacs et Bourguignons, l’apôtre devient un saint politique : il protège le parti bourguignon, et sa croix en forme de sautoir constitue un des signes de ralliement utilisés par tous ceux qui soutiennent ce parti. Dans cet emploi elle est de couleur rouge.

Lorsqu’il institue l’ordre de la Toison d’or en 1430, Philippe le Bon place celui-ci sous le double patronage de la Vierge et de saint André. Patronage prestigieux puisqu’il associe la mère du Christ et le premier apôtre qui ait tout quitté pour suivre Jésus ; pour un ordre qui se propose de reconquérir les lieux saints, c’est là une idée forte. C’est en outre un patronage naturel qui s’impose puisque André est depuis plusieurs décennies le protecteur de la Bourgogne, du duc, de sa maison et de sa clientèle. Le cri héraldique du duché, Montjoie saint Andreu, devient aussi celui de l’ordre ; et la croix en forme de sautoir, attribut premier du saint dans l’iconographie depuis la fin du 13e siècle, se transforme en badge de la Toison d’or. On l’associe fréquemment au fusil et à la pierre à feu.

Les premiers chapitres de l’ordre se sont tenus le jour de la fête de saint André, c’est-à-dire le 30 novembre. Quand ils duraient trois jours, le premier était consacré au saint apôtre, le second aux chevaliers défunts, le troisième à la Vierge. Mais après le chapitre de 1445, arguant du mauvais temps en cette période de l’année, on déplaça la tenue des chapitres au printemps.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L'empereur du Saint Empire romain germanique

L’empereur du Saint Empire porte des armoiries d’or à l’aigle de sable, ici répétées huit fois. Il est coiffé d’une couronne d’or fermée, rehaussée de pierreries et cimée d’une aigle. Le cavalier, tourné vers la droite, brandit l’épée, les bras levés, enserrant la lame dans son gant de fer.

Fondé au 10e siècle, le Saint Empire romain germanique se veut l’héritier de l’Empire carolingien. Il s’étend sur de très vastes territoires qui comprennent presque toute l’Europe du Nord et l’Europe centrale, et jusqu’en Italie. Longtemps en lutte avec le pape, l’empereur romain germanique considérablement affaiblie son autorité au 14e siècle.

Durant la première moitié du 15e siècle, cinq titulaires se succèdent sur le trône impérial : Robert de Bavière (1400-1410) ; Josse de Moravie (1410-1411) ; Sigismond de Luxembourg (1411-1437) ; Albert II d’Autriche (1438-1439) et Frédéric III d’Autriche (1440-1493). C’est sous l’empereur Sigismond que l’aigle bicéphale devient l’emblème de l’empereur, tandis que l’aigle monocéphale désigne le roi des Romains.

Le Saint Empire romain germanique est la désignation la plus courante, au cours des siècles, de l’Empire fondé par Otton Ier le Grand, le 2 février 962. En 1387, l’empereur Wenceslas le divise en quatre cercles : le premier comprend la Haute et la Basse-Saxe ; le second la Rhénanie ; le troisième l’Autriche, la Bavière et la Souabe ; le quatrième étant formé de la Franconie et de la Thuringe. Cette répartition subsiste jusqu’en 1438, année où Albert II procède à une répartition en six cercles sous l’autorité de l’Électeur de Brandebourg, de l’archevêque de Salzbourg, du comte de Wurtemberg, de l’évêque de Mayence, de l’Électeur de Cologne et de l’Électeur de Saxe.

Longtemps en lutte avec la papauté, la position de l’empereur romain germanique s’est, en fait, considérablement affaiblie au 14e siècle. La rupture définitive avec Rome et le repli de l’Empire sur le royaume allemand restreignent la force politique de l’empereur face aux princes-l’Électeurs. Seuls Sigismond, élu roi des Romains en 1411 et empereur en 1433, et Frédéric III, dernier souverain allemand consacré à Rome, font preuve de qualités politiques suffisantes pour imposer leur autorité. Frédéric III d’Autriche assure, notamment, la suprématie des Habsbourg sur le trône ; Charles le Téméraire, le plus puissant duc d’Occident, tente vainement d’obtenir de lui un titre royal, destiné à concrétiser la réunion de ses possessions bourguignonnes et lotharingiennes.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le roi d’Angleterre

Le roi d’Angleterre porte des armoiries écartelé aux 1 et 4 : d’azur semé de fleurs de lis d’or ; aux 2 et 3 : de gueules à trois léopards d’or, ici répétées huit fois. Il est coiffé d’un léopard couronné d’or, assis sur un chapeau de gueules retroussé d’hermine. Le cavalier, tourné à gauche, est peint de trois quart, l’épée brandie derrière le dos.

C’est à l’initiative d’Édouard III que les rois d’Angleterre écartelèrent les armes de France et d’Angleterre sur leur écu. Ils affirmaient ainsi leurs prétentions et leurs droits sur le trône de France, à l’origine de la guerre dite « de Cent Ans », qui devait durer de 1337 à 1461. Les rois d’Angleterre conserveront cet écu jusqu’en 1802.

À l’époque de la compilation de l’armorial, le roi d’Angleterre peut être Henri V, né en 1387 et roi de 1413 à 1422, ou son fils Henri VI, né en 1421 et roi de 1422 à 1471. Henri V est déclaré héritier présomptif et régent du royaume de France par le traité de Troyes en mai 1420. À sa mort prématurée, en 1422, son fils n’est âgé que de quelques mois ; la double régence est confiée à Jean de Lancastre duc de Bedford (mort en 1435). Déclaré majeur en 1437, le roi d’Angleterre Henri VI est couronné roi de France à Notre-Dame de Paris en décembre 1431. Son règne est marqué par de nombreux troubles en Angleterre, notamment après le milieu du siècle ; il est déposé en mars 1461, puis rétabli en octobre 1470, déposé de nouveau en avril 1471, et enfin assassiné en mai 1471.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Défendre la religion, servir le prince, obéir au code de l’honneur et des vertus chevaleresques : en effet, cela n’est pas neuf. Dès lors, pourquoi un tel succès ? Pourquoi cet ordre est-il si rapidement devenu le plus illustre ? À ces questions il est impossible d’apporter une réponse univoque. On observe cependant que, dès l’origine, tout a joué en faveur de cet ordre nouveau, à commencer par le prestige de son fondateur, par le caractère pleinement européen de ses États et par le contexte politique dans lequel l’ordre est apparu. Le fait que le collier de la Toison d’or ait longtemps été conféré avec parcimonie (24 puis 30 chevaliers seulement) et que ses statuts aient été pour les chevaliers réellement contraignants lui a valu un renom certain. Ses liens étroits avec la religion (les chapitres se tiennent dans des églises, les chevaliers sont assis dans des stalles comme les chanoines, la messe est l’élément essentiel de la cérémonie) lui apportent également une forte légitimité. Mais l’essentiel est sans doute ailleurs.

Le véritable coup de génie, en effet, a probablement été de placer cet ordre nouveau sous le symbole de la Toison d’or, conquise en Colchide par Jason et par les Argonautes. Même si, quelque temps plus tard, le personnage biblique de Gédéon s’est substitué à Jason, le premier choix, celui du héros de la mythologie grecque, a placé d’emblée l’institution nouvelle dans la lignée et l’atmosphère d’un mythe fondateur. C’est là un choix novateur, judicieux et pleinement efficace car, pour la première fois depuis trois siècles, la légende arthurienne connaît, à l’horizon des années 1430, une éclipse passagère, tandis qu’avec elle décline l’image d’une certaine chevalerie, celle de la Table ronde, de Lancelot, de Gauvain, de Perceval, chevaliers exemplaires qui ont fait rêver toute l’aristocratie occidentale pendant une dizaine de générations, mais chevaliers désormais fatigués et dont les aventures font moins rêver qu’autrefois. Les temps sont mûrs pour des héros et des mythes nouveaux. La Toison d’or peut désormais remplacer le Graal. L’idée reste la même – celle d’une quête –, mais le symbole correspond davantage aux valeurs du moment, qui tendent à faire de la chevalerie une invention non plus du roi Arthur mais des Grecs. C’est du reste vers eux que se tournent les préférences du duc Philippe qui, aux dires de David Aubert, avait « dès longtemps accoutumé de journellement faire devant lui lire les anciennes histoires ».

Insignes et emblèmes de l'ordre

Comme les armoiries et les devises des ducs et de leur entourage, avec lesquelles ils se confondent parfois, les insignes et les emblèmes du nouvel ordre de chevalerie sont nombreux et unis par plusieurs thématiques fortes et récurrentes : le feu, l’Orient, la quête. Certains sont stables, d’autres plus éphémères, mais ce qui compte, c’est le répertoire d’ensemble. Tout est choisi pour lier les différents éléments entre eux et pour associer ou confondre les emblèmes du prince, ceux de sa maison, ceux de ses États ou du parti bourguignon et ceux de l’ordre de chevalerie. Le fusil, par exemple, est tout ensemble une devise de Philippe le Bon et un emblème de la Toison d’or. En outre, plastiquement, il rappelle le rabot de Jean sans Peur et le B de Bourgogne ; ce B qui se retrouve également dans les cornes du bélier de la Toison et qui peut même se lire de nouveau dans le mystérieux chiffre aux deux E liés employé par le duc après la chute de Constantinople, en 1453.

Armoiries, emblèmes et devises de Philippe le Bon et d’Isabelle de Portugal (vers 1455-1458)

C’est en 1455 que René d’Anjou – le « bon roi René » – rédigea « en langaige commun » pour « povoir faire fructifier les simples gens lays » cette allégorie morale, dédiée à son confesseur, Jean Bernard, archevêque de Tours entre 1441 et 1466. Le Mortifiement de vaine plaisance décrit le parcours initiatique de l’Âme, représentée au début du livre alors qu’elle s’adresse à Dieu pour se lamenter sur l’état de son cœur, attiré par la « fange et ordure de vaine plaisance », les vanités du monde d’ici-bas. Tout à son désespoir, elle est rejointe par deux femmes qui se proposent de l’aider et de la « radreschier en bon chemin ». La première, de noble apparence, porte une épée au-dessus de la tête : c’est Crainte de Dieu, armée de Divine justice ; l’autre, Contrition, « nue jusqu’aux reins » tient un petit fouet à la main et bat sa coulpe. Après avoir édifié l’Âme en lui contant trois paraboles, elles se saisissent de son cœur pour l’emmener dans un jardin occupé par quatre dames richement vêtues. Décidées à purifier l’organe malade, Foi ( « Ferme Foy » ), Espérance ( « Vraye Esperance » ) et Charité ( « Souveraine Amour » ), personnifications des vertus théologales, le clouent sur le bois de la Croix, tandis que Grâce divine lui donne un coup de lance qui l’expurge définitivement de toute « vaine plaisance ». Le cœur blessé peut être rendu à l’Âme, qui remercie son Créateur par des prières de louange.

Le texte, propagé d’abord dans l’entourage direct du bon roi René, connut une diffusion assez restreinte en dehors de celuici, essentiellement dans des cours princières. Treize copies en sont connues. L’exemplaire de Bruxelles a été réalisé peu de temps après la rédaction du texte, sans doute pour Isabelle de Portugal, dont les armes figurent dans le bas de page du frontispic. Si son iconographie s’écarte en plusieurs endroits des manuscrits français, il serait exagéré de prétendre que l’exemplaire de Bruxelles instaure une tradition iconographique propre aux anciens Pays-Bas méridionaux. L’exemplaire de Cambridge (FM, ms. 165) peint par Loyset Liédet pour Pierre de Luxembourg, chevalier de la Toison d’or, n’en est pas inspiré, mais réinterprète librement le texte du roi René. Celui de Paris (BnF, Mss, Français 19039), en revanche, daté de 1514, est fortement marqué par l’empreinte du manuscrit bruxellois. Il a été copié par un prêtre de Varogne, dans le Doubs, pour un « Monsieur Flagy », mais ses enluminures sont flamandes.

L’avant-dernière miniature du cycle bruxellois – le crucifiement du cœur sur le bois de la croix – illustre bien l’originalité de ce nouveau programme. Alors que le cycle français se concentre sur l’acte purificateur lui-même, l’action est située ici dans un jardin clos, ceint d’un haut mur de briques creusé d’une porte. Un personnage passe la tête : c’est l’auteur, René d’Anjou, reconnaissable à sa couronne, qui assiste à la scène, accompagné de Crainte et de Contrition, dans la partie gauche de l’image. Ces nouveaux détails sont inspirés du chapitre qui précède directement la miniature, l’auteur condensant dans un même lieu et en un même instant des épisodes distincts du récit, selon un mode de faire qu’on retrouve chez le concepteur du cycle original, Barthélemy d’Eyck, le peintre du roi René. L’enlumineur flamand s’est-il inspiré d’un modèle existant ? Ou au contraire l’originalité de son cycle d’illustration repose-t-elle sur une lecture active du texte ? Il est impossible, dans l’état actuel des connaissances, de trancher.

© Bibliothèque royale de Belgique

© Bibliothèque royale de Belgique

Mais, en amont, le rabot de Jean sans Peur n’avait pour raison d’être que le choix par son ennemi Louis d’Orléans d’un bâton noueux comme devise figurée, bâton qu’il voulait raboter. Partant de l’ordre et de son institution en 1430, il faut donc remonter plus haut, toujours plus haut, car un emblème ne vient jamais seul : il répond toujours à un autre emblème, s’inscrit dans une panoplie, un répertoire, une filiation. Il ne prend tout son sens, il ne « fonctionne » pleinement que pour autant qu’il prend place dans un système emblématique plus large et se trouve associé ou opposé à d’autres emblèmes, voisins, parents, amis ou ennemis.

D’où la multiplicité et la souplesse des formules. Deux badges répétés en séquence alternée forment un collier – c’est le cas du fusil et de la pierre à feu pour la Toison d’or –, mais chacun d’eux, associé à un « mot », peut constituer une devise. Et cette devise vient compléter des armoiries pour emblématiser un duc, un couple ducal, une dynastie. Un même élément, le fusil par exemple, peut prendre place dans le collier, dans le badge et dans la devise, tout en devenant un simple périmètre à l’intérieur duquel prennent place les armoiries. C’est le cas, spectaculaire, sur certaines tentures et couvertures conservées dans le butin suisse des guerres de Bourgogne de 1474-1477 : les grandes armes ducales y sont enfermées dans un écu en forme de fusil. Tout est possible dans cette emblématique bourguignonne extraordinairement inventive et débridée. C’est un système ouvert et polysémique, rempli d’échos, de soupapes, de lectures à différents niveaux. C’est aussi un véritable programme dynastique, politique, artistique et religieux qui, pour l’essentiel, attend encore ses historiens.

Jason remplacé par Gédéon

Bien avant l’institution de l’ordre de la Toison d’or, l’histoire de Jason et des Argonautes est présente à la cour de Bourgogne. Dès 1393, Philippe le Hardi fait l’acquisition d’une tapisserie en deux pièces racontant les aventures de Jason et des Argonautes. Celles-ci constituent en outre le début obligé de la plupart des versions de l’Histoire de Troie, chronique universelle et texte vedette de la production littéraire des années 1400. Enfin, le désir de venger l’expédition désastreuse de Nicopolis incite à chercher en Jason et ses compagnons des modèles. Bien que son nom ne fût jamais cité dans les statuts de 1431, Jason était dès l’origine pensé comme le patron naturel de l’ordre de la Toison d’or, mais le chancelier Jean Germain le fit remplacer par Gédéon, voyant en lui un héros païen, traître à sa parole, et donc impropre à servir de modèle à des chevaliers qui se proposaient de défendre la vraie foi. Philippe le Bon, cependant, semble avoir intimement préféré Jason.

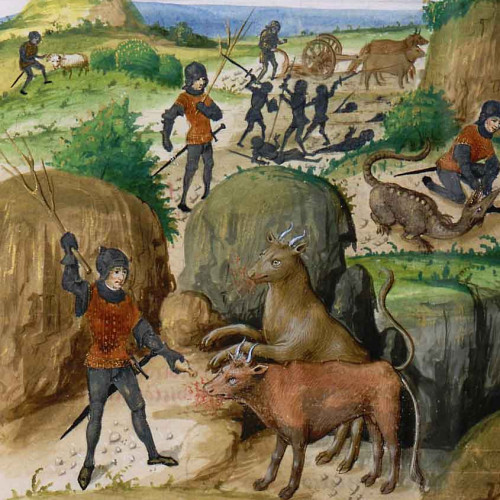

Jason et les taureaux furieux

Pour conquérir la Toison d’or, Jason doit imposer le joug aux taureaux d’Héphaïstos, le dieu du feu. Réputés indomptables, ces deux bêtes monstrueuses portent des sabots d’airain et soufflent le feu par les naseaux. Une fois les taureaux domptés, il lui faut creuser la terre d’un profond sillon et semer des dents de dragon. Prise d’une vive passion pour Jason, la fille du roi lui vient en aide contre une promesse de mariage. Petite-fille du Soleil et nièce de Circé, elle-même magicienne, Médée enduit Jason d’un baume qui le protégera du feu et du fer. Pour maîtriser les taureaux, le héros devra les prendre par les cornes.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Armoiries et devises de Philippe le Bon, entouré de Gédéon et de Jason (1451)

Le Champion des dames est un long poème de plus de vingt quatre mille vers octosyllabiques divisé en cinq livres, dont le titre indique clairement la position de l’auteur dans la querelle sur les femmes qui agita les milieux littéraires français tout au long du 15e siècle et bien au-delà. Reprenant la forme du roman allégorique utilisée dans le Roman de la Rose, mais critiquant la position violemment antiféministe développée par Jean de Meun, Martin Le Franc, un clerc normand qui fit carrière au service du duc Amédée VIII de Savoie, s’y livre à une vibrante apologie des femmes, « plus que les hommes meismement / Es ars humains inventives », exaltant leur rôle dans l’histoire et dans le développement des arts, leur fidélité en amour, leur héroïsme dans la guerre, leur contribution à la paix. C’est l’occasion pour lui de développer aux livres 2 et 4, dans la lignée de Boccace et de Christine de Pizan, toute une galerie de portraits de dames s’étant illustrées depuis les temps les plus anciens jusqu’à son époque. Mais dans cette œuvre foisonnante, Martin Le Franc ne se limite pas à ce vigoureux plaidoyer du genre féminin : fustigeant les mœurs corrompues de son temps, il délivre un message politique et se montre un ardent partisan du concile de Bâle, dont il loue le rôle pacificateur et la contribution au renouveau spirituel de l’Église, défendant au passage les thèses conciliaires sur l’Immaculée Conception. L’œuvre s’achève par le triomphe de Franc Vouloir, le champion des dames, sur leurs odieux détracteurs, Malebouche et Faux Semblant.

L’auteur avait dédié son œuvre, achevée en 1442, au duc de Bourgogne Philippe le Bon, véritable arbitre de la politique européenne. Le manuscrit de dédicace, enluminé en Savoie, est conservé à Bruxelles (KBR, ms. 9466). Malgré des protections puissantes, notamment celle de la duchesse Isabelle de Portugal, dont l’auteur souligne l’intervention dans la conclusion du traité d’Arras en 1435, l’œuvre fut mal accueillie à la cour de Bourgogne, peut-être en raison de sa liberté de ton et de ses positions trop favorables à la paix. Le manuscrit présenté ici est un deuxième exemplaire qui fut remis au duc neuf ans plus tard. Il est doté d’un cycle iconographique infiniment plus riche que le précédent : outre le majestueux frontispice, au riche décor héraldique et emblématique, figurant la remise du manuscrit au duc, soixante-sept images de formats variés illustrent les péripéties du récit et les nombreuses héroïnes célébrées dans le poème. Croqués d’un trait vif, dans une technique se rapprochant du dessin colorié, ces tableautins frappent par l’originalité de leur style et par leur intelligente interprétation du texte.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Personnage biblique, juge d’Israël, protégé de Dieu, Gédéon n’est devenu patron de l’ordre de la Toison d’or que par raccroc. Ce rôle fut en effet d’abord dévolu à Jason, puisque l’histoire des Argonautes servait de référence mythologique à l’institution de l’ordre. Mais, dès le premier chapitre, tenu à Lille en 1431, le chancelier Jean Germain fit remarquer que le choix de Jason était un mauvais choix, ce héros ayant renié sa parole envers Médée (il avait promis de l’épouser si elle l’aidait à s’emparer de la toison). Jason ne pouvait donc servir d’exemple à des chevaliers pour qui le respect de la foi jurée était le premier des devoirs. Le thème de la toison ayant déjà largement été mis sur le devant de la scène, les colliers avec leur pendentif au bélier ayant déjà été fabriqués, il fallut trouver rapidement un autre héros ayant un rapport quelconque avec une toison. Ce n’était pas facile, mais l’ingénieux Jean Germain proposa Gédéon, héros biblique de second plan dans l’histoire duquel les traditions médiévales retenaient surtout l’épisode d’un miracle concernant une toison animale : pour prouver à Gédéon incrédule qu’il l’avait choisi comme sauveur d’Israël, Dieu fit que cette toison étendue sur le sol restait sèche quand toute la terre alentour était humide et au contraire devenait mouillée quand la terre restait sèche (Juges VI, 36-40). La scolastique interprétait ce miracle comme le symbole annonciateur de la maternité virginale de Marie, par ailleurs protectrice de l’ordre.

Philippe le Bon mit de longues années à se rallier définitivement aux vues du chancelier Germain. Mais, en 1448, il commanda une somptueuse tapisserie de huit pièces consacrée à l’histoire de Gédéon. Jason revint toutefois un moment sur le devant de la scène, en 1453-1454, dans les mois qui suivirent la chute de Constantinople et lors du banquet du Faisan. Les vœux de croisade qui y furent prononcés s’harmonisaient mieux avec l’histoire de Jason qu’avec celle de Gédéon, mais ce fut de courte durée : Gédéon reprit le pas sur son rival à la fin du règne de Philippe et pendant toute la durée de celui de son fils Charles.

Provenance

Cet article provient du site Minitatures flamandes (2011).

Lien permanent

ark:/12148/mmv7rrq0ggzwc