Guillaume Jouvenel des Ursins

Guillaume Jouvenel des Ursins (1401-1472), chancelier de France

© photo RMN

© photo RMN

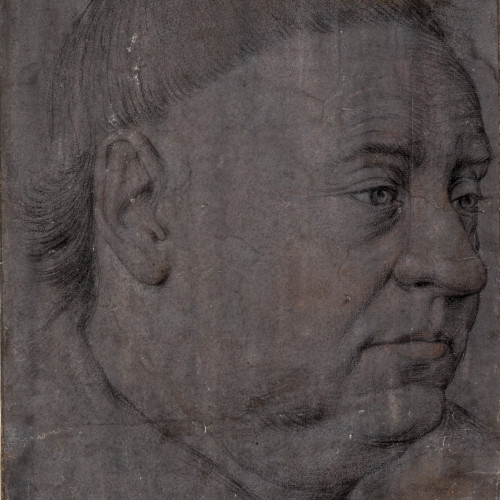

Tête de Guillaume Jouvenel des Ursins (1401-1472), chancelier de France

Il s’agit du seul dessin autographe assuré de Fouquet avec le portrait d’un légat du pape et, sans conteste, d’une étude préparatoire en vue de la grande effigie peinte du chancelier. Le dessin a été réalisé sur un papier préparé gris foncé d’une tonalité assez froide - très différente donc de ce que sera l’harmonie chaude, rouge et or, de la composition future -, qui a malheureusement subi plusieurs altérations.

Le dessin préparatoire

Le dessin utilise plusieurs pierres de couleurs, pierre noire avec des rehauts de blanc, rouge-brun et jaune-brun, sur un papier préparé gris-bleu. Très peu de traits font surgir la tête du fond. Avec une très grande économie de moyens et une grande sobriété, Fouquet fait apparaître le visage ridé, le menton flasque. La tête est placée de trois quarts, presque de profil. Le cou apparaît large et puissant. Le nez est mis en place d’un seul trait dessinant l’arrondi du nez et le creux de la narine.

Le tableau

Le portrait définitif présente Guillaume Jouvenel en donateur. On ignore la destination du tableau daté approximativement de 1460. Le tableau donne le sentiment que le dessin a été encore simplifié. La lumière frappant le côté en vue du visage intensifie ce sentiment de simplification, alors qu’un effet de contre-jour aurait contribué à contraster le modelé du visage. Passant du dessin au tableau, Fouquet passe du portrait intime à la représentation sociale, de l’individu au personnage. La mise en scène laissant voir le personnage aux trois quarts de sa hauteur, l’ampleur des épaules, les éléments du décor. tout concourt à donner au personnage sa noblesse. Le décor du fond est particulièrement significatif. Le visage se détache sur un fond noir encadré d’or, comme un tableau dans le tableau. Ce décor contribue à définir l’importance sociale du personnage et fait partie intégrante du portrait. Cette conception du portrait d’un individu comme représentant d’un groupe social ne se répandra qu’au 16e siècle. Fouquet, en cela, fait figure de précurseur.