Peinture et franc-maçonnerie

© Château de Versailles et de Trianon

Frère Philippe copiant le portrait du chancelier Étienne Pasquier

Les Vernet sont une famille de peintres célèbres. Claude Joseph Vernet (1714-1789) fut membre de la Loge Les Neuf Sœurs, son fils Antoine Charles Horace Vernet, dit Carle (1758-1836), initié à la loge Saint-Jean d’Ecosse et son petit-fils Horace Vernet (1789‑1863), peintre de la gloire militaire, fut dignitaire du Suprême Conseil de France (qui, fondé en 1804, fut l’un des organismes français chargés de gérer les hauts grades du rite écossais ancien et accepté).

© Château de Versailles et de Trianon

Le territoire temporel de la maçonnerie spéculative s’étend sur quatre siècles. Pourtant, les symboles maçonniques, par nature polysémiques, n’ont jamais été « exploités » pour annoncer graphiquement un principe maçonnique. Paradoxe en apparence seulement, car les symboles sont utiles à la réflexion et à l’action, pas à la démonstration. Il n’y a pas de peinture maçonnique car la franc-maçonnerie ne dispense pas de dogme : elle est juste un outil de perception du monde.

Bien sûr, on trouve ponctuellement une iconographie issue directement du corpus maçonnique. Elle est généralement allégorique, comme dans certaines toiles de l’initiateur du romantisme, Pierre-Paul Prud’hon (1758-1823), s’inspirant d’éléments légendaires des hauts grades maçonniques. Ou encore dans l’érection, en 1886, de La Liberté éclairant le monde, d’Auguste Bartholdi (1834-1904), plus connue sous le nom de « statue de la Liberté ». Enfin, l’iconographie hiramique est parfois subtilement suggérée, comme dans les œuvres de l’artiste contemporain Claude Faivre.

Ce sont les objets usuels de l’univers maçonnique qui ont toujours servi de supports spécifiques aux représentations symboliques. Dans un souci pédagogique et décoratif, objets appartenant aux arts de la table, médailles, tabliers, tapis de loge, etc. sont ornementés autant pour le plaisir des yeux que pour l’instruction des apprentis. Cette pratique s’est perpétuée avec Henri Tattegrain (1874-1949), graveur et peintre, ou, aujourd’hui, avec le créateur Georges Fréchin. Mais au siècle des Lumières ce sont les artisans les plus renommés qui assument cette tâche.

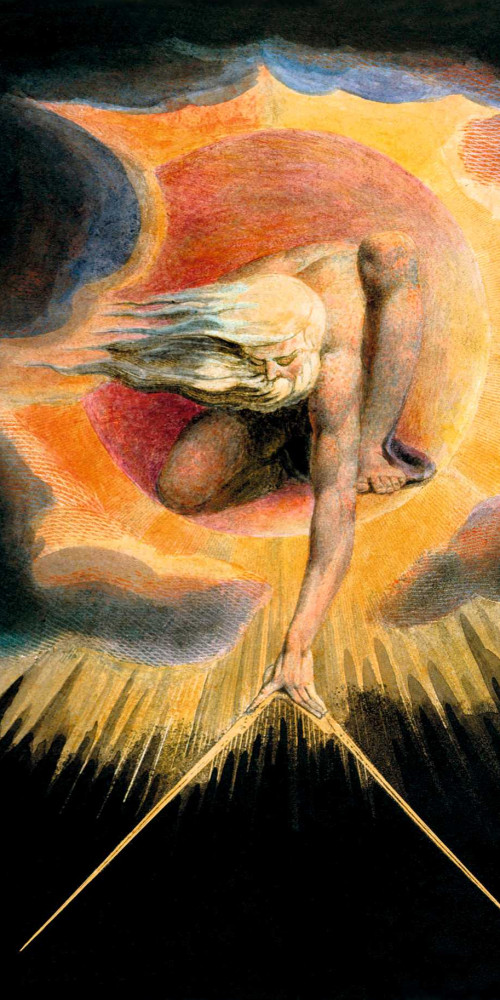

Le Dieu architecte de William Blake

Poème épique sur la Chute en douze chants, Paradise lost est un récit du péché originel et du renvoi d’Adam et Eve du paradis. Le poète anglais John Milton y aborde le thème cosmique de la révolte des anges et de le Création du monde en opposant les deux forces contraires de la destruction et de la création. Le chaos est pour lui la matière première que Dieu façonne par la double action de sa main prolongée d’un compas et du Verbe.

William Blake (1757-1827), à la double vocation de poète et d’artiste, fut fasciné par les mythes cosmiques et les prophéties. Auteurs de livres cosmogoniques (Livre d’Urizen, Mariage du Ciel et de l’Enfer) modelés sur le récit de la Genèse et sur le Paradis perdu de Milton, il inventa la technique de la « gravure enluminée » : l’illustration était portée à l’envers sur une plaque de cuivre enduite d’un vernis inattaquable par les acides ; l’artiste peignait ensuite les épreuves à l’aquarelle, donnant à chaque exemplaire son cachet propre. Dans cette gravure à l’eau-forte, on voit l’influence de Michel-Ange sur le plan artistique, tandis que le compas d’or avec lequel le Démiurge façonne le monde évoque explicitement le poème de Milton.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L’homme au compas sur le cœur

Ce portrait, peint entre 1763 et 1765, de l’auteur de L’Art de peindre et du Dictionnaire des beaux-arts, haut serviteur de la monarchie à qui une fortune considérable laissait le loisir de s’adonner aux arts, n’a pas manqué de susciter de multiples commentaires.

Plutôt que le luxe du costume, et la virtuosité de la composition, c’est la présence du compas au centre de la toile qui a inspiré les interprétations, au point que celle-ci est parfois nommée L’Homme au compas sur le cœur. Cependant, si l’appartenance de Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) à la loge des Neuf Sœurs est attestée, l’affiliation maçonnique de son modèle est purement hypothétique.

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre)

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre)

Au 18e siècle, la maçonnerie est multiple : phénomène de mode, coterie opportuniste, loges prestigieuses accueillant l’élite de la nation, elle est aussi sincère et active lorsqu’elle accompagne l’émancipation de la tutelle religieuse. Aristocratique, elle est également une formidable chambre d’écho des changements du siècle. Les peintres maçons, témoins de leur temps, en sont aussi les acteurs. Citons-en quelques-uns, proches du pouvoir, comme le philanthrope Maurice Quentin de La Tour (1704-1788), le moraliste Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), le graveur des amours bucoliques François Boucher (1703-1770) ou Hubert Robert (1733-1808), spécialisé en peinture de ruines et garde du musée du Louvre. Dans le même temps, d’autres artistes vont dénoncer les travers et les injustices de l’époque, ce que firent l’artiste anglais à l’humour très noir William Hogarth, Jean-Michel Moreau, dit « Moreau le jeune » (1741-1814), également illustrateur des ouvrages de Voltaire, ou encore le statuaire Jean-Antoine Houdon (1741-1828). Enfin, certains, tels le miniaturiste Jean-Baptiste Isabey (1767-1855) ou Jacques-Louis David (1748-1825), s’imposeront avec talent, et ce quel que soit le régime.

La liaison avec le 19e siècle, celui des soubresauts et des incertitudes politiques, s’effectue avec la saga des Vernet. Cette dynastie familiale de peintres francs-maçons s’échelonne sur trois générations : Claude-Joseph (1714-1789), peintre du roi, célèbre pour ses marines et ses ports de France ; son fils Antoine-Charles, dit « Carle » (1758-1835), prix de Rome, peintre de batailles ; et le petit-fils Horace (1789-1863), qui immortalisera le soulèvement du peuple parisien en 1848.

Paysages et monuments de Suisse et d’Italie

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Paysages et monuments de Suisse et d’Italie

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le 19e siècle voit émerger une franc-maçonnerie généralement républicaine et une suc- cession de ruptures plastiques en réaction au classicisme de l’académisme officiel. David d’Angers (1788-1856), élève de David et ami du frère Goethe, ou le méconnu Théophile Bra (1797-1863) s’inscrivent dans le romantisme français. L’impressionnisme naissant voit en Charles Devillié un artiste mineur mais un maçon éminent dans sa cité de Roanne, puisqu’elle lui consacre un musée.

Paysages et monuments de Suisse et d’Italie

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

À la fin du 19e siècle, une génération se dégage définitivement de l’académisme pictural. Rappelons le mouvement symboliste, avec deux francs-maçons belges qui sortent du lot : Félicien Rops (1833-1898), destructeur des tabous de la bienséance, et Jean Delville (1867-1953), maître du crayon, martiniste et bouddhiste. Puis l’Art nouveau éclôt, avec notamment Alfons Mucha, catholique fervent, maçon hyperactif, dont l’engagement humaniste sera brisé sous la botte nazie en 1939. Survient surtout cette incroyable révolution esthétique qu’est le cubisme, qui s’imposera, dès 1906, autour d’Apollinaire et de Picasso. Amédée Ozenfant, Juan Gris, Jacques Lipchitz sont francs-maçons au Grand Orient de France, à Paris, ville des arts. Ce mouvement est capital pour l’histoire de l’art ; il sera théorisé par Le Corbusier et Paul Dermée. Ce dernier – encore un franc-maçon belge – invente le terme « surréalisme ». On ne comptera aucun plasticien franc-maçon dans ce mouvement, seulement des poètes.

Étrangement, de grands sculpteurs comme Antoine Bourdelle, Constantin Brancusi ou Étienne Martin, pourtant passionnés de franc-maçonnerie, ne franchiront pas la porte basse. On compte encore Grant Wood (1891-1942) et Marc Chagall (1887-1985), également maçons. Mais il importe moins de citer tous les noms que de constater l’impossibilité de dresser un portrait type de l’artiste franc-maçon, tant les convictions politiques, les tensions intérieures, les rêves et les espoirs de chacun sont différents et dépendent des époques. Fred Zeller, peintre apprécié d’André Breton et grand maître du Grand Orient de France de 1971 à 1973, s’interrogeait : « L’artiste doit-il être témoin de son temps, acteur éventuellement ? ou s’enfermer dans sa tour d’ivoire et traiter l’art pour l’art ? »

L’art s’inscrit dans l’histoire, étant lui-même un fait historique, parfois une anticipation de l’historicité de la société. Les francs-maçons participent à l’histoire et s’y inscrivent aussi, en l’accompagnant, en l’interrogeant. L’art est un reflet de la société, la franc-maçonnerie en est le miroir grossissant ; tous deux offrent une grille de lecture du monde originale et complémentaire. Nécessaire.