-

Album

AlbumLa guerre au cœur de l'été

-

Article

ArticleUn été comme les autres ?

-

Article

ArticlePourquoi la guerre ?

-

Album

AlbumL'Europe en 1914

-

Article

ArticleL'Europe à la veille de la guerre

-

Article

ArticleLe Concert européen en 1914

-

Article

ArticleLa guerre inimaginable

-

Album

AlbumLa guerre à l'horizon

-

Article

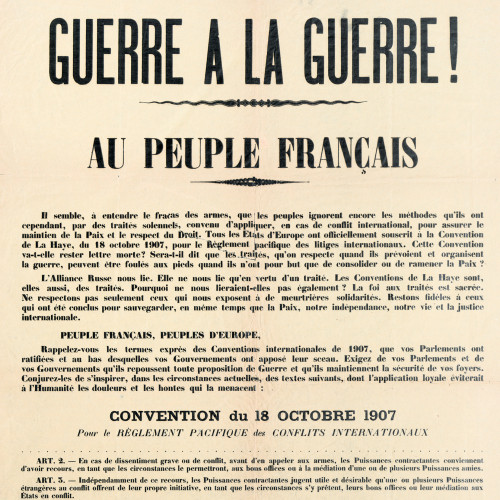

ArticleLes pacifismes avant 1914

-

Article

ArticleDe l'appel au soldat à l'appel des armes

-

Article

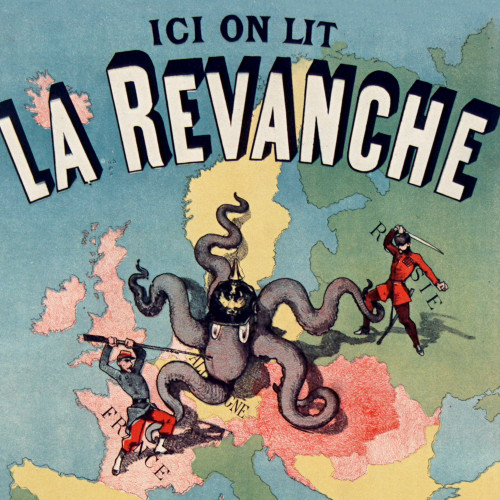

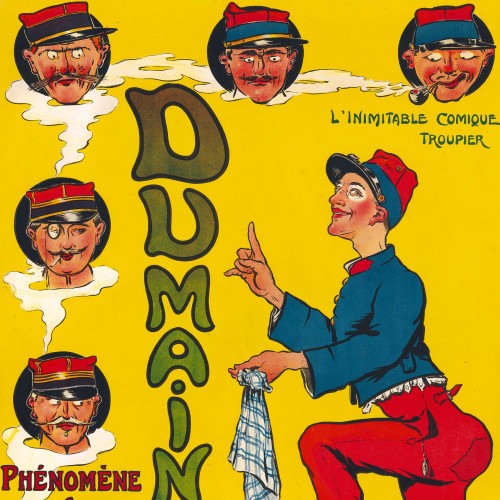

ArticleImaginaires guerriers de l'avant-1914

-

Article

ArticleMilitaires en société

-

Article

ArticleLes militaires et la décision politique

-

Article

ArticlePréparer la guerre dans les états-majors

-

Album

AlbumLe choc de la guerre

-

Article

ArticleLes réactions des populations à la mobilisation

-

Article

ArticleLe basculement dans la guerre

-

Article

ArticleGérer les morts

-

Article

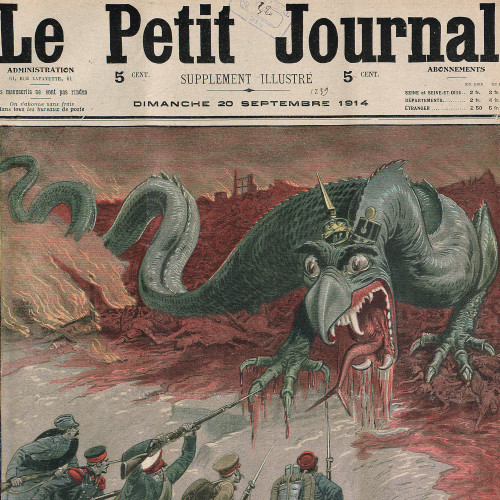

ArticleVoir et faire voir 1914

-

Article

ArticleLes « origines » et les « responsabilités » de la Grande Guerre

La guerre inimaginable

© Bibliothèque nationale de France

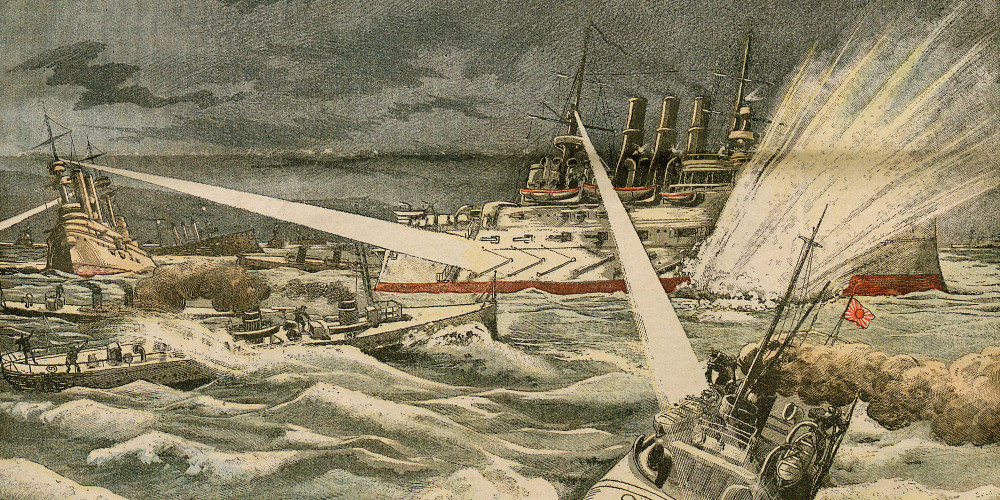

Ouverture des hostilités entre la Russie et le Japon

Le tsar de Russie Nicolas II et l’empereur du Japon Mutsuhito cherchent l’un comme l’autre à se tailler un empire colonial comme les puissances occidentales. Chacun vise la Chine.

L’empereur d’Allemagne Guillaume II encourage le tsar dans ses visées asiatiques en vue de le détacher de son alliance avec la France.

La Russie remporte la première manche en occupant la province chinoise de Mandchourie et la presqu’île de Liao Toung. Elle installe une solide garnison à Port-Arthur, à l’extrémité de la presqu’île. Mais l’Angleterre du roi Édouard VII s’irrite de cet expansionnisme... Elle avise le Japon qu’elle n’interviendra pas si celui-ci venait à attaquer la Russie ! C’est ainsi que Port-Arthur est attaqué sans déclaration de guerre préalable dans la nuit du 7 au 8 février 1904.

La flotte japonaise coule dans la rade de Port Arthur 7 navires russes tandis que 8 000 soldats japonais débarquent en Corée et marchent vers Séoul. Le 2 janvier 1905, la garnison russe de Port-Arthur capitule.

Après la bataille de Moukden, l’armée du tsar doit abandonner la Mandchourie.

© Bibliothèque nationale de France

Les paradigmes de l'incompréhension

Les attachés militaires des puissances européennes observant les lignes de défense de Çatalca

Saisissante image de colloque militaire, moins de deux ans avant la grande guerre : les attachés britannique, russe, allemand, italien, français et autrichien observent les tranchées turques qui vont arrêter l’offensive bulgare vers Constantinople.

Reproduction avec l’aimable autorisation de L’illustration © L’Illustration

Reproduction avec l’aimable autorisation de L’illustration © L’Illustration

Qui dit « paradigme » dit « imaginaire » et même « modèle ». Les présupposés intellectuels, les valeurs sociales, les logiques politico-institutionnelles et le poids du passé forment des moules dans lesquels coule l’expérience du présent pour en livrer des projections de l’avenir. Quand le futur ne diverge que lentement du présent, les ajustements se font de façon progressive. Tel ne fut pas le cas en août 1914. Ces vastes armées qui se lancent en invasions mutuelles à l’ouest, à l’est et en Serbie dans une saignée imprévue, et qui découvrent une guerre de siège au niveau d’un continent, changent la donne. L’automne 1914 marque le moment où la guerre à l’échelle de l’homme du 19e siècle bascule dans la guerre à l’échelle de la machine du 20e siècle.

C’est à l’aune de cette rupture que l’on peut comprendre les appréciations à la fois justes et erronées que font les contemporains au sujet des « petites » guerres qui annoncent – et cachent – la « grande ». Car les paradigmes s’inscrivent dans la continuité – c’est-à-dire, ici, dans la continuité d’un passé dominé par l’époque révolutionnaire puis napoléonienne et par les guerres de l’unification italienne et allemande du milieu du 19e siècle. Les paradigmes de la guerre sont formés aussi par un présent conçu en fonction de ce passé, dans lequel le service militaire universel, rendu possible par la politisation des masses à la suite de la Révolution française, permet d’envisager la nation (ou l’empire) en armes et par conséquent des armées composées de millions d’hommes.

Le commandant Marchand et le Dedjaz Thessama

Après Fachoda, la mission Marchand traverse l’Abyssinie, encore indépendante. Thessama, seigneur provincial et chef militaire éthiopien, avait été l’allié objectif des Français pour tenter de contrer la pénétration britannique dans le Haut-Nil.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

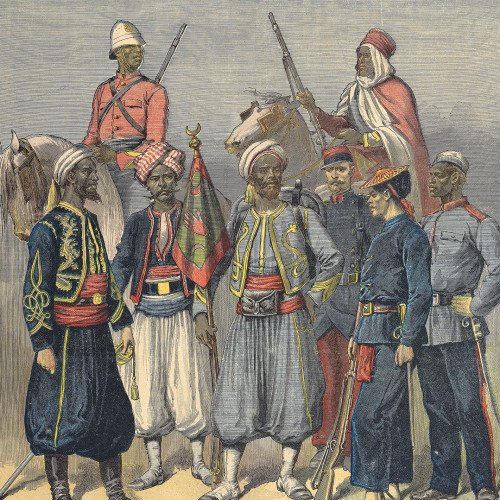

L’armée coloniale

Les conflits coloniaux forment, sur la période 1870-1914, une expérience concrète essentielle de guerre pour les puissances européennes : ils favorisent l’idée d’engagements militaires à la fois très localisés et de courte durée.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les conflits coloniaux, il est vrai, sont pensés dans un autre registre, celui de soldats professionnels qui s’opposent à des « indigènes » largement dépossédés des moyens de résister. Toutefois, même l’armée britannique, dont les campagnes coloniales sont la vocation, envisage une guerre « continentale », thème récurrent dans son histoire. Par ailleurs, les conflits coloniaux renforcent l’idée dominante de la bataille qui est imaginée (sauf en cas de villes ou de forts assiégés) comme un affrontement court et décisif.

Mitrailleuse MG 08, avec affût, Allemagne

La mitrailleuse est une arme à feu dont la cadence de tir (en rafale) permet de faucher une charge de cavalerie ou un assaut d’infanterie à une portée pratique d’environ 600 m. Les premiers prototypes européens (à partir de 1851) ou américains (guerre de Sécession) transforment des pièces d’artillerie.

Ces armes pesantes imposent, pour les déplacer, un attelage de chevaux. Hiram Maxim (1840-1916), inventeur américain, brevette en 1884 la première mitrailleuse transportable par deux ou trois hommes et tirant, en mode automatique, la même munition que le fusil d’infanterie. Ce nouveau type, très efficace, largement diffusé et perfectionné, est à la base de presque toutes les mitrailleuses de la Grande Guerre.

En Allemagne, les mitrailleuses Maxim sont introduites dans les Dragons de la Garde du Kaiser dès 1888. En 1890, après mise en concurrence avec d’autres modèles, la Maxim est retenue pour l’armée allemande, avec la MG 08 (Maschinengewehr 1908).

L’armée russe, qui a employé la Vickers-Maxim britannique durant la guerre russo-japonaise, met au point sa propre version du système Maxim : la PM 1905 (Pulemet Maxima Obrazets) puis la PM 1910. La mitrailleuse autrichienne, due à l’Allemand Andreas Wilhelm Schwarzlose, en 1905, est mise à l’essai en 1907, et perfectionnée jusqu’en 1912 (problème d’ouverture de la culasse).

La France, contrairement aux autres puissances, ne choisit pas un système de refroidissement à eau, mais à air, avec le modèle 1905 de l’arsenal de Puteaux. Son défaut demeure l’échauffement de la bouche : d’où usure, évasement et perte de précision. La manufacture d’armes de Saint-Étienne apporte des améliorations (mécanisme à emprunt de gaz) et la Saint-Étienne modèle 1907 est mise en service à partir de 1909. Trop vulnérable à la poussière et la boue, il faut assez vite la remplacer après 1914.

Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, photo Bertrand Huet

Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, photo Bertrand Huet

Mitrailleuse Schwarzlose modèle 1907/12, Autriche-Hongrie

La mitrailleuse est une arme à feu dont la cadence de tir (en rafale) permet de faucher une charge de cavalerie ou un assaut d’infanterie à une portée pratique d’environ 600 m. Les premiers prototypes européens (à partir de 1851) ou américains (guerre de Sécession) transforment des pièces d’artillerie.

Ces armes pesantes imposent, pour les déplacer, un attelage de chevaux. Hiram Maxim (1840-1916), inventeur américain, brevette en 1884 la première mitrailleuse transportable par deux ou trois hommes et tirant, en mode automatique, la même munition que le fusil d’infanterie. Ce nouveau type, très efficace, largement diffusé et perfectionné, est à la base de presque toutes les mitrailleuses de la Grande Guerre.

En Allemagne, les mitrailleuses Maxim sont introduites dans les Dragons de la Garde du Kaiser dès 1888. En 1890, après mise en concurrence avec d’autres modèles, la Maxim est retenue pour l’armée allemande, avec la MG 08 (Maschinengewehr 1908).

L’armée russe, qui a employé la Vickers-Maxim britannique durant la guerre russo-japonaise, met au point sa propre version du système Maxim : la PM 1905 (Pulemet Maxima Obrazets) puis la PM 1910. La mitrailleuse autrichienne, due à l’Allemand Andreas Wilhelm Schwarzlose, en 1905, est mise à l’essai en 1907, et perfectionnée jusqu’en 1912 (problème d’ouverture de la culasse).

La France, contrairement aux autres puissances, ne choisit pas un système de refroidissement à eau, mais à air, avec le modèle 1905 de l’arsenal de Puteaux. Son défaut demeure l’échauffement de la bouche : d’où usure, évasement et perte de précision. La manufacture d’armes de Saint-Étienne apporte des améliorations (mécanisme à emprunt de gaz) et la Saint-Étienne modèle 1907 est mise en service à partir de 1909. Trop vulnérable à la poussière et la boue, il faut assez vite la remplacer après 1914.

Musée de l’Armée, Paris – Dist. Rmn-Grand Palais, Émilie Cambier

Musée de l’Armée, Paris – Dist. Rmn-Grand Palais, Émilie Cambier

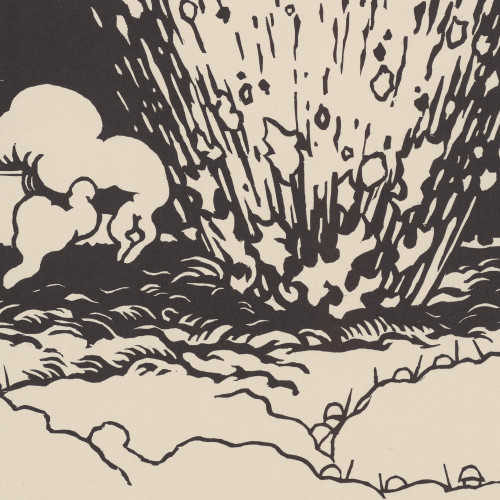

L’industrialisation de la technologie militaire perturbe ce paradigme. On constate que l’obus à explosif puissant, la mitrailleuse et les fusils à répétition rendent plus difficile l’assaut mené par l’infanterie, moment culminant de la bataille. On débat la thèse du front devenu « inviolable ». Mais on cherche des remèdes sans admettre la possibilité que l’avantage militaire puisse pencher de manière décisive vers la défensive. On insiste sur les qualités psychologiques des soldats et sur la valeur du commandement pour remporter la victoire. Le paradigme de la guerre offensive est même renforcé par le fait que les fortifications traditionnelles sont devenues obsolescentes en raison de cette intensification du feu.

Danrit, un grand nom de la littérature populaire

Député de la Meurthe-et-Moselle, le lieutenant-colonel Driant, qui utilise comme pseudonyme « capitaine Danrit », est à la fin du 19e siècle un écrivain très remarqué. Ses livres sont extrêmement populaires et figurent souvent dans les listes des cadeaux offerts aux écoliers lors des remises de prix. Dans La Guerre de demain, publiée à partir de 1888, le colonel Driant avait très finement discerné ce que pourrait être une guerre moderne. Dans le fort de Liouville, près de Verdun, où il les suppose assiégés, ses héros utilisent les procédés d’attaque et de défense qui seront utilisés pendant la Première Guerre mondiale : ils creusent des tranchées, plantent des piquets et tendent des fils de fer barbelés. « Des piquets de 30 à 40 centimètres sont enfoncés en terre en quinconce, à 7 mètres les uns des autres, et les fils de fer qui se croisent à leur sommet forment une toile invisible où l’assaillant vient s’abattre sans l’avoir soupçonnée » (L’Ouest-Éclair, édition du 19 mars 1916). La Guerre de demain fait aussi état d’obus-torpille de 80 à 100 kg, de grenades à main, de canons lourds pour réduire les forteresses, d’éventuels transbordements intensifs, de projectiles asphyxiants, du rôle décisif de l’artillerie lourde et des mitrailleuses. Le 14 août 1914, alors qu’il a 59 ans et est donc dégagé de toute obligation militaire, il obtient le commandement des 56e et 59e bataillons de chasseurs. Il tombe au Bois des Caures, le 22 février 1916, au début de la bataille de Verdun.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

À ce paradigme d’ordre militaire s’en ajoutent d’autres, d’ordre politique et culturel. Il y a ceux qui prônent la nécessité de la guerre pour des raisons idéologiques ou culturelles. Des darwiniens sociaux la considèrent souvent (mais pas toujours) comme la mesure de l’évolution humaine dans un monde fait de luttes inévitables. Dans cette perspective, la guerre est un besoin vital pour nations, peuples et races. Le nationalisme culturel et politique fait l’éloge de la guerre pour des raisons similaires. Aux bellicistes s’opposent les « pacifistes », qui dénoncent la guerre comme dysfonctionnelle. Parmi eux se trouvent à peu près les seuls (tel Ivan Bloch, conseiller du tsar Nicolas II, connu en France sous le nom de Jean de Bloch) qui prédisent les réalités d’une guerre européenne future, avec des armées massives enlisées dans une spirale de destruction qui risquerait de détruire les sociétés impliquées. En fait, l’ombre d’une telle guerre hante aussi les états-majors et les gouvernements mais les incite à imaginer un conflit court et décisif comme le seul possible. Sinon, la guerre perdrait de son utilité politique. Car il est accepté que la guerre reste un outil dont on est en droit de se servir pour défendre la souveraineté – et la « survie » – de la nation ou de l’empire. Même pacifistes et socialistes sont souvent d’accord que la guerre, en cas d’autodéfense légitime, serait justifiée.

Les guerres avant la guerre

Les guerres qui s’échelonnent sur les quinze ans avant 1914 sont interprétées en fonction de ces paradigmes. Les grandes puissances envoient des militaires pour scruter les opérations de près. Des journalistes en tiennent informé le public national et international. Pour certains pays – Grande-Bretagne, Russie, Japon, Italie, Turquie ottomane, les nations balkaniques – il s’agit de choses vécues, ainsi que pour l’Italie lors de sa guerre contre la Turquie ottomane en Libye en 1911-1912.

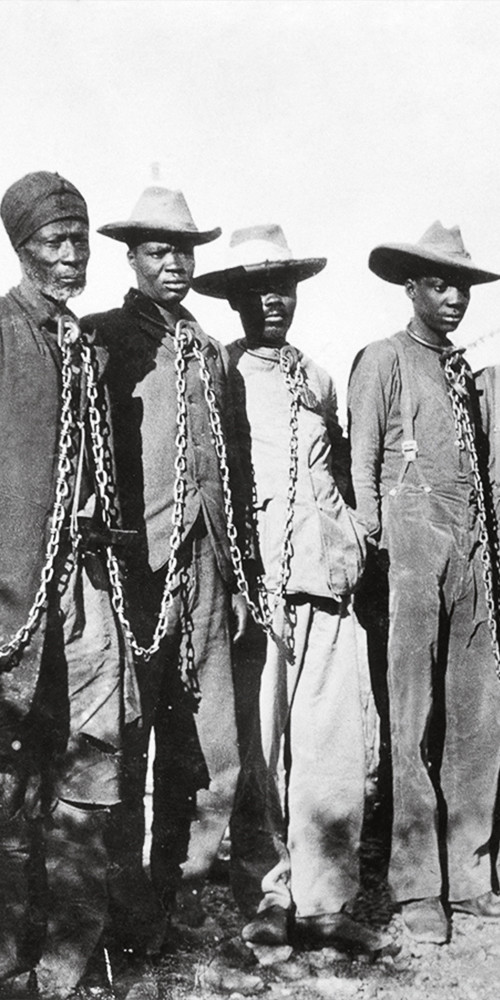

Prisonniers hereros, Namibie

Les massacres commis contre les Hereros passèrent inaperçus dans l’opinion mondiale, contrairement aux exactions contre les Boers.

Ullstein Bild

Ullstein Bild

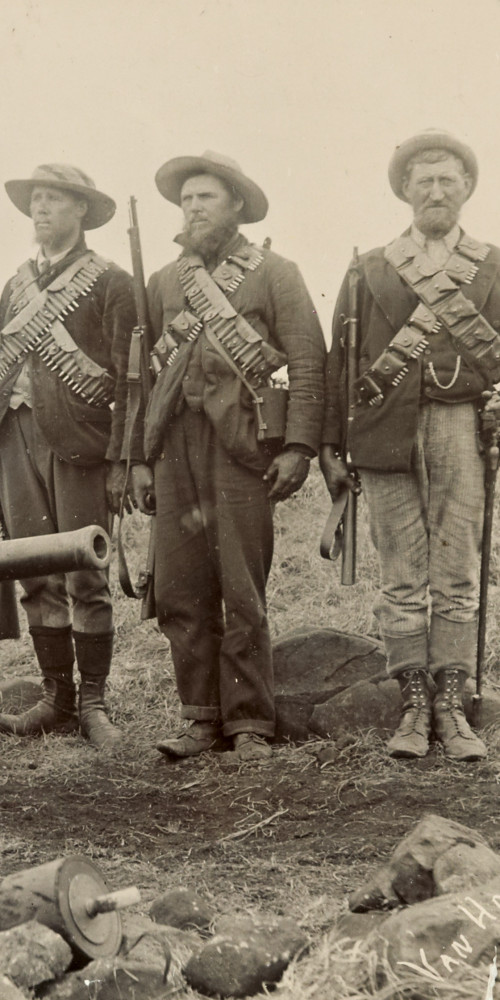

Commando et artillerie du général boer Cronje pendant le siège de Mafeking

Les massacres commis contre les Hereros passèrent inaperçus dans l’opinion mondiale, contrairement aux exactions contre les Boers. Mais nul ne pouvait imaginer que de telles atrocités « exotiques » puissent se produire sur le continent européen.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Tout d’abord on comprend que la politisation des masses et les communications modernes font de la guerre un test pour nations et empires, et que le « moral » (tant civil que militaire) en devient un facteur opérant. En Afrique du Sud, les Britanniques découvrent que les Boers, d’origine hollandaise, qu’ils avaient assimilés aux peuples indigènes quant à leur capacité guerrière, sont tout le contraire. Le siège de sujets britanniques à Mafeking provoque une réelle angoisse qui trouve son pendant dans la liesse populaire de Londres quand la ville est libérée en mai 1900 (mafficking devient un néologisme pour un patriotisme délirant). En Mandchourie, les Européens observent à leur grande surprise un Japon tout moderne qui lance une « nation en armes » orientale contre une Russie impériale où la légitimité dynastique est tout sauf garantie, et où l’enlisement dans la guerre contribuera à la révolution de 1905. Mais c’est surtout la première guerre balkanique qui semble annoncer la mobilisation des nations pour la guerre. La presse internationale publie des images de foules agitées et de réservistes en train de quitter enfants et femmes, à Sofia comme à Constantinople (femmes en burqa dans le dernier cas), avant de prendre le train pour le front. Le conflit, il est vrai, porte un double visage – de croisade chrétienne et de lutte nationale – mais c’est le dernier qui prévaut.

Cependant, une fois les opérations engagées, elles livrent, tel un laboratoire, des résultats souvent surprenants et qui se prêtent à diverses interprétations. En Afrique du Sud, les Britanniques rencontrent des forces régulières bien équipées en fusils Mauser et en artillerie de campagne française grâce aux richesses en or de la République du Transvaal – richesses qui ont eu toutes leur part dans les causes du conflit. Contre cette puissance du feu livrée par un ennemi qui se cache dans des tranchées, les Britanniques essuient un échec sanglant à Magersfontein, en décembre 1899, en essayant de prendre par assaut sur une ligne étendue une crête bien défendue. Des tranchées empêchent aussi la libération de villes assiégées. Néanmoins, cette phase de la guerre se termine par l’occupation britannique de l’État libre d’Orange grâce à une supériorité numérique écrasante et à l’adoption de pratiques nouvelles telles que l’attaque en « bonds » (en se cachant par terre) ou le port généralisé du « khaki ». Mais ce que combattants britanniques comme observateurs européens en retiennent, c’est la mort à distance dans un veldt en apparence vide et le besoin, par conséquent, de se protéger.

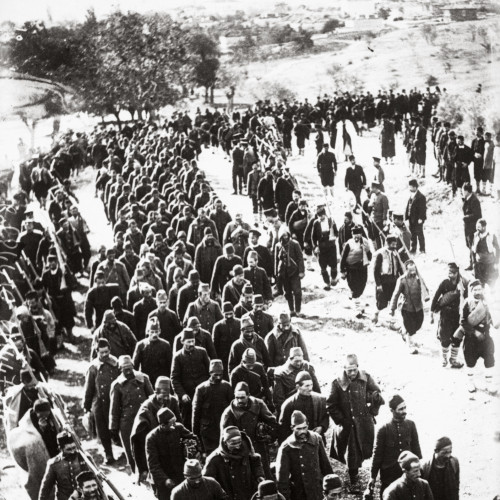

Turcs prisonniers des bulgares à Zagora

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La guerre russo-japonaise tourne autour d’un siège livré à Port-Arthur, base russe en Mandchourie, par des forces terrestres et navales japonaises. Malgré des forces bien plus importantes, l’on retrouve en plus grand le même phénomène de la défense renforcée grâce à des tranchées étendues et de la difficulté pour l’infanterie de monter à l’assaut contre mitrailleuses, artillerie de campagne et artillerie lourde. En l’occurrence, il s’agit de soldats japonais qui se lancent sur les positions défensives russes. Mais pour les mêmes raisons, l’armée russe qui essaie de lever le siège de Port-Arthur est tenue à distance de la ville, qui est obligée de se rendre. En février 1905, Russes et Japonais se battent pendant trois semaines sur un front de 80 kilomètres à Moukden, les uns comme les autres protégés par des tranchées, avant que les Russes ne se retirent. Leur défaite n’est pas décisive et des leçons en sont tirées dans tous les sens.

Balkans, soldats autour d’un canon, une grosse pièce d’artillerie

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Guerre des Balkans, prise d’Andrinople : soldats bulgares courant à l’assaut au milieu d’un champ

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

On note les difficultés de l’attaque et les pertes élevées subies par l’infanterie, mais on espère qu’avec un emploi efficace de l’artillerie de campagne, on y arrivera. On loue surtout l’« élan » des soldats japonais. Qu’en serait-il dans une guerre future avec des troupes françaises (ou allemandes) encore plus nourries d’ardeur patriotique ?

De même en octobre-novembre 1912, l’avancée fulgurante de l’armée bulgare en Thrace, théâtre principal de la première guerre balkanique, semble prête à emporter l’armée ottomane avant que cette dernière ne s’enterre dans une ligne de tranchées à Tchataldja, devant Constantinople, ligne qui ne bouge plus. Un journaliste français note son étonnement de voir « cette infanterie [bulgare] se plaquer si vite sur le sol, en face d’une lisière de bois, au-delà de laquelle s’entrevoyaient les zigzags des tranchées turques. Hier, j’étais encore plus surpris de voir ces troupes exactement au même point depuis trente heures que la bataille était engagée ».

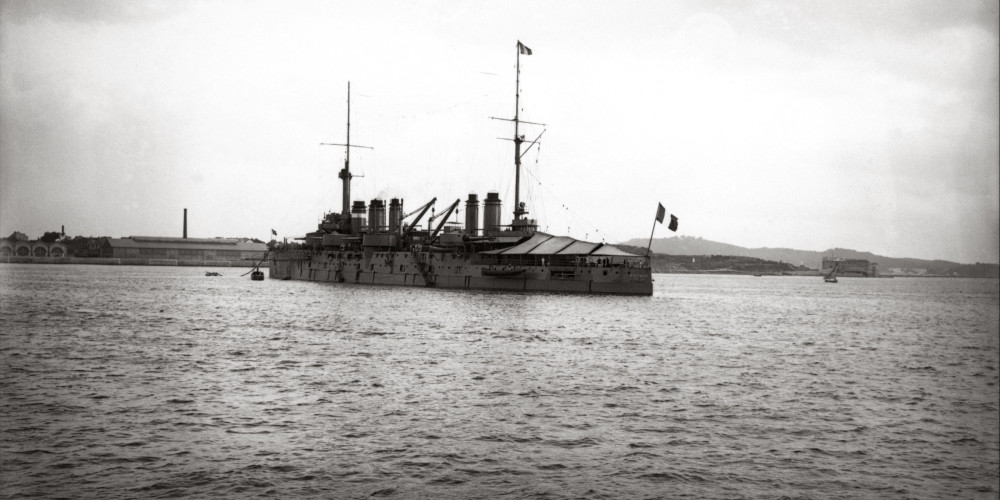

Le Voltaire

Mis en service en 1911, le cuirassé Le Voltaire participe à la Première Guerre mondiale. Il est remis à neuf entre mai et octobre 1918. Le 10 octobre, le Voltaire est torpillé à deux reprises par le U-boote allemand UB-48 au large de l’île grecque de Milos. Il sera ensuite modernisé afin d’améliorer sa protection contre les sous-marins.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

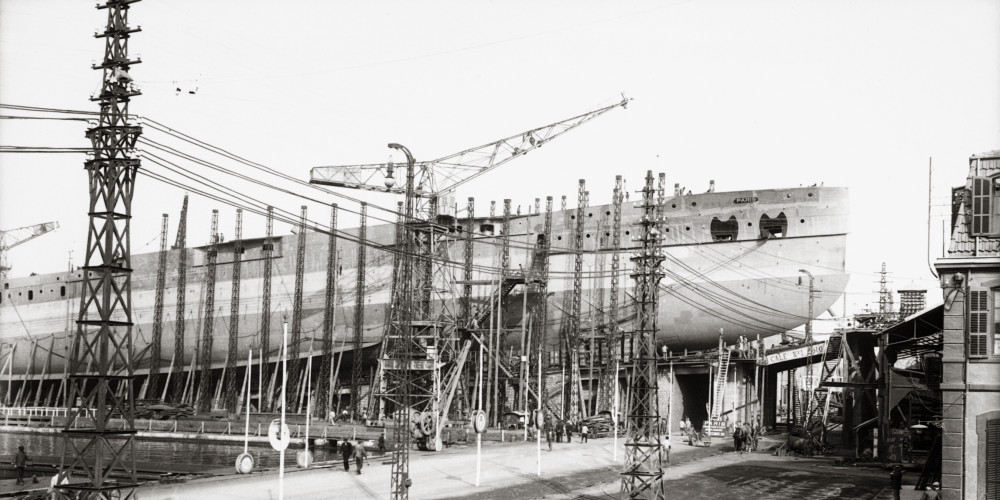

Le Paris

Le Paris est un cuirassé lancé en 1912 pour la marine française. Il est achevé avant le début de la Première Guerre mondiale dans le cadre du programme de construction navale de 1911. Lors de ce conflit il est affecté en Méditerranée, passant la plus grande partie de l’année 1914 à fournir un appui feu à l’armée du Monténégro.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Toutefois, malgré l’impossibilité de prendre la capitale ottomane, l’offensive bulgare avait enlevé la plus grande partie de la Thrace et obligé la Turquie, sous la pression des grandes puissances, à céder le plus gros de ce qui lui restait comme territoires en Europe.

En parallèle avec la guerre terrestre, la guerre maritime livre ses propres leçons, tout aussi ambiguës. La capacité de la Grande-Bretagne à fournir un effort de guerre à 10 000 kilomètres de distance de l’Afrique du Sud, en mettant l’empire à contribution, anticipe l’effort de l’Entente en 1914-1918. Mais le sort de la flotte russe à Tsushima en mai 1905, quand au bout d’un voyage de 33 000 kilomètres elle est détruite par la flotte japonaise dont l’artillerie est nettement supérieure, signale tout le danger inhérent à la recherche d’une victoire décisive, car cette catastrophe navale oblige l’Empire russe à demander la paix. Par ailleurs, la première guerre balkanique suggère la vulnérabilité de navires de guerre classiques aux mines et aux torpilles. Rien de cela n’empêchera l’Allemagne de rivaliser avec la Grande-Bretagne dans la construction frénétique de cuirassés lourds entre 1906 et 1912. Les mines comme les sous-marins sont conçus pour un rôle défensif, même si l’amirauté britannique se rend compte qu’un blocus naval dans une guerre future sera forcément monté à distance des côtes ennemies à cause de ces engins.

Balkans, exil de civils montant à bord d’un train surchargé

Les Turcs conquièrent du 11e au 16e siècle d’immenses territoires dont les contours correspondent à peu près à ceux de l’ancien Empire romain d’Orient. En Europe, l’expansion turque a acquis à l’Empire ottoman tout le sud-est du continent de la mer Adriatique jusqu’aux bouches du Danube et la mer Noire. À partir du début du 19e siècle, on appelle cette région les Balkans du nom de la chaîne de montagnes qui la traverse.

Les peuples des Balkans sont majoritairement chrétiens et acceptent mal le joug turc. La montée de l’idée nationale à la faveur de la Révolution française a contribué à convaincre ces peuples de se débarrasser du joug turc. La Grèce est la première en 1830 à conquérir son indépendance (sur un territoire réduit qui ne comporte ni la Crète, ni la Grèce du nord). La Serbie, la Roumanie et la Bulgarie la suivent et sont reconnues comme des États indépendants au congrès de Berlin de 1878.

Mais les Balkans recouvrent une géographie ethnique et religieuse d’une complexité inextricable. Les Slaves y sont nombreux, mais une part importante des populations balkaniques appartient à d’autres groupes ethniques. La grande majorité des habitants sont chrétiens, mais les Croates et les Slovènes sont catholiques, tandis que les Serbes, les Grecs, les Bulgares et les Roumains sont orthodoxes. Par ailleurs, les Albanais et une bonne partie des Bosniaques se sont convertis à l’islam.

Chaque conflit se nourrit de ces antagonismes et pousse les populations civiles à l’exil.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Balkans, exil de civils sur les routes, chariots tirés par des bœufs avec dessus des familles et leurs affaires

Après la guerre russo-turque de 1877-1878, la Russie impose un traité léonin à la Turquie à San Stephano. Par ce traité, la Russie pouvait espérer un accès à la mer Égée et à la mer Adriatique. Les grandes puissances s’y opposent et une conférence multilatérale se réunit à Berlin pour rectifier ce traité. Le congrès de Berlin de 1878 refuse le projet de « Grande Bulgarie » et rétablit la domination ottomane sur la Macédoine, laquelle est ensuite en proie à une agitation constante. En échange de son appui à l’empire ottoman, l’Angleterre reçoit de celui-ci l’île de Chypre. L’Autriche-Hongrie obtient le droit d’occuper la Bosnie-Herzégovine (demeurée nominalement ottomane) durant trente ans (1878-1908) et d’entretenir des garnisons à la frontière entre la Serbie et le Monténégro.

En octobre 1912, la Bulgarie, la Serbie, la Grèce et le Monténégro déclarent la guerre à l’empire ottoman et remportent la victoire. Le 3 décembre 1912, l’empire demande l’armistice, mais les hostilités reprennent brièvement au printemps 1913.

L’hégémonie turque en Macédoine s’achève avec ce conflit.

Mais l’alliance des vainqueurs cesse avec la fin de cette première guerre balkanique. Une seconde guerre balkanique oppose la Bulgarie à une coalition formée de la Serbie, de la Grèce, de la Roumanie et de la Turquie. Le 30 juillet 1913, la Bulgarie, vaincue, dépose les armes.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Enfin, les conflits d’avant 1914 révèlent sous des angles nouveaux une autre dimension de la guerre – celle des rapports entre soldats et civils. Depuis la Révolution française la guérilla traditionnelle s’était muée potentiellement en lutte idéologique (nationale, révolutionnaire, contrerévolutionnaire) à l’égard des armées régulières, appelant de la part de celles-ci une violence réciproque. Cette violence potentielle faisait du droit (ou non) des civils à résister à une invasion un enjeu majeur lors des deux congrès sur la paix tenus à La Haye en 1899 et 1907. Bien distinguer combattants de non-combattants, et statuer sur leurs droits réciproques, était une aspiration de tous ceux qui pensaient qu’une guerre entre puissances « civilisées » devait, et pouvait, être conduite de manière civilisée.

À deux reprises, pourtant, l’opinion fut choquée par la violence de militaires contre des civils. D’abord, l’armée britannique, aux prises avec une prolongation du conflit en Afrique du Sud par des forces irrégulières boers dans le Transvaal, établit des « camps de concentration » (déjà expérimentés par l’armée espagnole à Cuba) afin de couper la guérilla de sa base civile. Les mauvaises conditions de vie des civils dans les camps provoquent un tollé aussi bien en Grande-Bretagne que dans le monde.

Guerre des Balkans (retraite des soldats turcs)

Les Turcs conquièrent du 11e au 16e siècle d’immenses territoires dont les contours correspondent à peu près à ceux de l’ancien Empire romain d’Orient. En Europe, l’expansion turque a acquis à l’Empire ottoman tout le sud-est du continent de la mer Adriatique jusqu’aux bouches du Danube et la mer Noire. À partir du début du 19e siècle, on appelle cette région les Balkans du nom de la chaîne de montagnes qui la traverse.

Les peuples des Balkans sont majoritairement chrétiens et acceptent mal le joug turc. La montée de l’idée nationale à la faveur de la Révolution française a contribué à convaincre ces peuples de se débarrasser du joug turc. La Grèce est la première en 1830 à conquérir son indépendance (sur un territoire réduit qui ne comporte ni la Crète, ni la Grèce du nord). La Serbie, la Roumanie et la Bulgarie la suivent et sont reconnues comme des États indépendants au congrès de Berlin de 1878.

Mais les Balkans recouvrent une géographie ethnique et religieuse d’une complexité inextricable. Les Slaves y sont nombreux, mais une part importante des populations balkaniques appartient à d’autres groupes ethniques. La grande majorité des habitants sont chrétiens, mais les Croates et les Slovènes sont catholiques, tandis que les Serbes, les Grecs, les Bulgares et les Roumains sont orthodoxes. Par ailleurs, les Albanais et une bonne partie des Bosniaques se sont convertis à l’islam.

Chaque conflit se nourrit de ces antagonismes et pousse les populations civiles à l’exil.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Ensuite, la deuxième guerre des Balkans, en juillet 1913, prend la forme d’un règlement de comptes entre les anciens alliés de la Ligue balkanique, épisode qui voit non seulement la Bulgarie privée du gros de ses gains en Macédoine au bénéfice de la Grèce et de la Serbie, mais aussi une explosion de violence interethnique. Parmi les pires « atrocités » figurent les massacres de communautés grecques par des soldats bulgares. Mais un rapport international publié en 1914, au moment même où la guerre européenne éclate, conclut que la violence contre les civils avait été générale dans une guerre qui fut « la pire de toutes, guerre de religion, guerre de représailles, guerre de races, guerre de peuple à peuple, d’homme à homme, de frère à frère. C’est à qui, maintenant, va s’acharner à exproprier et à “dénationaliser” son voisin. »

Au regard de la Grande Guerre

En Mandchourie, les Russes donnent l’assaut à la montagne de l’Arbre-Isolé

Le tsar de Russie Nicolas II et l’empereur du Japon Mutsuhito cherchent l’un comme l’autre à se tailler un empire colonial comme les puissances occidentales. Chacun vise la Chine.

L’empereur d’Allemagne Guillaume II encourage le tsar dans ses visées asiatiques en vue de le détacher de son alliance avec la France.

La Russie remporte la première manche en occupant la province chinoise de Mandchourie et la presqu’île de Liao Toung. Elle installe une solide garnison à Port-Arthur, à l’extrémité de la presqu’île. Mais l’Angleterre du roi Édouard VII s’irrite de cet expansionnisme... Elle avise le Japon qu’elle n’interviendra pas si celui-ci venait à attaquer la Russie ! C’est ainsi que Port-Arthur est attaqué sans déclaration de guerre préalable dans la nuit du 7 au 8 février 1904.

La flotte japonaise coule dans la rade de Port Arthur 7 navires russes tandis que 8. 000 soldats japonais débarquent en Corée et marchent vers Séoul. Le 2 janvier 1905, la garnison russe de Port-Arthur capitule. Après la bataille de Moukden, l’armée du tsar doit abandonner la Mandchourie.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

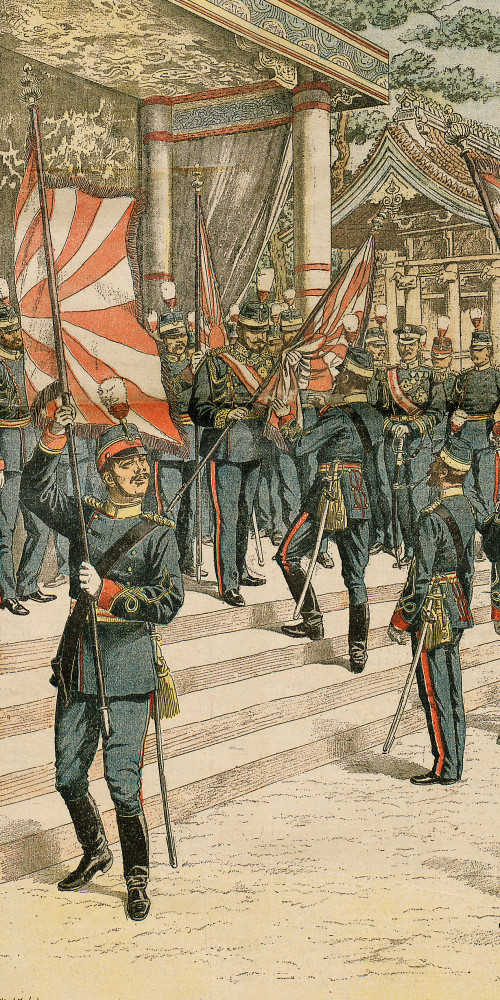

L’empereur du Japon remettant le drapeau à ses troupes

Le tsar de Russie Nicolas II et l’empereur du Japon Mutsuhito cherchent l’un comme l’autre à se tailler un empire colonial comme les puissances occidentales. Chacun vise la Chine.

L’empereur d’Allemagne Guillaume II encourage le tsar dans ses visées asiatiques en vue de le détacher de son alliance avec la France.

La Russie remporte la première manche en occupant la province chinoise de Mandchourie et la presqu’île de Liao Toung. Elle installe une solide garnison à Port-Arthur, à l’extrémité de la presqu’île. Mais l’Angleterre du roi Édouard VII s’irrite de cet expansionnisme... Elle avise le Japon qu’elle n’interviendra pas si celui-ci venait à attaquer la Russie ! C’est ainsi que Port-Arthur est attaqué sans déclaration de guerre préalable dans la nuit du 7 au 8 février 1904.

La flotte japonaise coule dans la rade de Port Arthur 7 navires russes tandis que 8. 000 soldats japonais débarquent en Corée et marchent vers Séoul. Le 2 janvier 1905, la garnison russe de Port-Arthur capitule.

Après la bataille de Moukden, l’armée du tsar doit abandonner la Mandchourie.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

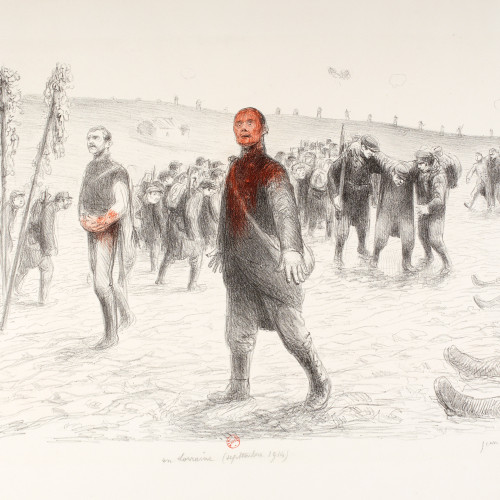

Les premières expériences de guerre en 1914 sont marquées par les conflits qui ont précédé – en deux sens : les leçons apprises et celles qui ont été oubliées. Comme autant de répétitions partielles, ces guerres prémonitoires avaient expérimenté une guerre générale mais en renforçant les paradigmes existants. Mobilisations générales, départ de réservistes, offensives fulminantes, peur (et réalité) d’une guérilla populaire, atrocités commises contre les civils, tout cela correspond aux leçons et aux images retenues des guerres menées en Afrique du Sud, en Mandchourie et dans les Balkans.

Non moins visibles dans ces conflits, pourtant, sont les signes précurseurs de nouvelles formes de guerre. Mais leur signification est cachée parce qu’ils troublent par trop les paradigmes en vigueur. Ainsi, les pertes élevées résultant de la guerre de mouvement, l’obligation de creuser des tranchées afin de se protéger, l’extrême difficulté pour l’infanterie d’aborder les positions ennemies sous la pluie du feu, l’enlisement dans une nouvelle forme de guerre de siège – tout cela est vu ou pas, minimisé et finalement écarté. De même, la bataille navale de Tsushima montre l’efficacité des cuirassés lourds japonais. Si la vulnérabilité des bâtiments de guerre à des torpilles est bien constatée, on ne commence à combiner celles-ci avec la mobilité du sous-marin que pendant la première guerre balkanique. Le terrible risque que comporte une nouvelle bataille de Trafalgar – tout comme l’impossibilité absolue d’une nouvelle bataille de Waterloo – sont des réalités cachées sous l’horizon d’un proche avenir.

Les japonais accordent les honneurs de la guerre au général Stoessel et aux héroïques défenseurs de Port-Arthur

Le tsar de Russie Nicolas II et l’empereur du Japon Mutsuhito cherchent l’un comme l’autre à se tailler un empire colonial comme les puissances occidentales. Chacun vise la Chine.

L’empereur d’Allemagne Guillaume II encourage le tsar dans ses visées asiatiques en vue de le détacher de son alliance avec la France.

La Russie remporte la première manche en occupant la province chinoise de Mandchourie et la presqu’île de Liao Toung. Elle installe une solide garnison à Port-Arthur, à l’extrémité de la presqu’île. Mais l’Angleterre du roi Édouard VII s’irrite de cet expansionnisme... Elle avise le Japon qu’elle n’interviendra pas si celui-ci venait à attaquer la Russie ! C’est ainsi que Port-Arthur est attaqué sans déclaration de guerre préalable dans la nuit du 7 au 8 février 1904.

La flotte japonaise coule dans la rade de Port Arthur 7 navires russes tandis que 8. 000 soldats japonais débarquent en Corée et marchent vers Séoul. Le 2 janvier 1905, la garnison russe de Port-Arthur capitule.

Après la bataille de Moukden, l’armée du tsar doit abandonner la Mandchourie.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

L’hiver en Mandchourie, une patrouille russse découvre des soldats japonais morts de froid

Le tsar de Russie Nicolas II et l’empereur du Japon Mutsuhito cherchent l’un comme l’autre à se tailler un empire colonial comme les puissances occidentales. Chacun vise la Chine.

L’empereur d’Allemagne Guillaume II encourage le tsar dans ses visées asiatiques en vue de le détacher de son alliance avec la France.

La Russie remporte la première manche en occupant la province chinoise de Mandchourie et la presqu’île de Liao Toung. Elle installe une solide garnison à Port-Arthur, à l’extrémité de la presqu’île. Mais l’Angleterre du roi Édouard VII s’irrite de cet expansionnisme... Elle avise le Japon qu’elle n’interviendra pas si celui-ci venait à attaquer la Russie ! C’est ainsi que Port-Arthur est attaqué sans déclaration de guerre préalable dans la nuit du 7 au 8 février 1904.

La flotte japonaise coule dans la rade de Port Arthur 7 navires russes tandis que 8. 000 soldats japonais débarquent en Corée et marchent vers Séoul. Le 2 janvier 1905, la garnison russe de Port-Arthur capitule.

Après la bataille de Moukden, l’armée du tsar doit abandonner la Mandchourie.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Lien permanent

ark:/12148/mm6tvw7dd4fh