Le poème

Vieilles de quelque 2 800 ans, l’Iliade et l’Odyssée sont les premières œuvres de la littérature occidentale. Des œuvres magistrales : l’Iliade compte plus de 15 000 vers, l’Odyssée près de 12 000. Les Anciens attribuaient ces deux épopées à Homère. Ils considéraient l’Iliade comme une œuvre de jeunesse. Elle en exalte en effet la fougue sublimée dans un idéal héroïque. Au contraire, l’Odyssée serait l’œuvre de la maturité : le Poète s’interroge sur la condition humaine, les qualités d’un homme accompli, le sens de la vie.

Mots-clés

L’Aède pensif

Avers : Homère trônant à gauche, un volumen sur les genoux, le menton sur la main droite ; à gauche, ΠYΘEOΣ (nom au génitif d’un responsable monétaire). Revers : Apollon Smintheos s’avançant à droite, sa lyre sous le bras gauche, tenant de la main droite une patère ; derrière lui, KOΛOΦONI[ΩN].]

© Bibliothèque nationale de France

Un idéal héroïque

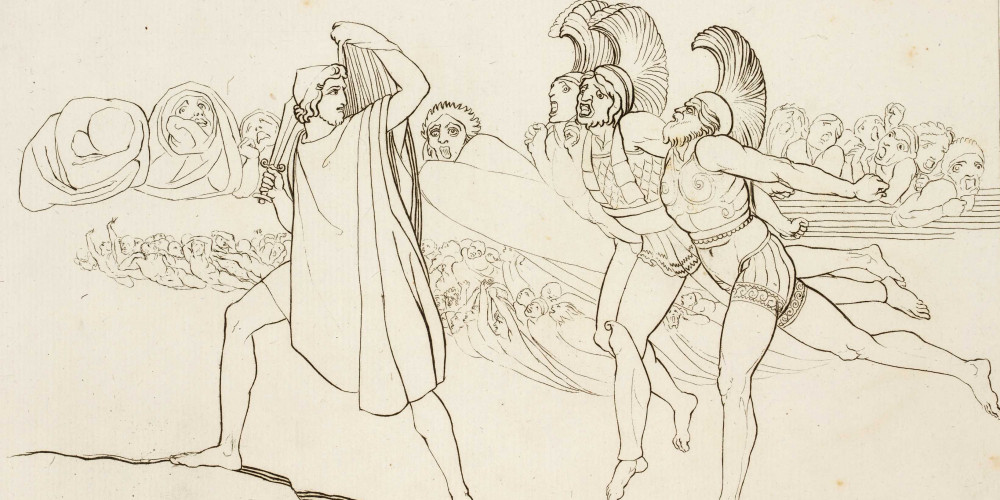

L'Iliade est le récit épique d'Ilion, précisément des derniers mois du siège de cette cité communément nommée Troie. L'épopée met l'accent sur un épisode particulier de la guerre : la colère d'Achille et ses conséquences funestes. À travers des scènes de bataille d'un réalisme terrifiant, le Poète définit un idéal héroïque, célébrant les valeurs guerrières de courage et de bravoure. Des héros d'une grande humanité qui embrassent toute la gamme des émotions : amour, trahison, colère, haine, violence, vengeance, cruauté, douleur, pardon, deuil. Mais Homère montre aussi des hommes las de la guerre que les dieux empêchent de faire la paix.

© Bibliothèque nationale de France

Des valeurs d'humanité

L'idéal héroïque est dépassé au dernier chant de l'Iliade quand l'obsession de la vengeance fait place à la pitié née d'une souffrance commune : « [Achille] prend la main du vieux et doucement l'écarte. Tous les deux se souviennent : l'un pleure longuement sur Hector meurtrier, tapi aux pieds d'Achille ; Achille cependant pleure sur son père, sur Patrocle aussi par moments ; et leurs plaintes s'élèvent à travers la demeure. » (Il. XXIV, 508-512).

Le sentiment des malheurs partagés réunit les deux ennemis. La fraternité dans la souffrance triomphe des valeurs guerrières qu'exaltait le poème.

© Bibliothèque nationale de France

L'aventure humaine

L'Odyssée est un récit d'aventures, celles d'Ulysse, héros solitaire qui erre dix ans avant de retrouver son île et les siens. C'est un monde peuplé de monstres et de prodiges, auxquels Ulysse doit se confronter en usant de sa mètis, l'intelligence ingénieuse, faisant preuve de prudence, de perspicacité, de courage, de toutes les qualités qui révèlent l'homme. Car Ulysse préfère délibérément la condition humaine, sa fragilité et ses souffrances, à toute forme d'immortalité : son but est de retrouver sa femme et son foyer.

© Bibliothèque nationale de France

Des préoccupations morales

En célébrant la condition humaine, l'Odyssée met l'accent sur des préoccupations morales. Dans cet espace inhumain, effroyable ou enchanteur, le poème célèbre la civilisation des « hommes mangeurs de pain », les invitant à la piété envers les dieux, au respect des règles religieuses et des lois humaines, au premier rang desquelles l'hospitalité envers autrui, sans quoi les hommes sont des barbares, sanctionnés comme tels par les dieux, s'exposant même à la mort. Car dans l'Odyssée les dieux ont un souci nouveau de justice. Ainsi les prétendants sont-ils punis, la patience de Pénélope et la persévérance d'Ulysse récompensées.

© Bibliothèque nationale de France

Histoire et géographie mythiques

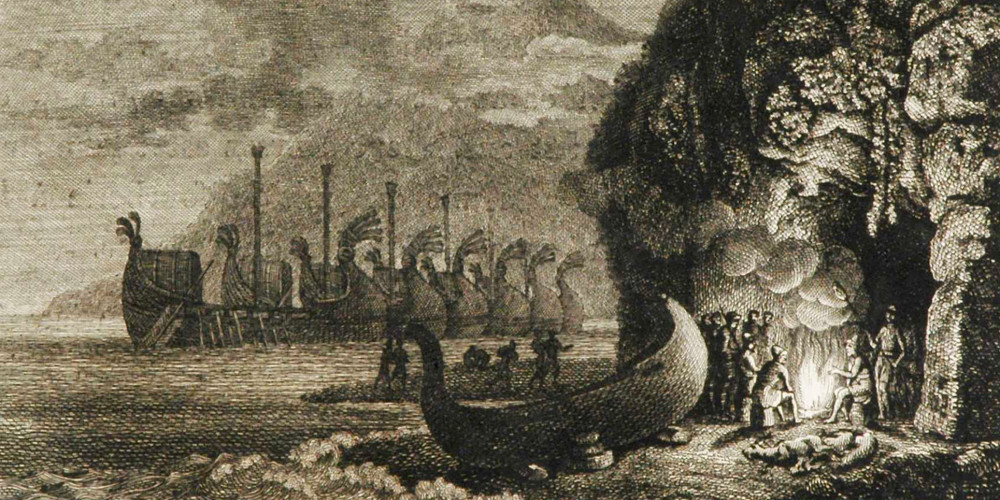

Dans l'Iliade, Homère parle d'un monde très ancien, celui de l'âge des héros partis à la conquête de l'Orient, un monde qui a sombré corps et biens dans des âges obscurs après la chute de Troie. Un événement si important qu'il constituait pour les Grecs le point de départ de leur histoire. À l'inverse, dans l'Odyssée, le Poète parle d'un monde nouveau, celui des colons grecs partis à la conquête de l'Occident, un monde encore mal connu dont il révèle les itinéraires et les dangers, magnifiés par l'épopée, tout en restant explicites pour les marins de l'époque, suffisamment précis dans ses instructions nautiques pour localiser certaines aires, certains peuples.

© Bibliothèque nationale de France

Des différences complémentaires

L'épopée contracte dans un même temps mythique l'âge des héros et l'âge des colons, distants de plusieurs siècles. Mais les valeurs entre ces deux temps ne sont pas les mêmes. Elles diffèrent à tel point qu'Achille, modèle héroïque de l'Iliade, se repent dans l'Odyssée d'avoir choisi la gloire, préférant la vie d'un garçon de ferme à la mort. La figure d'Ulysse fait la transition entre ces deux mondes. Elle affirme la prééminence de l'intelligence sur la force. Ulysse incarne ces valeurs nouvelles qui feront l'homme grec : l'ingéniosité et la curiosité.

© Bibliothèque nationale de France

Le collectif et l'individu

L'Iliade et l'Odyssée visent des objectifs distincts mais complémentaires. Rassemblant toute la Grèce dont elle célèbre les héros, l'Iliade se présente comme une épopée collective, celle de l'unité, de la cohésion des peuples grecs en temps de guerre : la querelle entre Achille et Agamemnon est fermement condamnée. Une fois la paix retrouvée, l'Odyssée s'attache à un homme dont elle loue l'intelligence, la piété, l'humanité : c'est une épopée de l'individu qui témoigne, à travers le merveilleux, d'une réalité finalement plus humaine, où une large place est faite aux femmes.

© Bibliothèque nationale de France

Une langue commune

Les deux poèmes s'inscrivent dans un même rapport mythique au réel. Ils ne sont pas si différents dans leur composition et dans leur objet : transmettre la connaissance et la vérité que révèle la Muse. Lié à la nature orale de cette poésie héroïque, l'usage des formules magnifie la moindre scène, donnant la même réalité, la même présence aux scènes domestiques qu'aux scènes héroïques ou divines. Le Poète reprend les éléments traditionnels – combats, festins, sacrifices – avec des variantes, sur un mode personnel où abondent les images et les comparaisons, le jeu même des répétitions et des variations produisant des effets littéraires.

© Bibliothèque nationale de France

D'autres poèmes

Outre l'Iliade et l'Odyssée, les Anciens attribuaient à Homère bien d'autres œuvres, d'un genre et d'un ton très différents : des Hymnes dits « homériques » car la langue et le style sont imités d'Homère, des Cycles développant d'autres épisodes de la guerre de Troie, le Margitès, une œuvre comique ainsi que la Batrachomyomachie, c'est-à-dire le Combat des rats et des grenouilles, parodie animalière de la guerre de Troie. Cependant, dès le 4e siècle avant notre ère, Homère n'est plus considéré que l'auteur des seules Iliade et Odyssée. Les progrès de la critique lui dénieront toute autre œuvre, certains spécialistes attribuant même les épopées à deux poètes distincts.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France