-

Article

ArticleTechniques de la miniature indienne

-

Article

ArticleLes portraits princiers en Inde moghole

-

Album

AlbumDivinités peintes du sud de l’Inde

-

Article

ArticleLa figuration de la musique en Inde

-

Vidéo

VidéoLa Guirlande des Ragas

-

Album

AlbumL’eau dans les peintures indiennes

-

Album

AlbumLe feu dans les peintures indiennes

-

Album

AlbumLes arbres dans les peintures indiennes

-

Album

AlbumLes company paintings

-

Article

ArticleLes collections de peintures indiennes à la BnF

La figuration de la musique en Inde

Bibliothèque nationale de France

Dhanasri

En l’absence du bien-aimé, l’héroïne, mélancoliquement appuyée sur un coussin, peint (ou bien écrit) sur une tablette, alors qu’une amie, vêtue d’un châle, lui parle (la console ?).

L’amant parle au nuage : « Elle s’offrira à tes regards occupée à de pieuses offrandes, ou bien peignant mon image qu’elle se représente amaigrie par l’absence. » (Kalidasa, Le Nuage messager, 82, in Meghaduta etc., trad. Assier de Pompignan).

Bibliothèque nationale de France

La Guirlande des Ragas

Images de la musique

Vasanta ( « printemps » en sanskrit)

Portant l’emblème vishnouïte sur le front, un jeune homme, qui a les traits et la peau bleue du dieu Krishna, danse pour célébrer le printemps : une femme joue du tambour, l’autre du tambourin ; deux battent la mesure (à l’aide de cymbales ? ) ; la dernière porte un vase empli de rameaux de manguier (symbolisant le printemps ? ).

On chante en Vasanta-raga :

« Dans ce printemps, où le vent qui souffle du Malaya s’adoucit par son passage à travers les lianes, au milieu des girofliers gracieux, et où les kokilas, mêlés aux essaims d’abeilles, font babiller le rustique abri des bosquets ; – dans ce printemps savoureux, à la fin duquel arrivent avec tant de peine les amants que l’absence a séparés, Hari [nom de Krishna] s’amuse ici ; il danse, ô mon amie, avec la troupe des jeunes filles. » Gitagovinda I, 27, trad. H. Fauche, 1850. (G. C.)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

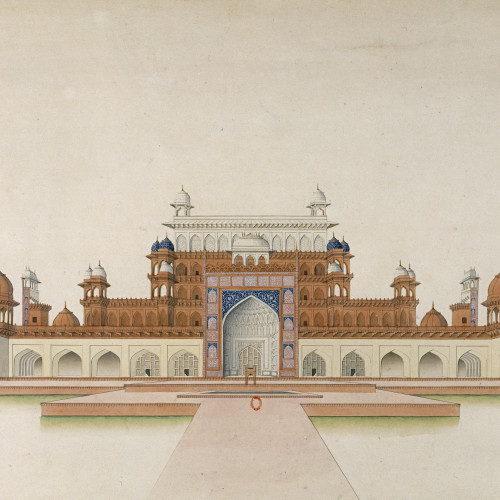

En Inde, la musique a toujours présidé aux moments importants de la vie sociale et religieuse. Ainsi les œuvres picturales répandues dans les cours princières des 17e et 18e siècles présentent naturellement des scènes de concert et des portraits de musiciens. Mais un genre tout à fait particulier à la peinture indienne est la représentation iconographique de la musique elle-même ; plus précisément ce sont les ragas qui font l’objet d’illustrations visuelles et ces images sont souvent rassemblées dans des albums intitulés « Guirlande des ragas » (Ragamala en sanskrit).

Signifiant littéralement « rougeoiment », « affection », « émotion », le terme raga d’origine sanskrite ne possède pas d’équivalent dans le vocabulaire français. Ni mode, ni thème musical, le raga serait plutôt, selon le mot de Philippe Stern, « l’approfondissement de l’idée de mode ». Cette coloration musicale particulière qu’est chaque raga naît du choix du mode et des notes principales, des degrés à éviter, des mouvements ascendants et descendants, des enchaînements. L’objet du raga, son essence en même temps, s’identifie à l’émotion créée dans l’esprit de l’auditeur : dévotion religieuse, mélancolie du crépuscule, douleur d’une séparation... En affinité avec une heure, un jour, une saison, le raga pénètre la fragilité de l’instant, autant qu’il s’en inspire ; pénétrant cette fragilité, il la rend à l’éternité. Le raga « Printemps » (Vasanta en sanskrit) se joue à la saison correspondante ; le raga « Nuage » (Megha en sanskrit), à la saison des pluies ; tel autre inaugure l’aube ou célèbre la nuit. Certes, les siècles durant, la correspondance entre un raga et le moment de son exécution a pu varier selon les multiples traditions musicologiques indiennes.

De nombreux traités (en sanskrit, hindi, persan), tels que « La Mine de gemmes de la musique » (Samgita-ratnakara, par Sarngadeva 13e siècle), « Le miroir de la musique » (Samgita-darpana, par Damodara Mira, 1625), ont étudié systématiquement les ragas : à la profusion des textes répond la diversité des classements. Ainsi, selon O. C. Gangoly, le Natyalocana (ca 850-1000) distingue trois groupes de ragas : suddha, salamka et sandhi ; dans son raga-vibodha (1609), Somanatha différencie ragas majeurs (mela-ragas) et dérivés (janya-ragas) ; plus récemment, d’autres auteurs les classent en ragas mâles et raginis femelles (épouses des ragas mâles), avec, parfois, les fils (putra) et les épouses de ces derniers.

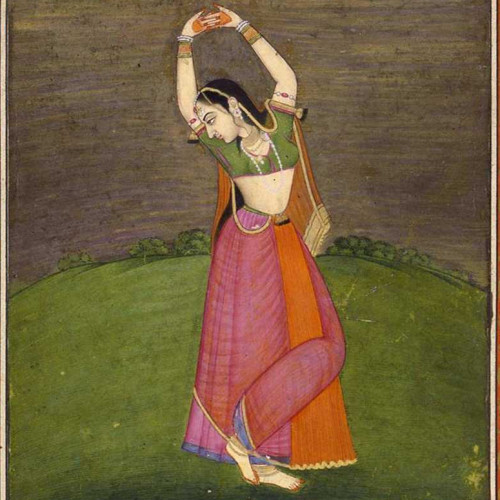

Madhumadhavi

L’amante, partie à la rencontre du bien-aimé, est surprise par un orage. Effrayée par l’éclair, elle se protège à l’aide de son voile.

Lors même que les nuages, dont la voix perçante retentit là-haut, enveloppent la nuit dans d’épaisses ténèbres, les amoureuses auxquelles leur chemin apparaît sur le sol à la lueur des éclairs, courent passionnées aux rendez-vous. » Kalidasa, Les Saisons II, 10. (G. C.)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

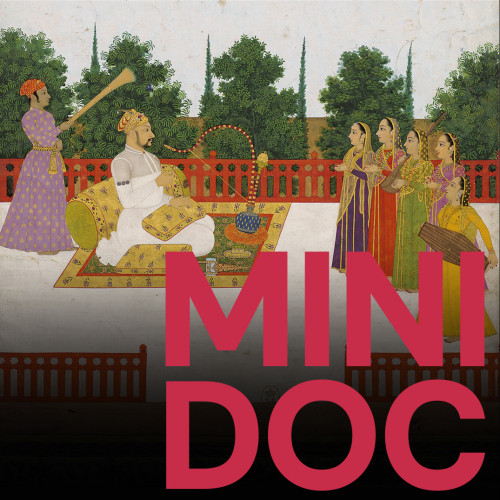

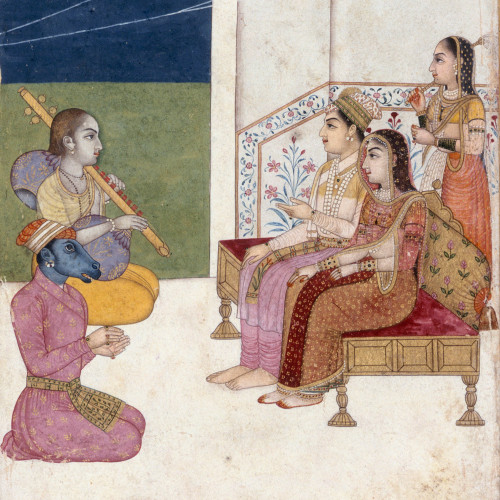

Pancama ( « le cinquième » en sanskrit, du nom de la cinquième note de la gamme indienne ? )

Devant un couple princier assis sur un petit divan, une chanteuse joue du tambura. Derrière, se tient une porteuse d’éventail en queue de paon et une porteuse de mouchoir (rumal en ourdou). (G. C.)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

En général, les traités présentent aussi la définition des ragas qu’ils mentionnent : caractères techniques avec mesure et mode spécifiques, mais aussi brève évocation littéraire appelée dhyana ( « méditation » en sanskrit) permettant de se représenter mentalement le raga. Caractères techniques et dhyana de chaque raga ont évolué et varié selon les écoles. Les dhyanas archaïques évoquent souvent des divinités (ainsi le dieu Krishna pour Hindola-raga ; le dieu Shiva, à l’origine, pour Bhairava-raga), alors que les plus récents décrivent des épisodes de la vie amoureuse du héros (nayaka en sanskrit) et de l’héroïne (nayika en sanskrit).

Kakubh ? (de Kakubh ?, « coucou » en sanskrit)

Tourmentée par la séparation, l’héroïne s’est réfugiée dans la solitude. Un couple de paons est à ses côtés. (G. C.)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

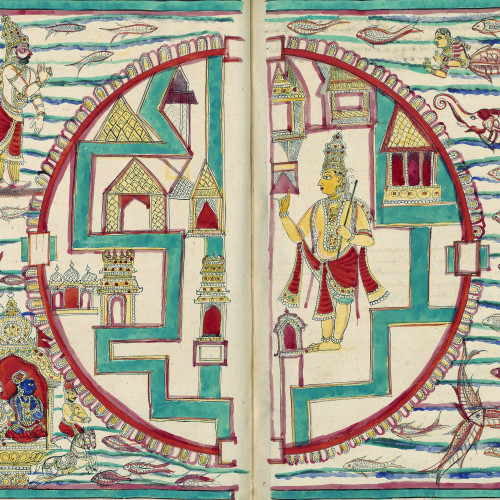

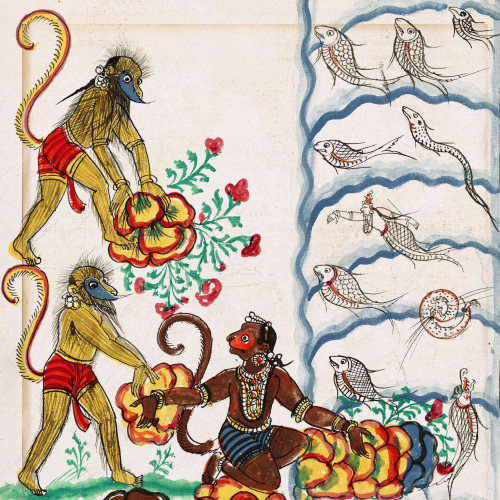

Sriraga (de sri, « Seigneurie » en sanskrit)

Sous un auvent de toile, sur un petit canapé, est assis un couple princier. Derrière, se tient une porteuse de chasse-mouches (camara en sanskrit).

Le prince chante, semble-t-il, accompagné par deux musiciens mythiques agenouillés : Narada qui joue de la bin et Tumburu, à tête de cheval, qui bat la mesure de ses mains. (G. C.)

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Si les traités exposent couramment la définition des ragas, ils n’offrent que rarement l’exégèse de leur nom même ; encore celle-ci n’a-t-elle, souvent, qu’une faible valeur philologique. Certes quelques appellations ont une signification claire : Vasanta « le Printemps », Hindola « la balançoire », Bhairava « le Terrible » (un nom du dieu Shiva). Mais la relation entre le nom d’un raga et sa représentation imaginaire est la plupart du temps difficile à établir. Selon Gangoly, certains titres semblent devoir être associés à des saisons, des saturnales (Vasanta, Hindola) ; avec des noms de tribus (Gujjari, Malava, etc.), de dieux (Keddra, Kanara...), des toponymes (Bangala, Gaucla...). D’autres paraissent être des sanskritisations de termes en langues vernaculaires. En fait, la signification exacte de la plupart des noms de ragas reste obscure.

Les albums intitulés Ragamala ( « Guirlande des ragas ») forment le pendant pictural des séries de dhyana présentées par les traités ; d’ailleurs, les illustrations de ces recueils sont souvent classées selon l’ordre prescrit par telle ou telle tradition musicologique. Mais le motif pictural paraît s’être souvent émancipé du modèle textuel qu’est le dhyana, l’artiste insistant sur tel élément ou introduisant telle interprétation : ainsi le raga intitulé Bhairava ( « Terrible » ), d’un nom du dieu Shiva, est parfois représenté, paradoxalement, comme le dieu Krishna.

Dès lors le lien sémantique entre la forme musicale du raga et son commentaire pictural paraît ténu. Si le son et l’image doivent dégager un sentiment unique dans l’esprit de celui qui écoute et contemple, seule la subjectivité peut former le tissu de cette expérience : l’essentiel se dérobe à l’analyse rationnelle.

Provenance

Cet article provient du site Miniatures et peintures indiennes (2010).

Lien permanent

ark:/12148/mmd5h5zwc786