-

Album

AlbumLes ukiyo-e, images du monde flottant

-

Article

ArticleL’apparition de l’ukiyo-e à l’époque d’Edo

-

Article

ArticleLa technique de l’estampe japonaise

-

Article

ArticleReprésenter le théâtre et le sumô

-

Article

ArticleBeautés féminines et vie quotidienne dans les ukiyo-e

-

Article

ArticleEstampes parodiques, poèmes et surimono

-

![Estampe sans titre [La femme jalouse à la boule de neige]](https://cdn.essentiels.bnf.fr/media/images/cache/crop/rc/B5mTFPG6/uploads/media/image/20201204233956000000_076.jpg) Article

ArticleLes estampes érotiques japonaises

-

Album

AlbumLes Trente-six vues du mont Fuji par Hokusai

-

Article

ArticleL’avènement de l’estampe de paysage au 19e siècle

-

Article

ArticleLes estampes japonaises à la BnF

-

Vidéo

VidéoUn monde flottant

Les estampes japonaises à la BnF

© Bibliothèque nationale de France

« L’aubergine »

Harunobu est à sa manière le peintre de l’amour courtois. Les couples qu’il figure vivent dans un univers idyllique, baigné de poésie. Parfois, une allusion symbolique, un poème agrémente le thème. Ici, le jeune homme interrompt la promenade pour cueillir une aubergine qu’il offre à sa compagne. Ce légume de l’été est de bon augure, à l’époque du Nouvel An, s’il apparaît, en rêve, au côté des deux autres symboles de chance, le mont Fuji et le faucon.

Un paysage serein, à la perspective illusionniste, accroît l’atmosphère suave de la scène. (G. L.)

© Bibliothèque nationale de France

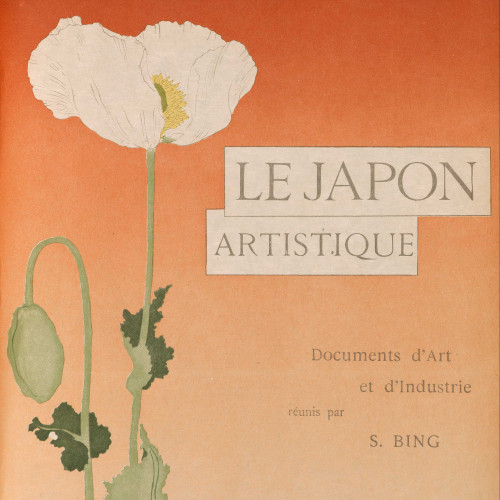

La folie des impressions japonaises

Edmond de Goncourt note dans son journal, le 1er juillet 1892 : « Dîner des japonisants chez Véfour. Bing cause aujourd’hui de la folie des impressions japonaises chez quelques amateurs américains. Il parle d’un petit paquet de ces impressions qu’il a vendu 30 000 francs à la femme d’un des plus riches Yankees, et qui a dans son petit salon, en face du plus beau Gainsborough qui existe, une image d’Outamaro […]. À ce dîner, il y a un jeune homme intéressant, M. Tronquois qui s’adonne à l’étude sérieuse des langues chinoise et japonaise avec l’idée […] d’aller au Japon. »

Raymond Koechlin, autre habitué de ces dîners d’amateurs d’estampes et d’objets d’art japonais, organisés par le marchand d’art Siegfried Bing (1838-1905) au restaurant le Grand Véfour ou chez Riche, ou chez Marc-Louis Solon, décorateur de porcelaine de la manufacture de Sèvres, est plus précis lorsqu’il évoque ses Souvenirs d’un vieil amateur d’art d’Extrême-Orient : « On n’y parlait qu’estampes et l’habitude était prise que chacun en apportât quelques-unes pour les soumettre à l’admiration de ses collègues […]. Portefeuille après portefeuille nous regardions, nous extasiant, poussant des cris d’enthousiasme et quand après minuit, il fallait partir, l’entretien se prolongeait dans les rues où nous déambulions. »

Le 8 juillet 1853, l’apparition au large d’Uraga, à l’entrée de la baie d’Edo, des bateaux noirs de la flotte américaine, commandée par le commodore Perry, et les traités commerciaux signés peu après avec différents pays eurent des conséquences imprévisibles et considérables pour l’art. Si ces événements marquèrent la fin de l’époque d’Edo et de l’ukiyo-e, cet art fastueux se ramifia insensiblement en Occident, notamment dans deux courants artistiques, le japonisme et l’art nouveau.

Les débuts du fonds du Cabinet des estampes

Documents d’art et d’industrie réunis par S. Bing

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le Cabinet des estampes manifesta un intérêt croissant pour l’estampe japonaise dans la seconde moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle. L’importance du fonds japonais ancien, les notes dans les journaux rédigés par les conservateurs, les registres des accroissements des collections l’attestent. L’élaboration de cet ensemble rationnel et harmonieux, composé de cinq mille sept cents œuvres environ, dont plus de deux mille gravures et défets d’illustrations, trois mille quatre cents livres illustrés, quelques dessins, peintures et bois, nécessita près d’un siècle. Le premier ouvrage entré au Cabinet, en 1843, involontairement d’ailleurs, fut le tome 6 de la Manga, « Dessins au fil du pinceau », de Hokusai, de la collection van Overmeer Fisscher (1800-1848), un hollandais qui avait travaillé à Nagasaki. C’était un transfert du département des Imprimés, provenant d’une acquisition à la vente J. H. Klaproth, japonologue. Quant aux premières estampes, il semble que ce soit quatre œuvres de Isoda Koryûsai, de la série Nouveaux motifs pour les jeunes pousses (milieu des années 1770), dont la provenance est inconnue. Sur ces feuilles, l’estampille de la Bibliothèque royale, utilisée de 1833 à 1848, est apposée (voir ci-contre). La détermination des conservateurs se manifesta réellement en 1863 mais très timidement. Henri Delaborde procéda aux premiers achats, chez Decelle, à L’Empire chinois, treize albums, dont sept de la Manga, et chez le marchand Rapilly, un album de Kunisada II (1823-1880) et « 54 planches colorées ».

Cet embryon de collection eut tout de suite des résonances sur deux grands collectionneurs d’œuvres d’art, Henri Vever (1854-1942), célèbre joaillier, et Philippe Burty (1830-1890), historien d’art sensible aux impressionnistes. En 1881, le premier demanda une carte de lecteur et, en 1885, le second précisa dans une lettre adressée au sous-directeur des Imprimés : « Je serais désireux aussi de feuilleter les livres japonais à gravures que possède la Bibliothèque. »

Série « Nouveaux motifs pour les jeunes pousses »

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les acteurs Ichimura Uzae mon IX dans le rôle de Sôma no Masanori et Ôtani Hiroji II dans celui d’Ukishima Daihachi

Uzaemon IX (1725-1785), acteur sous ce nom de 1762 à 1785, très populaire auprès des femmes, et Hiroji III (1746-1802), acteur sous ce nom de 1762 à 1798, sont figurés par Shunshô en pleine action, ce qui est rare dans les estampes de kabuki, où les poses figées (mie) les plus spectaculaires du drame sont privilégiées.

L’estampe illustre avec une ampleur toute théâtrale, une scène du drame Shinasadame Sôma no mon bi dont la première représentation eut lieu le vingt-troisième jour du septième mois de 1770. Sôma, amoureux sans espoir de la fille d’un samouraï, le général Koyama, se rend au sanctuaire Tsumagoi, à l’heure du cheval (entre une heure et trois heures du matin) pour lancer un anathème. Il tient entre ses dents le rouleau sacré, dérobé dans le temple, et il est coiffé d’un cercle à trois bougies, rituel des envoûtements. L’autre personnage, Daihachi, tente de l’empêcher de commettre ce sacrilège, mais, projeté à terre et menacé d’un marteau par Sôma, le samouraï tire son sabre pour se suicider.

L’artiste communique aux amateurs la violence du moment par le décor, les gestes, les attitudes, la dimension donnée à l’espace : les stries obliques de la pluie cinglant les acteurs, les manches déployées et mouvantes du kimono blanc de Sôma, debout, qui, penché sur le samouraï à terre, est prêt à fondre sur sa proie. Le maquillage aux traits rouges sinueux (kumadori) semble se prolonger dans les flammes convulsives des bougies.

Si les mon (blasons) – le kutsuwa (une croix dans un cercle, qui figure l’anneau dans lequel passe la bride du cheval) pour Hiroji III, et la fleur d’oranger pour Uzae mon – permettent de reconnaître les acteurs dans leurs rôles, Shunshô tente aussi de capter leur personnalité dans l’action. (G. L.)

D’une famille de samouraïs, peintre à l’origine, attiré parl’ukiyo-e et particulièrement par le kabuki, en plein renouvellement, Katsukawa Shunshô se tourne vers l’estampe et fonde l’école Katsukawa. Il eut de nombreux élèves, parmi lesquels Shunei, Shunchô et même Hokusai, auquel il donna le nom de Shunrô, utilisé par l’artiste de 1774 à 1794.

Son style, sa vision des acteurs et son interprétation des scènes de théâtre s’opposent à la tradition de l’école Torii, prédominante jusque-là. À l’emphase ou au synthétisme conventionnel des représentations d’acteurs idéalisés, il préfère le vraisemblable, le réalisme même, le jeu plutôt que le rôle. Il met en valeur les traits réels de l’acteur et ses expressions propres, rejoignant l’esprit du kabuki et l’apparition d’un certain goût pour le naturalisme. Cette tendance vers le développement du portrait psychologique s’affirmera avec Sharaku et Utamaro. Il était, contrairement à Bunchô, très performant dans la représentation d’acteurs masculins.

Sa clientèle rassembla des amateurs de théâtre fortunés, dans les années 1770-1780, prêts à s’offrir de luxueuses estampes. Le sumô lui fut aussi redevable de représentations spectaculaires de lutteurs. Vers la fin de sa carrière, après une abondante production d’estampes et de livres illustrés, il connut une période de déclin, son style n’étant plus en vogue. Il se consacra alors, à nouveau, à la peinture.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Ce fut vers la dernière décennie du 19e siècle que des achats plus importants furent réalisés, par Georges Duplessis et Henri Bouchot, conservateurs, chez le marchand Siegfried Bing, parmi lesquels, en 1888, les Trente-six vues du Fuji et cinquante albums, puis, en 1892, cent neuf estampes, de Utamaro, Toyokuni, Kuniyoshi, Eishi…

Il était plus aisé de se procurer des œuvres japonaises à cette époque. Deux marchands, qui exercèrent une influence sur le goût, la culture, l’art et la constitution des collections publiques et privées, s’étaient installés à Paris. Siegfried Bing, industriel et céramiste allemand, avait ouvert une boutique d’objets d’Extrême-Orient, rue Chauchat, en 1875. Il y vendait des œuvres ramenées de ses voyages en Chine et au Japon. Il stimula l’intérêt des amateurs en publiant un périodique illustré, Le Japon artistique, de 1888 à 1891 et en organisant des expositions chez lui et à l’École des beaux-arts afin de former les néophytes.

Jeune femme appuyée sur un balai

Hokusai conçut cet ensemble de sept petits surimono, dédiés aux beautés féminines, pour le cercle Shôfûdai, club littéraire réunissant des poètes, auteurs de kyoka et fins connaisseurs des grands classiques de la littérature japonaise. Les kyoka-ren, ou clubs de kyoka, se multiplièrent au début du 19e siècle, chaque club adoptant les principes d’écriture qu’édictait un maître ; au cours de ces réunions de poètes, qui faisaient également office de critiques, on lisait et composait des centaines de poèmes. Les membres du cercle Shôfûdai, commanditaires de ces surimono, inscrivirent deux vers sur chaque estampe.

Cette série constitue une parodie (mitate) d’un thème d’origine chinoise, souvent repris par les artistes japonais, celui dit des « sept sages dans le bosquet de bambous », cercle de poètes, écrivains et musiciens chinois du 3e siècle. Hokusaiy fait un clin d’œil appuyé en représentant le bosquet de bambous sur les panneaux coulissants qui forment un mur continu à l’arrière-plan et en donnant au cartouche du coin supérieur droit, où figure le titre de la série, la forme d’une tige de bambou sectionnée. Ici, toutefois, de gracieuses jeunes filles, occupées à des tâches ménagères de la vie quotidienne, remplacent les figures mythiques des sept sages. L’une, saisissant entre ses dents le col d’un vêtement, le plie avec des gestes délicats, empreints d’une grande féminité. Une autre apporte une coupe de saké en laque rouge. Une troisième (ci-dessus), apparemment fatiguée, s’appuie nonchalamment sur un balai pour se reposer. Hokusai parvient à conférer une certaine élégance à ces attitudes communes et à ces gestes simples. (J. B.)

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Jeune femme tenant une coupe de saké

Hokusai conçut cet ensemble de sept petits surimono, dédiés aux beautés féminines, pour le cercle Shôfûdai, club littéraire réunissant des poètes, auteurs de kyoka et fins connaisseurs des grands classiques de la littérature japonaise. Les kyoka-ren, ou clubs de kyoka, se multiplièrent au début du 19e siècle, chaque club adoptant les principes d’écriture qu’édictait un maître ; au cours de ces réunions de poètes, qui faisaient également office de critiques, on lisait et composait des centaines de poèmes. Les membres du cercle Shôfûdai, commanditaires de ces surimono, inscrivirent deux vers sur chaque estampe.

Cette série constitue une parodie (mitate) d’un thème d’origine chinoise, souvent repris par les artistes japonais, celui dit des « sept sages dans le bosquet de bambous », cercle de poètes, écrivains et musiciens chinois du 3e siècle. Hokusaiy fait un clin d’œil appuyé en représentant le bosquet de bambous sur les panneaux coulissants qui forment un mur continu à l’arrière-plan et en donnant au cartouche du coin supérieur droit, où figure le titre de la série, la forme d’une tige de bambou sectionnée. Ici, toutefois, de gracieuses jeunes filles, occupées à des tâches ménagères de la vie quotidienne, remplacent les figures mythiques des sept sages. L’une, saisissant entre ses dents le col d’un vêtement, le plie avec des gestes délicats, empreints d’une grande féminité. Une autre (ci-dessus) apporte une coupe de saké en laque rouge. Une troisième, apparemment fatiguée, s’appuie nonchalamment sur un balai pour se reposer. Hokusai parvient à conférer une certaine élégance à ces attitudes communes et à ces gestes simples. (J. B.)

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Il réunissait aussi des collectionneurs lors de dîners chez lui. Philippe Burty, Louis Gonse, critique d’art et directeur de la Gazette des beaux-arts, Edmond de Goncourt, Théodore Duret, Robert Lebaudy figurent parmi les premiers invités, puis ce furent Alexis Rouart, Henri Vever, Charles Gillot, imprimeur renommé, Pierre Barboutau, Alphonse-Prosper Isaac, graveur à la manière japonaise, Raymond Koechlin et plus tard Atherton Curtis. Autant de noms qui apparaissent dans les provenances de nos estampes.

Le second marchand, Tadamasa Hayashi (1853 ? -1906), figure essentielle de ce milieu, arrivé à Paris comme interprète pour l’exposition universelle en 1878, se lança dans le commerce d’art et, en 1889, fonda sa propre société. Du 31 août 1890 à 1901, il fit venir 218 chargements par bateau, comprenant 156 487 estampes, 10 rouleaux de peintures, 97 dessins, 9 708 livres illustrés, des paravents, des kakemono... De plus, son érudition et ses connaissances sur l’art et sur son pays permirent à Gonse et Goncourt de mener à bien leurs travaux. Le Journal de Goncourt et sa correspondance témoignent de l’apport indispensable d’Hayashi à ses recherches, notamment pour la première biographie d’Utamaro, publiée en 1891.

C’est grâce à tous ces collectionneurs et marchands notamment, et aux conservateurs qui entretenaient des liens précieux avec eux, que se constitua le fonds du Cabinet, parfois d’une manière indirecte mais le plus souvent par des dons prodigieux, une cinquantaine sont répertoriés, et par des achats. Dès 1889, l’exposition des nouvelles acquisitions de la Bibliothèque nationale, présentait quatre compositions japonaises.

Mais, c’est en 1899 que se profila, avec une ampleur imprévue, la fortune du fonds japonais. La collection du critique d’art et collectionneur Théodore Duret (1838-1927), ami de Philippe Burty et des frères Goncourt, mille trois cent quatre-vingt douze volumes (581 titres) s’étalant du début du 17e siècle à 1891, quatorze albums et recueils, fut acquise à un prix relativement bas, 12 000 F, par la Bibliothèque. La dépréciation momentanée de l’estampe japonaise et, surtout, la bonne volonté du collectionneur en sont la cause. Cet ensemble était en effet évalué 60 000 F. Parmi les membres de la commission chargée de se prononcer sur cette acquisition se trouvaient Georges Migeon, représentant le musée du Louvre, et Émile Deshayes, conservateur adjoint au musée Guimet.

Henri Bouchot, conservateur en chef, se réjouit de cette entrée, dans le « Journal du Département », le 20 mars 1899 : « […] dès ce jour le Cabinet des estampes possède la plus belle collection de livres illustrés japonais qui soit dans les bibliothèques publiques d’Europe. » Une grande variété de dessinateurs y est représentée : Moronobu et son école, avec une cinquantaine de livres illustrés, parmi les premiers de l’art ukiyo-e, Harunobu, Utamaro, Shunshô, Toyokuni, Hiroshige, Hokusai… On peut en effet y feuilleter des ouvrages rares à caractères mobiles en bois, des livrets de théâtre de poupées, parfois uniques et de très belles éditions. Trois recueils de surimono, trésor du département, enrichirent encore cet ensemble toujours considéré comme exceptionnel, encore très étudié par les chercheurs. Duret était revenu en 1872 d’un voyage au Japon avec des livres, « une sorte de pêle-mêle », disait-il. Il avait poursuivi ses acquisitions en Europe.

Album de surimono - Volume II - L’homme (jin)

Ces surimono furent rassemblés au fur et à mesure et montées en trois albums par un citadin cultivé d’Edo nommé Nagashima Masahide, ou Kizan, sous son nom de plume. Ce dernier fréquentait nombre de lettrés et de poètes dont certains bien connus, comme Ôemaru, Yomo no Magao ou Asakusa no Ichihito, qui lui donneront leur autographe calligraphié en guise de préface. Les albums – dont chacun porte un titre manuscrit différent – furent composés en trois étapes : le premier, « le ciel » (ten) [OD-173], vers 1800-1801 ; le deuxième, « la terre » (chi) [OD-172], vers 1805 ; et le troisième « l’homme » (jin) [OD-171], en 1812. Ils constituent un témoignage précieux pour l’histoire du surimono à son apogée, car toutes ces œuvres de haute qualité artistique et technique sont parfaitement conservées sous leur forme originale sans avoir à subir des coupures de texte.

Plus de trente artistes en sont les auteurs : en particulier Hokusai et Shunman, deux grands maîtres prolifiques du surimono, avec, à eux seuls, près de deux cents œuvres, auxquelles s’ajoutent une vingtaine d’œuvres de Shinsai. Quelques pièces de Sôri, de Hokuba ou de Hokuga sont également incluses, tandis que figurent peu de signatures d’Utamaro, Eishi, Kiyonaga, Shigemasa, Chôki, Toyokuni, Kyôden ou Hokkei.

La collection est constituée en majeure partie de surimono de kyôka commandés à l’occasion du Nouvel An (saitan surimono).

Les sept surimono présentés ici font partie du dernier des trois albums factices, comprenant quatre cent trente-neuf surimono et vingt autographes divers datant de la période de 1790 à 1812. Six d’entre eux sont imprimés luxueusement avec des rehauts d’or et d’argent et, parfois, avec un procédé de gaufrage (karAzuri ou kimedashi). (K. K.)

En effet, une autre démarche de ces clubs privés, furent les surimono. Les surimono étaient des cartes événementielles, des cartes de circonstance pourrait-on dire. Elles étaient imprimées pour fêter un anniversaire, une commémoration, le jour de l’an, une fête, une fête saisonnière. C’est dans ces surimono qu’apparaissent les natures mortes que nous ne trouvons pas ailleurs dans l’estampe japonaise, sinon comme accessoires dans des scènes de maisons vertes. Ces surimono furent collectionnés au 18e siècle par une personnalité japonaise importante, Kizan, qui les colla dans des albums. Les trois albums qu’il composa et qui contiennent plus de quatre cents surimono, souvent des pièces uniques, sont conservés à la Bibliothèque nationale de France. Il s’agit là véritablement d’un trésor conservé au département des Estampes. Toutes ces petites images, extrêmement raffinées, sont accompagnées de poèmes qui peuvent être ou puisés dans la littérature classique, ou composés par le personnage qui invitait ses amis à une soirée.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

En 1907, Robert Lebaudy, industriel qui avait acquis les mille cinq cent douze volumes de la collection d’Emmanuel Tronquois (1855-1918), secrétaire et interprète de l’ambassade de France à Tokyo, en fit don au Cabinet. En 1916, François Courboin, conservateur, relate une rencontre avec M. Tronquois et envisage un catalogue de cette collection : « M. Tronquois a sur ses livres des fiches extrêmement intéressantes […] et je crois qu’il serait utile d’avoir […] les références que M. Tronquois a recueillies… »

Un ensemble considérable d’estampes en feuilles

Kanzan et Jittoku

Le jeune couple parodie un thème d’origine chinoise, Hanshan et Shide (en japonais : Kanzan et Jittoku), deux moines très amis incarnant les vertus du zen, l’un la connaissance, l’autre la théorie. Le premier, poète, a traditionnellement pour attribut un rouleau, à l’origine un sûtra (canon bouddhique). Ici, il se penche sur une lettre d’amour issue de l’« Anthologie des poèmes d’amour à la mode » (Fûga wakashû). Le second, travaillant aux cuisines, manie un balai. Une femme s’est substituée au moine. Ces personnages burlesques devinrent légendaires sous la dynastie Tang (618-907).

L’autre poème d’amour qui se mêle aux marbrures du papier, un waka, poème d’origine classique de trente et une syllabes, est signé Jisshô, un moine poète du Moyen Âge. Il évoque l’incertitude de l’amour, son caractère éphémère. L’atmosphère poétique est accentuée par le chatoiement du fond marbré, qui traditionnellement agrémente les livres de poésie.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Les recherches préoccupaient les conservateurs autant que la constitution du fonds. Elles n’ont pas cessé, d’autant plus que les Japonais, depuis les années 1980, s’intéressent de plus en plus à l’ukiyo-e et aux collections occidentales d’œuvres japonaises. Leur collaboration est très précieuse.

Le Cabinet possédait peu d’estampes en feuilles. Alexis Rouart (1839-1911) fut le premier donateur dans ce domaine. Collaborateur de son frère Henri Rouart, célèbre amateur d’art et directeur d’une usine de métallurgie, Alexis Rouart collectionnait les œuvres d’art d’Extrême-Orient, principalement du Japon. Il possédait une remarquable collection d’estampes. Membre de l’Association des amis de l’art japonais (1893), qui prit le nom de « Dîners japonais », il passait régulièrement chez Hayashi et chez Bing, choisir des gravures dès leur arrivée du japon. En 1902 et en 1903, il se sépara de vingt-trois d’entre elles pour les offrir au Cabinet. Ce furent les premières feuilles isolées de Shunshô, Utamaro, Eishi, Toyokuni, Hiroshige..., dont la provenance est connue, qui entrèrent à la Bibliothèque.

Les ventes des premières grandes collections, qui avaient commencé à la fin du siècle (Burty, en 1891 ; Goncourt, en 1897 ; Hayashi, en 1902 et 1903 ; Gillot, en 1904 ; Bing, en 1906 ; Rouart, en 1908), avaient alimenté le fonds des marchands. Cependant, comme le notait le conservateur en chef, P.-A. Lemoisne, en 1914, dans son ouvrage L’Estampe japonaise : « Le Cabinet des Estampes […] est très pauvre en estampes proprement dites. » Son intérêt pour cet art motiva les collectionneurs et les donations se succédèrent enfin. En 1916, à son décès, Georges Marteau (1858-1916), ingénieur de l’École centrale, directeur de la fabrique de cartes à jouer Grimaud, grand collectionneur d’art d’Extrême-Orient, laissait en don cent vingt-trois estampes de grands maîtres tels Harunobu, Utamaro, Sharaku, Hokusai et Hiroshige…, des dessins, des livres illustrés et sa bibliothèque sur l’art japonais. Cet ensemble provenait en grande partie des ventes Hayashi, Gillot, Happer, Waida, Barboutau et Portier. Des livres et des estampes érotiques, celles-ci pour la première fois, rejoignaient le fonds japonais.

Chanteurs et musiciens

Les acteurs Matsumoto Kôshirô IV (1737-1802), acteur connu sous ce nom de 1772 à 1801, dans le rôle de Hikyakuya Chûbei, et Mimasu Tokujirô I (1750 ? -1812) dans le rôle de Keisei Umegawa.

Rompant avec l’habituel portrait isolé de l’acteur, Kiyonaga propose une vision de la scène en plan rapproché, avec les interprètes devant les chanteurs et les musiciens sur une estrade. Le jeu des acteurs qui forment une diagonale ascendante avec le joueur de shamisen, s’oppose au statisme des accompagnateurs, accentué par leur alignement sur un plan horizontal. L’artiste dessina trente-trois compositions similaires, imitées ensuite par Toyokuni et ses élèves. Le dessinateur reprend un thème à succès, celui de Chûbei et Umegawa, amants décriés, projetant de se suicider. Dans la scène, ils s’apprêtent à rejoindre le village natal de Chûbei, Ninokuchi, dans la province de Yamato, avant de mettre fin à leurs jours. Tout dans l’attitude résolue de Chûbei, déjà en marche, la main sur la garde du sabre, les muscles tendus, présage une évolution imminente de la situation.

Sharaku qui a traité aussi ce thème, pose un regard très différent sur l’onnagata. Alors que Kiyonaga le représente avec toute la fragilité d’une jeune femme, Sharaku en accuse l’aspect masculin d’une manière réaliste, presque caricaturale. Le public se voyait proposer sur la scène comme en image, diverses interprétations. (G. L.)

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

« Cortège de courtisanes se rendant à un concours de tir à l’arc »

Un somptueux cortège de jeunes femmes descendues d’un chariot princier pour se rendre à un concours de tir à l’arc, traverse l’estampe avec animation. Les deux premières bijin portent chacune un arc et un carquois. Une autre abrite sous une ombrelle une princesse à la coiffure ornée de bijoux, tenant un éventail. Les suivantes tiennent une couronne, un parasol dans son étui, un pliant. Le groupe, luxueusement vêtu, se déplace dans un chatoiement de soieries très colorées à motifs de feuilles d’érable, de pin, de bambous, de chrysanthèmes, de pruniers, de cerisiers et de vagues. Peut-être une évocation des quatre saisons dont les arts décoratifs s’inspiraient souvent. Utamaro, par l’accumulation des riches ornements et l’animation des silhouettes, arrive à suggérer jusqu’au bruissement des étoffes.

La pratique du tir à l’arc (kyûdô), considéré comme une quête spirituelle, faisait partie de la formation des futurs guerriers. L’arc japonais (yumi), long de deux mètres environ, créé pour des cavaliers, est considéré comme un objet sacré ; il est censé conjurer les mauvaises influences lorsqu’on fait vibrer sa corde de soie. À l’époque d’Edo, les femmes pratiquent aussi le tir à l’arc.

Cette scène, qui reste énigmatique, pourrait être une image parodique. (G. L.)

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Lors de l’exposition d’art oriental, en 1925, Lemoisne fit l’éloge du donateur dans le journal du Cabinet, le 19 mai : « La très belle série d’estampes japonaises, que nous devons à la générosité de M. G. Marteau, qui fut un grand ami du Cabinet des estampes, a beaucoup de succès auprès des visiteurs. Des spécialistes très avertis comme Raymond Koechlin, Henri Rivière et Charles Vignier, dont le jugement fait autorité, s’accordent à les trouver très belles de tirages et dans un fort bon état de conservation. »

Peu de temps après, Raymond Koechlin (1860-1931), personnalité du monde de l’art, vice-président de l’Union centrale des arts décoratifs et président du Conseil des musées nationaux (1922-1931), organisateur de six expositions sur l’estampe japonaise au musée des Arts décoratifs, chercheur et collectionneur d’art médiéval et asiatique, s’inscrivait parmi les donateurs avec quelques œuvres rares, et trente-deux livres, dont certains provenant de la collection Goncourt, portent des annotations manuscrites de l’écrivain. Là encore, les liens que Lemoisne entretenait avec les collectionneurs se révélèrent essentiels. Évoquant Koechlin, il écrit : « J’avais appris à connaître les gravures japonaises en feuilletant quai de Béthune le très beau carton qu’il avait réuni. […] Lorsque j’ai commencé à constituer la série des estampes japonaises au Cabinet […], il ne cessa de m’encourager et souvent nous apporta des pièces que je n’avais pu acquérir. » (Journal du département, 9 novembre 1931).

Yamauba et Kintarô

Yamauba, portant Kintarô sur ses épaules, coiffe ses longs cheveux. Utamaro dans ce chef d’œuvre de la gravure exploite magistralement et avec l’aisance d’un calligraphe toute la richesse du trait : tracé léger, souple et sûr des contours du corps de la femme, tracé épais semblable à celui du pinceau pour le corps de l’enfant et celui du drapé, libre, ample et orné de gaufrage de feuilles et de vrilles. L’enroulement du corps s’achève par la chevelure en arabesque où la subtilité de la taille libère quelques cheveux, éclairant ainsi l’ensemble.

Edmond de Goncourt donne libre cours à son admiration pour ce genre d’estampe dans l’une de ses phrases : « En ces assemblages, en ces groupements de la mère et de l’enfant, où l’existence des deux êtres n’est pas encore séparée, et où des entrailles de la mère, la vie de l’enfant semble être passée sur ses genoux, sur ses épaules. » (Outamaro, 1891, p. 56.)

Le cadrage coupe volontairement l’image, accentuant ainsi la monumentalité et la vision en plan rapproché de la mère et de l’enfant, qui regarde au-delà de la feuille. La sobriété des couleurs noire, beige et rosée, réduites à trois, privilégie l’ampleur du graphisme.

Utamaro exécuta plus de cinquante estampes, la plupart de 1801 à 1804, sur le thème de Yamauba et Kintarô, très exploité par les artistes de l’ukiyo-e. Kintarô, « le garçon d’or », est le nom d’enfance d’un héros de contes populaires appelé Sakata no Kintoki, samouraï et fidèle compagnon du célèbre guerrier Minamoto no Yorimitsu. Il aurait vécu à l’époque Heian (794-1185).

La légende en fit le fils de Yamauba, la vieille femme sauvage de la montagne, personnage démoniaque vivant dans la région du mont Ashigara. Doté d’une force herculéenne, Kintarô luttait avec les ours et les bêtes sauvages. Devenu grand, il s’attaqua aux démons. Il apparut dans les récits chantés de jôruri et dans les pièces de kabuki, aux 17e et 18e siècles, sous le nom de Kaidômaru.

Le plus souvent, il est représenté enfant, énorme, armé d’une hache, domptant les bêtes féroces ou dans des scènes de tendresse avec sa mère. Les femmes attendant un bébé prient les kami, esprits divins du culte shintoïste, pour avoir un enfant aussi beau et fort que Kintarô.

Utamaro, interprétant le thème, a figuré la mère et l’enfant comme des êtres proches de la nature, dans des scènes de tendresse spontanée d’une rudesse touchante. Edmond de Goncourt fut séduit par ces feuilles et « ce marmot herculéen, à la peau couleur d’acajou, élevé par une femme à la tignasse noire, sauvagement échevelée. » (Outamaro, 1891, p. 46). (G. L.)

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

« La préparation de tôfu » (Gion-dôfu)

Utamaro consacra une série de douze estampes aux travaux manuels féminins, souvent en liaison avec les mois de l’année : coiffure, fabrication de tôfu, étirage des étoffes, peinture sur soie, vente de poudre et de brosses à dents, broderie de kemari (balles de jeu), calligraphie, couture.

L’artiste anoblit par la perfection des gestes, par le détail sublimé, ces activités quotidiennes, dévoilant sa sensibilité singulière devant les expressions et les attitudes de ces femmes, sereines, accomplissant ces taches avec des gestes séculaires. Comme toujours, il atteint par une observation sensitive, l’essence même de ce qu’il regarde.

Ici, les deux vendeuses de tôfu, coiffées d’un tenugui (étoffe blanche utilisée comme foulard) sont installées devant un restaurant dont on distingue le rideau d’entrée et la lanterne à gauche. Près d’elles un panier, avec des baguettes, à droite. L’une, vêtue d’un kimono orné de momochidori (pluviers) prépare le tôfu, une pâte de graines de soja, en le découpant avant de l’enfiler dans une tige de bambou pour le faire griller. Il sera ensuite tartiné avec de la pâte miso, faite avec des graines de soja fermentées (le nom de Gion-dôfu désigne cette préparation). Cette spécialité appréciée à Kyoto, fut commercialisée à Edo en 1769, par le magasin Eirakuan, à Asakusa Umamichi. L’autre jeune fille active le feu avec un uchiwa. L’ensemble offre une harmonie de couleurs discrètes dans les tons roses, gris, beiges, ivoires. (G. L.)

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Charles Vignier (1863-1934), expert, historien et marchand d’art d’Extrême-Orient, était coauteur avec Hogitaro Inada, des catalogues d’expositions consacrées aux maîtres japonais à partir des collections d’amateurs, au musée des Arts décoratifs, de 1909 à 1914. Il rédigeait les catalogues de ventes des collections et fit don, à ces occasions, d’estampes comblant certaines lacunes de notre fonds, notamment en 1922 et en 1926, lors des ventes Charles Haviland (1839-1921).

Ce dernier, fils de David Haviland, américain, fondateur de la manufacture de Limoges, était directeur de la fabrique et fondateur de l’atelier d’Auteuil à Paris, dirigé par Félix Bracquemond. Il avait rassemblé durant plus de quarante années, six mille estampes japonaises environ. Amateur solitaire, gendre de Philippe Burty, il était client de Bing et d’Hayashi, et recherchait avant tout la rareté et la qualité. Il n’hésita pas à écrire à Hayashi le 18 octobre 1891 : « Je vous envoie mon carton d’images japonaises […]. Je vous prie de remplacer mes épreuves par des meilleures chaque fois que cela vous sera possible. » Plusieurs ventes furent nécessaires, de 1922 à 1925, pour disperser sa superbe collection consacrée surtout aux estampes de beautés féminines. Quatre-vingts gravures environ furent acquises par le Département, parmi lesquelles de nombreux Harunobu, Kiyonaga, Shunchô, Utamaro. Quelques-unes cependant furent offertes.

Lemoisne nous informe régulièrement de l’évolution du fonds japonais : « M. Émile Javal nous donne très aimablement 11 estampes japonaises qui, jointes aux 16 achetées à sa vente, augmentent notre collection d’un petit lot de Shunshô, Toyokuni, Hokusai, Hiroshige » (Journal, 1er mai 1926). Ce collectionneur, considéré comme le spécialiste d’Hiroshige, avait constitué sa collection lorsque les prix étaient encore abordables et avait acquis celle de Jacques Doucet.

Le legs d’Atherton Curtis

Portrait du collectionneur Atherton Curtis

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Un ensemble considérable d’estampes en feuilles, valorisa le fonds du Cabinet en 1939. Atherton Curtis (1863-1943) légua huit cents estampes japonaises, qui entrèrent effectivement à la Bibliothèque en 1949. Américain, Curtis avait commencé sa collection à New York en 1896 par l’achat d’épreuves de Hokusai et de Hiroshige. Puis, s’installant à Paris, il y avait transporté ses caisses d’estampes. En 1906, la collection était à peu près constituée, offrant un vaste panorama de l’ukiyo-e : trente-cinq maîtres y apparaissaient, des « primitifs », tel Moronobu, à Hiroshige. Le 18e siècle, pendant lequel l’ukiyo-e connut son âge d’or, est très représenté avec notamment quarante estampes de Harunobu. Le 19e siècle privilégie Hokusai, avec des œuvres de la fin de sa vie, les plus recherchées par les collectionneurs de l’époque, quelques essais uniques, un album de croquis de son atelier acquis chez Bing et un bois gravé de Hokusai. Toute l’évolution de la technique figure dans cette collection (sumizuri-e, tan-e, beni-e, urushi-e, benizuri-e, nishiki-e), toutes les singularités de cet art (fonds marbrés, micacés, gaufrage, saupoudrage d’or ou d’argent) et tous les formats.

C’est en 1900 que Curtis s’était procuré un maximum d’estampes chez Bing, cent quatre-vingt-quatorze, parmi lesquelles des chefs-d’œuvre. Après un séjour de quatre années aux États-Unis, il note dans son Journal, le 31 janvier 1905 : « Bing came over to see the japanese things bought in New York. » L’enthousiasme des collectionneurs et marchands est perceptible dans cette simple phrase. Une découverte était toujours espérée.

Pour arriver à équilibrer sa collection, Curtis avait puisé à différentes sources et les noms d’un grand nombre de collectionneurs français et étrangers se retrouvent dans les provenances des gravures : Hayashi, Vignier, Tillot, Vickery, Barboutau, Leroux, Yamanaka (marchand de Tokyo et Londres), Exteens, Felinge, Culty, Smith, Brown, Manzi, Colman, Rousseil, Hierseman, Vever.

Quelques livres et estampes érotiques, entrés avec les collections Tronquois et Marteau ont déjà été évoqués. Un lot significatif, une cinquantaine de livres illustrés et cent soixante-six estampes, don de Georges Barbier (1882-1932), accrut cet ensemble en 1933. Ce peintre et illustrateur d’ouvrages libertins, qui avait débuté comme dessinateur au Rire, un hebdomadaire satirique, avait réuni des œuvres souvent très rares. Certaines proviennent de la vente de la collection du poète Pierre Louÿs (1870-1925), en 1926. Quelques livres portent l’ex-libris de Léon Gambetta (1838-1882), homme politique français.

De nombreuses autres entrées, comprenant notamment des estampes japonaises, pourraient encore être évoquées, tel le don de la collection Smith-Lesouëf, en 1913, le don Paul Cosson et l’acquisition, en 1943, de la collection Jules Lieure (1866-1943), ou encore les achats lors des ventes Moreau, en 1934, Vever, en 1948, et à la galerie Berès, plus récemment.

Mais il semble que cette longue série ne saurait se poursuivre discrètement. Un ensemble exceptionnel et inattendu de plusieurs centaines d’estampes et d’albums, la collection du graveur japonisant Henri Rivière, a rejoint par dation en 2005 le fonds du département des Estampes et reste à inventorier.

Les acteurs Iwai Hanshirô IV, à droite, dans le rôle d’Hisamatsu et Nakamura Noshio II, à gauche, dans celui d’Osome

Comme Sharaku, Utamaro et Kiyonaga, Toyokuni propose lui aussi à ses amateurs le thème à succès des amants tragiques. Hisamatsu et Osome vivent un amour impossible, contraire aux conventions sociales, qui ne peut avoir comme issue que le double suicide.

Hisamatsu, fille d’un prêteur sur gage d’Ôsaka, est amoureuse d’Osome, l’employé de son père. Ce fait divers, qui se déroula en 1710, fut à l’origine de plusieurs versions de jôruri et de kabuki.

C’est dans un style ornemental, tout en arabesques et en envolées, que Toyokuni figure le couple d’acteurs de kabuki : Hanshirô IV (1747-1800), connu sous ce nom de 1765 à 1800, l’un des meilleurs onnagata à Edo, et Noshio (1759-1800), acteur sous ce nom de1779 à 1800. Une ligne ondulante cerne avec sûreté les plans et les formes. Le tracé souple et régulier donne l’illusion de la continuité, et les personnages semblent modelés par les motifs très sobres des luxueuses étoffes. Les costumes participent symboliquement à l’action. Osome tente de se fondre dans la manche du kimono d’Hisamatsu. (G. L.)

Utagawa Toyokuni fit son apprentissage chez Utagawa Toyoharu I (1735-1814), fondateur de l’école Utagawa et il devint le maître le plus important de ce courant. Il s’affirma dans les portraits d’acteurs en plan rapproché accentuant l’expression des visages. Il réalisa une série très célèbre de quarante estampes, Portraits d’acteurs sur scène, entre 1794 et 1795, saisies sur le vif, parfois dans un goût ornemental et décoratif. Il chercha avant tout à imposer le rôle avec réalisme, travaillant les expressions et la gestuelle. Il réalisa aussi de nombreuses estampes de femmes élégantes. Il est l’un des plus importants novateurs de l’ukiyo-e dans la dernière période de cet art. Il eut de très nombreux élèves mais sa grande popularité et l’abondance de sa production affaiblit la qualité de ses œuvres au 19e siècle.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Lien permanent

ark:/12148/mm5d372zssdkv