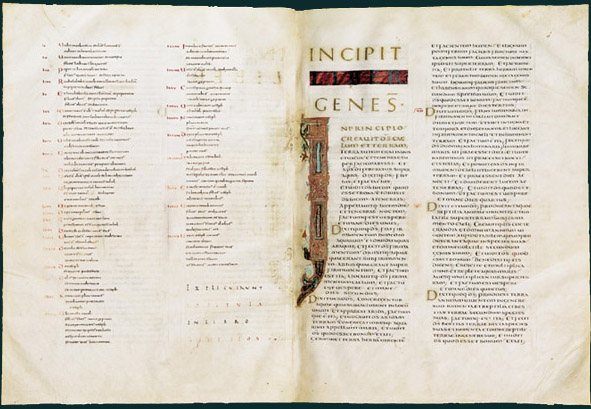

Bible dite de Saint-Maur-des-Fossés ou du Comte Rorigon

École de Tours (France), IXe siècle

Parchemin

BnF, Département des Manuscrits, Latin 3, folios 312v -313

Parchemin

BnF, Département des Manuscrits, Latin 3, folios 312v -313

Écriture Manuscrite

Comme dans le livre imprimé, les styles d’écriture manuscrite au Moyen Âge ont pu permettre de hiérarchiser l’information dans la mise en page. Ainsi capitale, onciale et minuscule caroline sont employées ensemble pour les titres, les prologues et le corps du texte dans cette magnifique bible.

À l’époque mérovingienne, on utilise pour les livres l’onciale, écriture majuscule avec emprunts aux cursives communes romaines, et la semi-onciale, transformation de l’onciale en minuscule avec des liaisons apparaissant entre les lettres. L’écriture dite mérovingienne est une cursive adaptée de la semi-onciale.

L’onciale est longue à copier et prend de la place, les autres graphies sont difficiles à déchiffrer, sans espace entre les mots, utilisant les majuscules de façon arbitraire, et surtout très diverses.

Inspirés de la capitale et de la cursive romaine, les premiers signes d'onciale ont pris forme à partir du IIe siècle après J.-C. Tout comme la cursive, cette écriture large et arrondie possède de courtes ascendantes et descendantes pour les lettres O, F, G, H, L, et Q.

Écriture des premiers chrétiens, puis des moines, elle connaît son heure de gloire au Ve siècle, essentiellement pour les textes ecclésiastiques. Elle est utilisée jusqu'aux IXe et Xe siècles, et subsiste dans les œuvres carolingiennes pour les titres et les premières lignes de chapitre (manuscrits, livres, sur papyrus et parchemin).

Comme dans le livre imprimé, les styles d’écriture manuscrite au Moyen Âge ont pu permettre de hiérarchiser l’information dans la mise en page. Ainsi capitale, onciale et minuscule caroline sont employées ensemble pour les titres, les prologues et le corps du texte dans cette magnifique bible.

À l’époque mérovingienne, on utilise pour les livres l’onciale, écriture majuscule avec emprunts aux cursives communes romaines, et la semi-onciale, transformation de l’onciale en minuscule avec des liaisons apparaissant entre les lettres. L’écriture dite mérovingienne est une cursive adaptée de la semi-onciale.

L’onciale est longue à copier et prend de la place, les autres graphies sont difficiles à déchiffrer, sans espace entre les mots, utilisant les majuscules de façon arbitraire, et surtout très diverses.

Inspirés de la capitale et de la cursive romaine, les premiers signes d'onciale ont pris forme à partir du IIe siècle après J.-C. Tout comme la cursive, cette écriture large et arrondie possède de courtes ascendantes et descendantes pour les lettres O, F, G, H, L, et Q.

Écriture des premiers chrétiens, puis des moines, elle connaît son heure de gloire au Ve siècle, essentiellement pour les textes ecclésiastiques. Elle est utilisée jusqu'aux IXe et Xe siècles, et subsiste dans les œuvres carolingiennes pour les titres et les premières lignes de chapitre (manuscrits, livres, sur papyrus et parchemin).