Les fables de Kalîla et Dimna

Kalîla wa Dimna est présenté comme étant une traduction des Fables de Bidpaï. À l’origine, ces fables animalières, tirées d’une épopée fondatrice de la civilisation indienne – le Pantchatantra –, auraient été écrites en sanskrit, vers 200, par un brahmane inconnu, équivalent d’Ésope pour la tradition indienne, puis traduites en persan et, au 6e siècle, en syriaque.

L’adaptation du persan en arabe, réalisée par Ibn al-Muqaffa‘ vers 750, obéit aux préoccupations de son auteur. Premier grand prosateur de langue arabe et haut dignitaire de l’administration, Ibn al-Muqaffa‘ consacra ses écrits d’une part à l’éthique politique, exprimant sa conception du pouvoir, d’autre part au savoir nécessaire à l’homme pour se bien conduire sur terre et assurer son salut dans l’au-delà (l’adab). Sous la forme voilée de la fable, les deux héros, des chacals nommés Kalîla et Dimna, rapportent au long de dix-huit chapitres des anecdotes (une histoire par chapitre), relatent des intrigues de cour, donnent des conseils et édictent des règles de conduite.

Ce recueil d’apologues aurait été destiné à l’éducation morale des princes, mais son audience fut plus large. Considéré comme un modèle de style et apprécié pour ses illustrations, il remporta un immense succès auprès d’un public de lettrés.

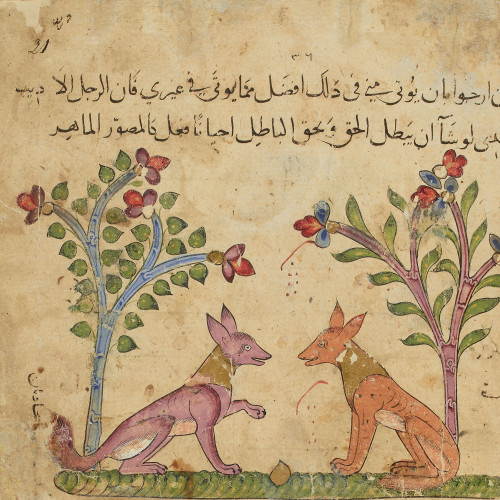

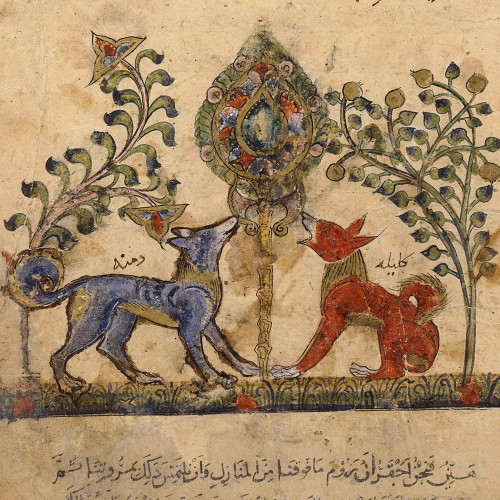

Les deux chacals Kalîla et Dimna

Le recueil d’apologues, destiné à l’éducation morale des princes, doit son titre aux héros, deux chacals nommés Kalîla et Dimna. Riche de 98 miniatures, ce manuscrit, le plus ancien conservé, constitue un bel exemple de l’esthétique classique de la peinture arabe alliant stylisation (particulièrement dans le dessin des végétaux) et précision du détail (expressivité des animaux). Le peintre utilise une palette très étendue de couleurs.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le combat des hiboux et des corbeaux

Le manuscrit, sans mention de date ou de lieu, a été réalisé sous les Mamelouks. Contrairement au précédent, il ne contient que six fables. Les nombreuses peintures dont le style reste encore très proche de l'école mésopotamienne se caractérisent par la vivacité des représentations animales. Les couleurs vives et contrastées ont plus une valeur décorative que réaliste.

Le corbeau exécute ici son plan pour se venger des hiboux. S’introduisant parmi eux, il se fit passer pour une victime rejetée par les siens. Malgré la défiance de certains, il gagna la confiance de leur roi et pénétra dans leur territoire. Il demanda alors subrepticement aux corbeaux de réunir du bois et d’allumer un grand feu devant la caverne où vivaient les hiboux durant la journée.

La peinture illustre le moment le plus dramatique de l’histoire. Située dans une montagne constituée d’un amoncellement de rochers bleus, la caverne est obstruée par les larges flammes rouges se dégageant d’un feu de bois. Perpendiculairement, quatre corbeaux battent énergiquement des ailes, pour souffler et attiser le feu. Les hiboux prisonniers, ne pouvant sortir sans se consumer, meurent étouffés. Le mouvement dynamique des corbeaux noirs et gris s’oppose à la masse confuse et immobile des hiboux dont seuls se distinguent les gros yeux ronds. Les couleurs vives et contrastées contribuent à la force de la scène.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Une source d'inspiration pour La Fontaine

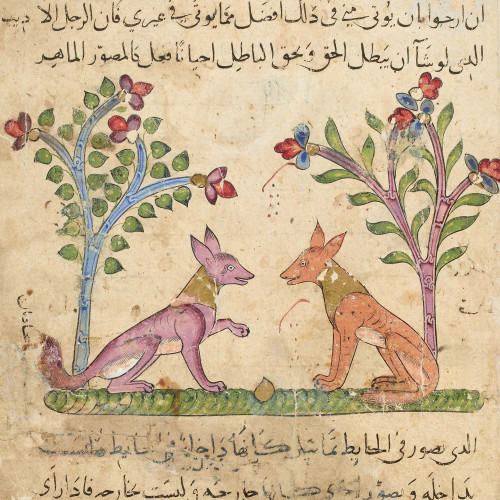

Fable : le renard et le tambour

Dans cet ouvrage originaire d’Inde, Bidpaï, un philosophe, enseigne son roi par l’intermédiaire de fables mettant en scène des animaux, dont les deux personnages principaux, les chacals Kalila et Dimna. Riche de 98 miniatures, ce manuscrit, le plus ancien conservé, constitue un bel exemple de l'esthétique classique de la peinture arabe alliant stylisation (particulièrement dans le dessin des végétaux) et précision du détail (expressivité des animaux). Le peintre utilise une palette très étendue de couleurs.

Ici un renard affamé saisit un tambour qu’il croit rempli de viande mais que le vent fait en réalité vibrer. Trompé, il s’aperçoit que ce dernier est vide, illustrant l’idée que les apparences sont parfois trompeuses.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La version d’Ibn al-Muqaffa‘ fut abondamment traduite, en persan, en turc, mongol, latin et inspira de nombreux écrivains. Des exemplaires, enluminés ou non, rapportés par des savants ou des ambassadeurs, enrichirent les grandes bibliothèques européennes. En 1644, une version française, réalisée à partir d’une nouvelle traduction persane du texte d’Ibn al-Muqaffa‘, fut publiée par Gilbert Gaulmin. La Fontaine emprunta aux histoires de Kalîla et Dimna les éléments ou la trame de quelques-unes de ses Fables : Le Chat, la Belette et le Petit Lapin, Le Chat et le Rat, Les Deux Pigeons, La Laitière et le Pot au lait…

Provenance

Cet article provient du site Art du livre arabe.

Lien permanent

ark:/12148/mmc0fcm9trcj