Les Fables de la Fontaine

Publiée par la librairie Louis-Hachette à Paris, l'édition des Fables de la Fontaine illustrée par Gustave Doré a fait l'objet de deux tirages légèrement différents. Le premier, imprimé sur un papier ordinaire de format petit in-folio, fut diffusé d'abord sous forme de livraisons successives de 1866 à 1867. La dernière livraison comprenait une couverture sous laquelle les souscripteurs pouvaient réunir l'ensemble ainsi qu'une page de titre. On prépara parallèlement, courant 1867, un tirage de luxe publié en deux volumes grand in-folio, imprimé à une dizaine d'exemplaires hors commerce sur papier de Chine et à mille exemplaires sur papier vélin destinés à la vente, avec les planches hors-texte sur papier de Chine. Du point de vue de l'illustration, certaines planches furent modifiées. Une quinzaine de graveurs sur bois debout ont travaillé à traduire les planches les dessins de Doré, réalisés à la plume avec gouache et lavis. On relève parmi les signatures les noms des graveurs sur bois les plus doués de leur temps, comme Adolphe Pannemaker et Paul Jonnard (plus du tiers des planches), Héliodore Pisan, ami et interprète favori de Doré, ou encore Henri Hildibrand, l'un des graveurs de prédilection des éditions Hachette et Hetzel.

La cigale et la fourmi

« La cigale, ayant chanté

Tout l’été,

Se trouva fort dépourvue

Quand la bise fut venue.

Pas un seul petit morceau

De mouche ou de vermisseau.

Elle alla crier famine

Chez la fourmi sa voisine,

La priant de lui prêter

Quelque grain pour subsister

Jusqu’à la saison nouvelle.

"Je vous paierai, lui dit-elle,

Avant l’Oût, foi d’animal,

Intérêt et principal."

La fourmi n’est pas prêteuse ;

C’est là son moindre défaut.

"Que faisiez-vous au temps chaud ?

Dit-elle à cette emprunteuse.

‒ Nuit et jour à tout venant

Je chantais, ne vous déplaise.

Vous chantiez ? j’en suis fort aise.

Eh bien ! dansez maintenant." »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Le rat de ville et le rat des champs

« Autrefois le rat de ville

Invita le rat des champs,

D’une façon fort civile,

À des reliefs d’ortolans.

Sur un tapis de Turquie

Le couvert se trouva mis.

Je laisse à penser la vie

Que firent ces deux amis.

Le régal fut fort honnête,

Rien ne manquait au festin ;

Mais quelqu’un troubla la fête

Pendant qu’ils étaient en train.

À la porte de la salle

Ils entendirent du bruit :

Le rat de ville détale ;

Son camarade le suit.

Le bruit cesse, on se retire :

Rats en campagne aussitôt ;

Et le citadin de dire :

"Achevons tout notre rôt.

C’est assez, dit le rustique ;

Demain vous viendrez chez moi :

Ce n’est pas que je me pique

De tous vos festins de roi ;

Mais rien ne vient m’interrompre :

Je mange tout à loisir.

Adieu donc ; fi du plaisir

Que la crainte peut corrompre." »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Le loup et l’agneau

« La raison du plus fort est toujours la meilleure :

Nous l’allons montrer tout à l’heure.

Un agneau se désaltérait

Dans le courant d’une onde pure.

Un loup survient à jeun qui cherchait aventure,

Et que la faim en ces lieux attirait.

"Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?

Dit cet animal plein de rage :

Tu seras châtié de ta témérité.

‒ Sire, répond l’agneau, que Votre Majesté

Ne se mette pas en colère ;

Mais plutôt qu’elle considère

Que je me vas désaltérant

Dans le courant,

Plus de vingt pas au-dessous d’Elle,

Et que par conséquent, en aucune façon,

Je ne puis troubler sa boisson.

‒ Tu la troubles, reprit cette bête cruelle,

Et je sais que de moi tu me dis l’an passé.

‒ Comment l’aurais-je fait si je n’étais pas né ?

Reprit l’agneau, je tète encor ma mère

‒ Si ce n’est toi, c’est donc ton frère.

‒ Je n’en ai point. ‒ C’est donc quelqu’un des tiens :

Car vous ne m’épargnez guère,

Vous, vos bergers, et vos chiens.

On me l’a dit : il faut que je me venge."

Là-dessus, au fond des forêts

Le loup l’emporte, et puis le mange,

Sans autre forme de procès. »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Les voleurs et l’âne

« Pour un âne enlevé deux voleurs se battaient :

L’un voulait le garder ; l’autre le voulait vendre.

Tandis que coups de poing trottaient,

Et que nos champions songeaient à se défendre,

Arrive un troisième larron

Qui saisit maître Aliboron.

L’âne, c’est quelquefois une pauvre province.

Les voleurs sont tel ou tel prince,

Comme le Transylvain, le Turc, et le Hongrois.

Au lieu de deux, j’en ai rencontré trois :

Il est assez de cette marchandise.

De nul d’eux n’est souvent la province conquise :

Un quart voleur survient, qui les accorde net

En se saisissant du baudet. »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La mort et le bûcheron

« Un pauvre bûcheron tout couvert de ramée,

Sous le faix du fagot aussi bien que des ans

Gémissant et courbé marchait à pas pesants,

Et tâchait de gagner sa chaumine enfumée.

Enfin, n’en pouvant plus d’effort et de douleur,

Il met bas son fagot, il songe à son malheur.

Quel plaisir a-t-il eu depuis qu’il est au monde ?

En est-il un plus pauvre en la machine ronde ?

Point de pain quelquefois, et jamais de repos :

Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts,

Le créancier, et la corvée

Lui font d’un malheureux la peinture achevée.

Il appelle la Mort, elle vient sans tarder,

Lui demande ce qu’il faut faire.

"C’est, dit-il, afin de m’aider

À recharger ce bois ; tu ne tarderas guère." »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Le Chêne et le Roseau

« Le chêne un jour dit au roseau :

"Vous avez bien sujet d’accuser la Nature ;

Un roitelet pour vous est un pesant fardeau.

Le moindre vent qui d’aventure

Fait rider la face de l’eau,

Vous oblige à baisser la tête :

Cependant que mon front, au Caucase pareil,

Non content d’arrêter les rayons du soleil,

Brave l’effort de la tempête.

Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr.

Encor si vous naissiez à l’abri du feuillage

Dont je couvre le voisinage,

Vous n’auriez pas tant à souffrir :

Je vous défendrais de l’orage ;

Mais vous naissez le plus souvent

Sur les humides bords des royaumes du vent.

La Nature envers vous me semble bien injuste.

‒ Votre compassion, lui répondit l’arbuste,

Part d’un bon naturel ; mais quittez ce souci.

Les vents me sont moins qu’à vous redoutables.

Je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu’ici

Contre leurs coups épouvantables

Résisté sans courber le dos ;

Mais attendons la fin." Comme il disait ces mots

Du bout de l’horizon accourt avec furie

Le plus terrible des enfants

Que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs.

L’arbre tient bon ; le roseau plie.

Le vent redouble ses efforts,

Et fait si bien qu’il déracine

Celui de qui la tête au ciel était voisine,

Et dont les pieds touchaient à l’Empire des morts. »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Conseil tenu par les rats

« Un chat, nommé Rodilardus

Faisait de rats telle déconfiture

Que l’on n’en voyait presque plus,

Tant il en avait mis dedans la sépulture.

Le peu qu’il en restait, n’osant quitter son trou,

Ne trouvait à manger que le quart de son sou ;

Et Rodilard passait, chez la gent misérable,

Non pour un chat, mais pour un diable.

Or un jour qu’au haut et au loin

Le galant alla chercher femme,

Pendant tout le sabbat qu’il fit avec sa dame,

Le demeurant des rats tint chapitre en un coin

Sur la nécessité présente.

Dès l’abord leur doyen, personne fort prudente,

Opina qu’il fallait, et plus tôt que plus tard,

Attacher un grelot au cou de Rodilard ;

Qu’ainsi, quand il irait en guerre,

De sa marche avertis, ils s’enfuiraient sous terre ;

Qu’il n’y savait que ce moyen.

Chacun fut de l’avis de monsieur le Doyen,

Chose ne leur parut à tous plus salutaire.

La difficulté fut d’attacher le grelot.

L’un dit : "Je n’y vas point, je ne suis pas si sot" ;

L’autre : "Je ne saurais." Si bien que sans rien faire

On se quitta. J’ai maints chapitres vus,

Qui pour néant se sont ainsi tenus :

Chapitres non de rats, mais chapitres de moines,

Voire chapitres de chanoines.

Ne faut-il que délibérer,

La Cour en conseillers foisonne ;

Est-il besoin d’exécuter,

L’on ne rencontre plus personne. »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Le Lion et le Rat

« Il faut, autant qu’on peut, obliger tout le monde :

On a souvent besoin d’un plus petit que soi.

De cette vérité deux fables feront foi,

Tant la chose en preuves abonde.

Entre les pattes d’un lion

Un rat sortit de terre assez à l’étourdie.

Le roi des animaux, en cette occasion,

Montra ce qu’il était, et lui donna la vie.

Ce bienfait ne fut pas perdu.

Quelqu’un aurait-il jamais cru

Qu’un lion d’un rat eût affaire ?

Cependant il advint qu’au sortir des forêts

Ce lion fut pris dans des rets

Dont ses rugissements ne le purent défaire.

Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents

Qu’une maille rongée emporta tout l’ouvrage. »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Le lièvre et les grenouilles

« Un lièvre en son gîte songeait

(Car que faire en un gîte, à moins que l’on ne songe ? ) ;

Dans un profond ennui ce lièvre se plongeait :

Cet animal est triste, et la crainte le ronge.

"Les gens de naturel peureux

Sont, disait-il, bien malheureux ;

Ils ne sauraient manger morceau qui leur profite.

Jamais un plaisir pur, toujours assauts divers :

Voilà comme je vis : cette crainte maudite

M’empêche de dormir, sinon les yeux ouverts.

Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle.

Et la peur se corrige-t-elle ?

Je crois même qu’en bonne foi

Les hommes ont peur comme moi."

Ainsi raisonnait notre lièvre

Et cependant faisait le guet.

Il était douteux, inquiet :

Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre.

Le mélancolique animal,

En rêvant à cette matière,

Entend un léger bruit : ce lui fut un signal

Pour s’enfuir devers sa tanière.

Il s’en alla passer sur le bord d’un étang.

Grenouilles aussitôt de sauter dans les ondes,

Grenouilles de rentrer en leurs grottes profondes.

"Oh ! dit-il, j’en fais faire autant

Qu’on m’en fait faire ! Ma présence

Effaie aussi les gens, je mets l’alarme au camp !

Et d’où me vient cette vaillance ?

Comment ! des animaux qui tremblent devant moi !

Je suis donc un foudre de guerre ?

Il n’est, je le vois bien, si poltron sur la terre

Qui ne puisse trouver un plus poltron que soi." »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Le loup devenu berger

« Un loup qui commençait d’avoir petite part

Aux brebis de son voisinage,

Crut qu’il fallait s’aider de la peau du renard,

Et faire un nouveau personnage.

Il s’habille en berger, endosse un hoqueton,

Fait sa houlette d’un bâton,

Sans oublier la cornemuse.

Pour pousser jusqu’au bout la ruse,

Il aurait volontiers écrit sur son chapeau :

C’est moi qui suis Guillot, berger de ce troupeau.

Sa personne étant ainsi faite

Et ses pieds de devant posés sur sa houlette,

Guillot le sycophante approche doucement.

Guillot le vrai Guillot étendu sur l’herbette,

Dormait alors profondément.

Son chien dormait aussi, comme aussi sa musette.

La plupart des brebis dormaient pareillement.

L’hypocrite les laissa faire,

Et pour pouvoir mener vers son fort les brebis

Il voulut ajouter la parole aux habits,

Chose qu’il croyait nécessaire.

Mais cela gâta son affaire,

Il ne put du pasteur contrefaire la voix.

Le ton dont il parla fit retentir les bois,

Et découvrit tout le mystère.

Chacun se réveille à ce son,

Les brebis, le chien, le garçon.

Le pauvre loup, dans cet esclandre,

Empêché par son hoqueton,

Ne put ni fuir ni se défendre.

Toujours par quelque endroit fourbes se laissent prendre.

Quiconque est loup agisse en loup :

C’est le plus certain de beaucoup »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Les Grenouilles qui demandent un roi (illustration)

« Les grenouilles, se lassant

De l’état démocratique,

Par leurs clameurs firent tant

Que Jupin les soumit au pouvoir monarchique.

Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique :

Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant

Que la gent marécageuse,

Gent fort sotte et fort peureuse,

S’alla cacher sous les eaux,

Dans les joncs, dans les roseaux,

Dans les trous du marécage,

Sans oser de longtemps regarder au visage

Celui qu’elles croyaient être un géant nouveau ;

Or c’était un soliveau,

De qui la gravité fit peur à la première

Qui de le voir s’aventurant

Osa bien quitter sa tanière.

Elle approcha, mais en tremblant.

Une autre la suivit, une autre en fit autant,

Il en vint une fourmilière ;

Et leur troupe à la fin se rendit familière

Jusqu’à sauter sur l’épaule du roi.

Le bon sire le souffre, et se tient toujours coi.

Jupin en a bientôt la cervelle rompue.

"Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue."

Le monarque des dieux leur envoie une grue,

Qui les croque, qui les tue,

Qui les gobe à son plaisir,

Et grenouilles de se plaindre ;

Et Jupin de leur dire : "Eh quoi ! votre désir

À ses lois croit-il nous astreindre ?

Vous avez dû premièrement

Garder votre gouvernement ;

Mais, ne l’ayant pas fait, il vous devait suffire

Que votre premier roi fût débonnaire et doux :

De celui-ci contentez-vous,

De peur d’en rencontrer un pire." »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Le chat et le vieux rat

« J’ai lu chez un conteur de fables,

Qu’un second Rodilard, l’Alexandre des chats,

L’Attila, le fléau des rats,

Rendait ces derniers misérables :

J’ai lu, dis-je, en certain auteur,

Que ce chat exterminateur,

Vrai Cerbère, était craint une lieue à la ronde :

Il voulait de souris dépeupler tout le monde.

Les planches qu’on suspend sur un léger appui,

La mort aux rats, les souricières,

N’étaient que jeux au prix de lui.

Comme il voit que dans leurs tanières

Les souris étaient prisonnières,

Qu’elles n’osaient sortir, qu’il avait beau chercher,

Le galant fait le mort, et du haut d’un plancher

Se pend la tête en bas. La bête scélérate

À de certains cordons se tenait par la patte.

Le peuple des souris croit que c’est châtiment,

Qu’il a fait un larcin de rôt ou de fromage,

Égratigné quelqu’un, causé quelque dommage,

Enfin qu’on a pendu le mauvais garnement.

Toutes, dis-je, unanimement

Se promettent de rire à son enterrement,

Mettent le nez à l’air, montrent un peu la tête,

Puis rentrent dans leurs nids à rats,

Puis, ressortant, font quatre pas,

Puis enfin se mettent en quête.

Mais voici bien une autre fête :

Le pendu ressuscite, et sur ses pieds tombant,

Attrape les plus paresseuses.

"Nous en savons plus d’un, dit-il en les gobant :

C’est tour de vieille guerre, et vos cavernes creuses

Ne vous sauveront pas, je vous en avertis ;

Vous viendrez toutes au logis."

Il prophétisait vrai : notre maître Mitis

Pour la seconde fois les trompe et les affine,

Blanchit sa robe et s’enfarine,

Et de la sorte déguisé,

Se niche et se blottit dans une huche ouverte.

Ce fut à lui bien avisé :

La gent trotte-menu s’en vient chercher sa perte.

Un rat sans plus s’abstient d’aller flairer autour :

C’était un vieux routier : il savait plus d’un tour ;

Même il avait perdu sa queue à la bataille.

"Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille,

S’écria-t-il de loin au général des chats.

Je soupçonne dessous encor quelque machine.

Rien ne te sert d’être farine ;

Car quand tu serais sac, je n’approcherais pas."

C’était bien dit à lui ; j’approuve sa prudence :

Il était expérimenté,

Et savait que la méfiance

Est mère de la sûreté. »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

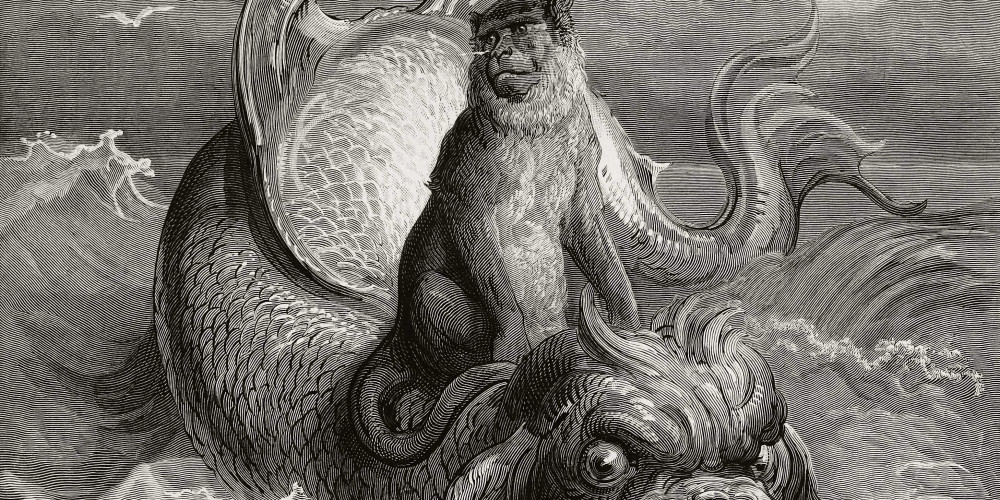

Le singe et le dauphin

« C’était chez les Grecs un usage

Que sur la mer tous voyageurs

Menaient avec eux en voyage

Singes et chiens de bateleurs.

Un navire en cet équipage

Non loin d’Athènes fit naufrage,

Sans les dauphins tout eût péri.

Cet animal est fort ami

De notre espèce : en son Histoire

Pline le dit, il le faut croire.

Il sauva donc tout ce qu’il put.

Même un singe en cette occurrence,

Profitant de la ressemblance,

Lui pensa devoir son salut.

Un dauphin le prit pour un homme,

Et sur son dos le fit asseoir

Si gravement qu’on eût cru voir

Ce chanteur que tant on renomme.

Le dauphin l’allait mettre à bord,

Quand par hasard il lui demande :

"Êtes-vous d’Athènes la grande ?

‒ Oui, dit l’autre, on m’y connaît fort ;

S’il vous y survient quelque affaire,

Employez-moi ; car mes parents

Y tiennent tous les premiers rangs :

Un mien cousin est juge-maire."

Le dauphin dit : "Bien grand merci :

Et le Pirée a part aussi

À l’honneur de votre présence ?

Vous le voyez souvent ? je pense.

‒ Tous les jours : il est mon ami,

C’est une vieille connaissance."

Notre magot prit pour ce coup

Le nom d’un port pour un nom d’homme.

De telles gens il est beaucoup

Qui prendraient Vaugirard pour Rome,

Et qui, caquetant au plus dru,

Parlent de tout et n’ont rien vu.

Le dauphin rit, tourne la tête,

Et, le magot considéré,

Il s’aperçoit qu’il n’a tiré

Du fond des eaux rien qu’une bête.

Il l’y replonge, et va trouver

Quelque homme afin de le sauver. »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Le bûcheron et Mercure

« Votre goût a servi de règle à mon ouvrage.

J’ai tenté les moyens d’acquérir son suffrage.

Vous voulez qu’on évite un soin trop curieux,

Et des vains ornements l’effort ambitieux.

Je le veux comme vous ; cet effort ne peut plaire.

Un auteur gâte tout quand il veut trop bien faire.

Non qu’il faille bannir certains traits délicats :

Vous les aimez, ces traits, et je ne les hais pas.

Quant au principal but qu’Ésope se propose,

J’y tombe au moins mal que je puis.

Enfin si dans ces vers je ne plais et n’instruis,

Il ne tient pas à moi, c’est toujours quelque chose.

Comme la force est un point

Dont je ne me pique point,

Je tâche d’y tourner le vice en ridicule,

Ne pouvant l’attaquer avec des bras d’Hercule.

C’est là tout mon talent ; je ne sais s’il suffit.

Tantôt je peins en un récit

La sotte vanité jointe avecque l’envie,

Deux pivots sur qui roule aujourd’hui notre vie.

Tel est ce chétif animal

Qui voulut en grosseur au bœuf se rendre égal.

J’oppose quelquefois, par une double image,

Le vice à la vertu, la sottise au bon sens,

Les agneaux aux loups ravissants,

La mouche à la fourmi, faisant de cet ouvrage

Une ample comédie à cent actes divers,

Et dont la scène est l’univers.

Hommes, dieux, animaux, tout y fait quelque rôle :

Jupiter comme un autre. Introduisons celui

Qui porte de sa part aux belles la parole :

Ce n’est pas de cela qu’il s’agit aujourd’hui.

Un bûcheron perdit son gagne-pain,

C’est sa cognée ; et la cherchant en vain,

Ce fut pitié là-dessus de l’entendre.

Il n’avait pas des outils à revendre.

Sur celui-ci roulait tout son avoir.

Ne sachant donc où mettre son espoir,

Sa face était de pleurs toute baignée.

"Ô ma cognée ! ô ma pauvre cognée !

S’écriait-il, Jupiter, rends-la-moi ;

Je tiendrai l’être encore un coup de toi."

Sa plainte fut de l’Olympe entendue.

Mercure vient. "Elle n’est pas perdue,

Lui dit ce dieu, la connaîtras-tu bien ?

Je crois l’avoir près d’ici rencontrée."

Lors une d’or à l’homme étant montrée,

Il répondit : "Je n’y demande rien."

Une d’argent succède à la première,

Il la refuse. Enfin une de bois :

"Voilà, dit-il, la mienne cette fois ;

Je suis content si j’ai cette dernière.

‒ Tu les auras, dit le dieu, toutes trois.

Ta bonne foi sera récompensée.

‒ En ce cas-là je les prendrai", dit-il.

L’histoire en est aussitôt dispersée ;

Et boquillons de perdre leur outil,

Et de crier pour se le faire rendre.

Le roi des dieux ne sait auquel entendre.

Son fils Mercure aux criards vient encor,

À chacun d’eux il en montre une d’or.

Chacun eût cru passer pour une bête

De ne pas dire aussitôt : "La voilà ! "

Mercure, au lieu de donner celle-là,

Leur en décharge un grand coup sur la tête.

Ne point mentir, être content du sien,

C’est le plus sûr : cependant on s’occupe

À dire faux pour attraper du bien.

Que sert cela ? Jupiter n’est pas dupe. »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Le cheval et le loup

« Un certain loup, dans la saison

Que les tièdes zéphyrs ont l’herbe rajeunie,

Et que les animaux quittent tous la maison,

Pour s’en aller chercher leur vie ;

Un loup, dis-je, au sortir des rigueurs de l’hiver,

Aperçut un cheval qu’on avait mis au vert.

Je laisse à penser quelle joie !

"Bonne chasse, dit-il, qui l’aurait à son croc.

Eh ! que n’es-tu mouton ? car tu me serais hoc :

Au lieu qu’il faut ruser pour avoir cette proie.

Rusons donc." Ainsi dit, il vient à pas comptés,

Se dit écolier d’Hippocrate ;

Qu’il connaît les vertus et les propriétés

De tous les simples de ces prés,

Qu’il sait guérir, sans qu’il se flatte,

Toutes sortes de maux. Si Dom Coursier voulait

Ne point celer sa maladie,

Lui loup gratis le guérirait.

Car le voir en cette prairie

Paître ainsi sans être lié

Témoignait quelque mal, selon la médecine.

"J’ai, dit la bête chevaline,

Une apostume sous le pied.

‒ Mon fils, dit le docteur, il n’est point de partie

Susceptible de tant de maux.

J’ai l’honneur de servir nosseigneurs les Chevaux,

Et fais aussi la chirurgie."

Mon galant ne songeait qu’à bien prendre son temps,

Afin de happer son malade.

L’autre qui s’en doutait lui lâche une ruade,

Qui vous lui met en marmelade

Les mandibules et les dents.

"C’est bien fait, dit le loup en soi-même fort triste ;

Chacun à son métier doit toujours s’attacher.

Tu veux faire ici l’arboriste,

Et ne fus jamais que boucher." »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Les médecins

« Le médecin Tant-pis allait voir un malade

Que visitait aussi son confrère Tant-mieux ;

Ce dernier espérait, quoique son camarade

Soutînt que le gisant irait voir ses aïeux.

Tous deux s’étant trouvés différents pour la cure,

Leur malade paya le tribut à Nature,

Après qu’en ses conseils Tant-pis eut été cru.

Ils triomphaient encor sur cette maladie.

L’un disait : "Il est mort, je l’avais bien prévu.

‒ S’il m’eût cru, disait l’autre, il serait plein de vie." »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Les animaux malades de la peste (I)

« Un mal qui répand la terreur,

Mal que le Ciel en sa fureur

Inventa pour punir les crimes de la terre,

La peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom),

Capable d’enrichir en un jour l’Achéron,

Faisait aux animaux la guerre.

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés :

On n’en voyait point d’occupés

À chercher le soutien d’une mourante vie ;

Nul mets n’excitait leur envie ;

Ni loups ni renards n’épiaient

La douce et l’innocente proie.

Les tourterelles se fuyaient :

Plus d’amour, partant plus de joie.

Le lion tint conseil, et dit : "Mes chers amis,

Je crois que le Ciel a permis

Pour nos péchés cette infortune ;

Que le plus coupable de nous

Se sacrifie aux traits du céleste courroux,

Peut-être il obtiendra la guérison commune.

L’histoire nous apprend qu’en de tels accidents

On fait de pareils dévouements :

Ne nous flattons donc point ; voyons sans indulgence

L’état de notre conscience.

Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons

J’ai dévoré force moutons.

Que m’avaient-ils fait ? Nulle offense :

Même il m’est arrivé quelquefois de manger

Le berger.

Je me dévouerai donc, s’il le faut ; mais je pense

Qu’il est bon que chacun s’accuse ainsi que moi :

Car on doit souhaiter selon toute justice

Que le plus coupable périsse.

‒ Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi ;

Vos scrupules font voir trop de délicatesse.

Eh bien ! manger moutons, canaille, sotte espèce,

Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur,

En les croquant beaucoup d’honneur.

Et quant au berger l’on peut dire

Qu’il était digne de tous maux,

Étant de ces gens-là qui sur les animaux

Se font un chimérique empire."

Ainsi dit le renard, et flatteurs d’applaudir.

On n’osa trop approfondir

Du tigre, ni de l’ours, ni des autres puissances,

Les moins pardonnables offenses.

Tous les gens querelleurs, jusqu’aux simples mâtins,

Au dire de chacun, étaient de petits saints.

L’âne vint à son tour, et dit : "J’ai souvenance

Qu’en un pré de moines passant,

La faim, l’occasion, l’herbe tendre, et je pense

Quelque diable aussi me poussant,

Je tondis de ce pré la largeur de ma langue.

Je n’en avais nul droit, puisqu’il faut parler net."

À ces mots on cria haro sur le baudet.

Un loup quelque peu clerc prouva par sa harangue

Qu’il fallait dévouer ce maudit animal,

Ce pelé, ce galeux, d’où venait tout le mal.

Sa peccadille fut jugée un cas pendable.

Manger l’herbe d’autrui ! quel crime abominable !

Rien que la mort n’était capable

D’expier son forfait : on le lui fit bien voir.

Selon que vous serez puissant ou misérable,

Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Un animal dans la lune

« Pendant qu’un philosophe assure

Que toujours par leurs sens les hommes sont dupés,

Un autre philosophe jure,

Qu’ils ne nous ont jamais trompés.

Tous les deux ont raison, et la philosophie

Dit vrai, quand elle dit que les sens tromperont

Tant que sur leur rapport les hommes jugeront ;

Mais aussi si l’on rectifie

L’image de l’objet sur son éloignement,

Sur le milieu qui l’environne,

Sur l’organe et sur l’instrument,

Les sens ne tromperont personne.

La Nature ordonna ces choses sagement :

J’en dirai quelque jour les raisons amplement.

J’aperçois le soleil ; quelle en est la figure ?

Ici-bas ce grand corps n’a que trois pieds de tour :

Mais si je le voyais là-haut dans son séjour,

Que serait-ce à mes yeux que l’œil de la nature ?

Sa distance me fait juger de sa grandeur ;

Sur l’angle et les côtés ma main la détermine.

L’ignorant le croit plat, j’épaissis sa rondeur ;

Je le rends immobile, et la terre chemine.

Bref je démens mes yeux en toute sa machine.

Ce sens ne me nuit point par son illusion.

Mon âme en toute occasion

Développe le vrai caché sous l’apparence.

Je ne suis point d’intelligence

Avecque mes regards peut-être un peu trop prompts,

Ni mon oreille lente à m’apporter les sons.

Quand l’eau courbe un bâton, ma raison le redresse :

La raison décide en maîtresse.

Mes yeux, moyennant ce secours,

Ne me trompent jamais, en me mentant toujours.

Si je crois leur rapport, erreur assez commune,

Une tête de femme est au corps de la lune.

Y peut-elle être ? Non. D’où vient donc cet objet ?

Quelques lieux inégaux font de loin cet effet.

La lune nulle part n’a sa surface unie :

Montueuse en des lieux, en d’autres aplanie,

L’ombre avec la lumière y peut tracer souvent

Un homme, un bœuf, un éléphant.

Naguère l’Angleterre y vit chose pareille.

La lunette placée, un animal nouveau

Parut dans cet astre si beau,

Et chacun de crier merveille :

Il était arrivé là-haut un changement

Qui présageait sans doute un grand événement.

Savait-on si la guerre entre tant de puissances

N’en était point l’effet ? Le monarque accourut :

Il favorise en roi ces hautes connaissances.

Le monstre dans la lune à son tour lui parut.

C’était une souris cachée entre les verres :

Dans la lunette était la source de ces guerres.

On en rit. Peuple heureux, quand pourront les François

Se donner, comme vous, entiers à ces emplois ?

Mars nous fait recueillir d’amples moissons de gloire :

C’est à nos ennemis de craindre les combats,

À nous de les chercher, certains que la victoire,

Amante de Louis, suivra partout ses pas.

Ses lauriers nous rendront célèbres dans l’Histoire.

Même les filles de Mémoire

Ne nous ont point quittés ; nous goûtons des plaisirs :

La paix fait nos souhaits et non point nos soupirs.

Charles en sait jouir : il saurait dans la guerre

Signaler sa valeur, et mener l’Angleterre

À ces jeux qu’en repos elle voit aujourd’hui.

Cependant s’il pouvait apaiser la querelle,

Que d’encens ! Est-il rien de plus digne de lui ?

La carrière d’Auguste a-t-elle été moins belle

Que les fameux exploits du premier des Césars ?

Ô peuple trop heureux, quand la paix viendra-t-elle

Nous rendre comme vous tout entiers aux beaux-arts ? »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

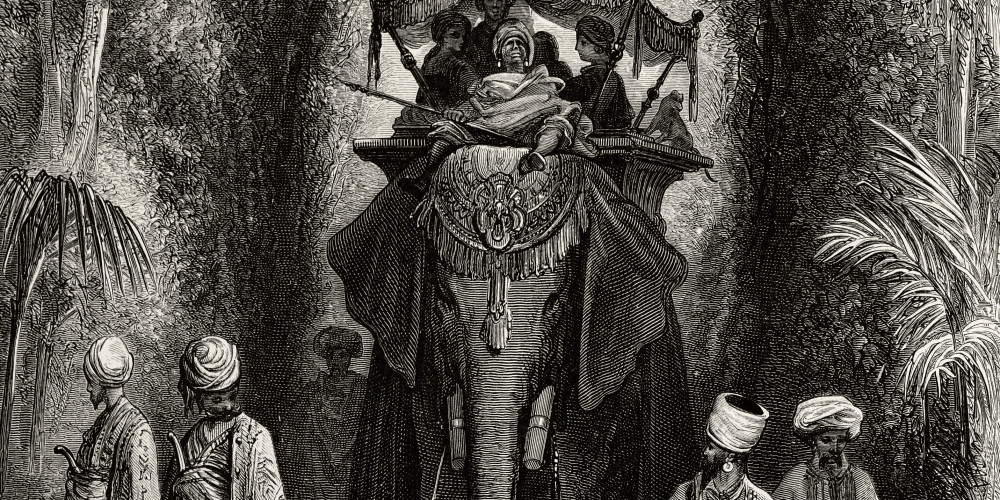

Le rat et l’éléphant

« Se croire un personnage est fort commun en France :

On y fait l’homme d’importance,

Et l’on n’est souvent qu’un bourgeois :

C’est proprement le mal françois.

La sotte vanité nous est particulière.

Les Espagnols sont vains, mais d’une autre manière.

Leur orgueil me semble en un mot

Beaucoup plus fou, mais pas si sot.

Donnons quelque image du nôtre

Qui sans doute en vaut bien un autre.

Un rat des plus petits voyait un éléphant

Des plus gros, et raillait le marcher un peu lent

De la bête de haut parage,

Qui marchait à gros équipage.

Sur l’animal à triple étage

Une sultane de renom,

Son chien, son chat et sa guenon,

Son perroquet, sa vieille, et toute sa maison,

S’en allait en pèlerinage.

Le rat s’étonnait que les gens

Fussent touchés de voir cette pesante masse :

"Comme si d’occuper ou plus ou moins de place

Nous rendait, disait-il, plus ou moins importants.

Mais qu’admirez-vous tant en lui, vous autres hommes ?

Serait-ce ce grand corps qui fait peur aux enfants ?

Nous ne nous prisons pas, tout petits que nous sommes,

D’un grain moins que les éléphants."

Il en aurait dit davantage ;

Mais le chat, sortant de sa cage,

Lui fit voir en moins d’un instant

Qu’un rat n’est pas un éléphant. »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

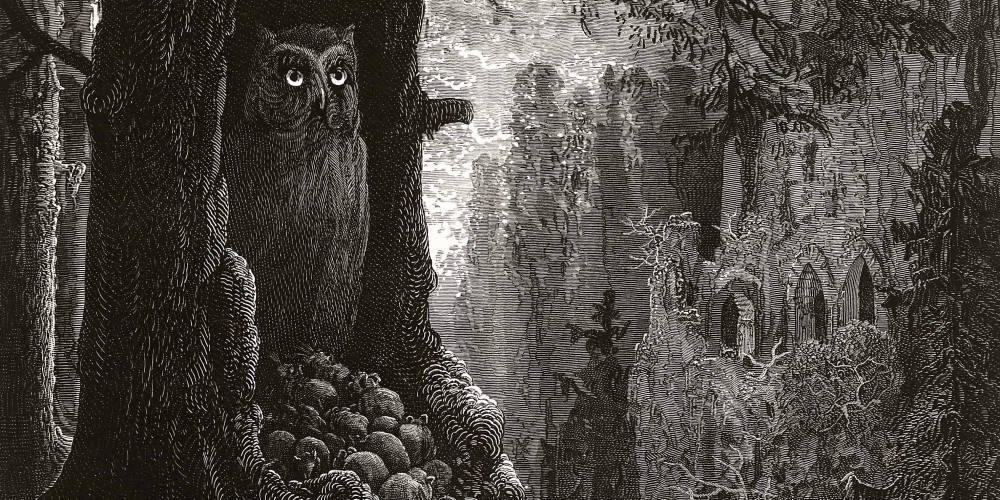

Les souris et le chat-huant

« Il ne faut jamais dire aux gens :

"Écoutez un bon mot, oyez une merveille."

Savez-vous si les écoutants

En feront une estime à la vôtre pareille ?

Voici pourtant un cas qui peut être excepté :

Je le maintiens prodige, et tel que d’une fable

Il a l’air et les traits, encor que véritable.

On abattit un pin pour son antiquité,

Vieux palais d’un hibou, triste et sombre retraite

De l’oiseau qu’Atropos prend pour son interprète.

Dans son tronc caverneux, et miné par le temps,

Logeaient, entre autres habitants,

Force souris sans pieds, toutes rondes de graisse.

L’oiseau les nourrissait parmi des tas de blé,

Et de son bec avait leur troupeau mutilé ;

Cet oiseau raisonnait, il faut qu’on le confesse.

En son temps aux souris le compagnon chassa.

Les premières qu’il prit du logis échappées,

Pour y remédier, le drôle estropia

Tout ce qu’il prit ensuite. Et leurs jambes coupées

Firent qu’il les mangeait à sa commodité,

Aujourd’hui l’une, et demain l’autre.

Tout manger à la fois, l’impossibilité

S’y trouvait, joint aussi le soin de sa santé.

Sa prévoyance allait aussi loin que la nôtre :

Elle allait jusqu’à leur porter

Vivres et grains pour subsister.

Puis, qu’un cartésien s’obstine

À traiter ce hibou de montre et de machine !

Quel ressort lui pouvait donner

Le conseil de tronquer un peuple mis en mue ?

Si ce n’est pas là raisonner,

La raison m’est chose inconnue.

Voyez que d’arguments il fit :

"Quand ce peuple est pris, il s’enfuit :

Donc il faut le croquer aussitôt qu’on le happe.

Tout : il est impossible. Et puis, pour le besoin

N’en dois-je pas garder ? Donc il faut avoir soin

De le nourrir sans qu’il échappe.

Mais comment ? Ôtons-lui les pieds." Or, trouvez-moi

Chose par les humains à sa fin mieux conduite.

Quel autre art de penser Aristote et sa suite

Enseignent-ils, par votre foi ?

Ceci n’est point une fable ; et la chose, quoique merveilleuse et presque incroyable, est véritablement arrivée.

J’ai peut-être porté trop loin la prévoyance de ce hibou ; car je ne prétends pas établir dans les bêtes un progrès de raisonnement tel que celui-ci ; mais ces exagérations sont permises à la poésie, surtout dans la manière d’écrire dont je me sers. »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

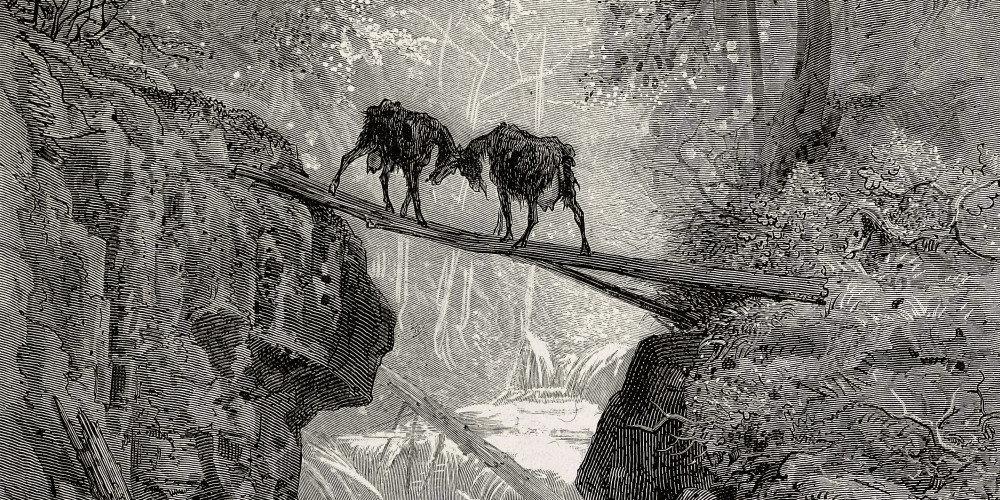

Les deux chèvres

« Dès que les chèvres ont brouté,

Certain esprit de liberté

Leur fait chercher fortune ; elles vont en voyage

Vers les endroits du pâturage

Les moins fréquentés des humains.

Là s’il est quelque lieu sans route et sans chemin,

Un rocher, quelque mont pendant en précipices,

C’est où ces dames vont promener leurs caprices ;

Rien ne peut arrêter cet animal grimpant.

Deux chèvres donc s’émancipant,

Toutes deux ayant patte blanche,

Quittèrent les bas prés, chacune de sa part.

L’une vers l’autre allait pour quelque bon hasard.

Un ruisseau se rencontre, et pour pont une planche.

Deux belettes à peine auraient passé de front

Sur ce pont ;

D’ailleurs, l’onde rapide et le ruisseau profond

Devaient faire trembler de peur ces amazones.

Malgré tant de dangers, l’une de ces personnes

Pose un pied sur la planche, et l’autre en fait autant.

Je m’imagine voir avec Louis le Grand

Philippe Quatre qui s’avance

Dans l’île de la Conférence.

Ainsi s’avançaient pas à pas,

Nez à nez, nos aventurières,

Qui, toutes deux étant fort fières,

Vers le milieu du pont ne se voulurent pas

L’une à l’autre céder. Elles avaient la gloire

De compter dans leur race (à ce que dit l’histoire)

L’une certaine chèvre au mérite sans pair

Dont Polyphème fit présent à Galatée,

Et l’autre la chèvre Amalthée,

Par qui fut nourri Jupiter.

Faute de reculer, leur chute fut commune ;

Toutes deux tombèrent dans l’eau.

Cet accident n’est pas nouveau

Dans le chemin de la Fortune. »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

La forêt et le bûcheron

« Un bûcheron venait de rompre ou d’égarer

Le bois dont il avait emmanché sa cognée.

Cette perte ne put sitôt se réparer

Que la forêt n’en fût quelque temps épargnée.

L’homme enfin la prie humblement

De lui laisser tout doucement

Emporter une unique branche,

Afin de faire un autre manche :

Il irait employer ailleurs son gagne-pain ;

Il laisserait debout maint chêne et maint sapin

Dont chacun respectait la vieillesse et les charmes.

L’innocente forêt lui fournit d’autres armes.

Elle en eut du regret. Il emmanche son fer.

Le misérable ne s’en sert

Qu’à dépouiller sa bienfaitrice

De ses principaux ornements.

Elle gémit à tous moments :

Son propre don fait son supplice.

Voilà le train du monde et de ses sectateurs :

On s’y sert du bienfait contre les bienfaiteurs.

Je suis las d’en parler ; mais que de doux ombrages

Soient exposés à ces outrages,

Qui ne se plaindrait là-dessus ?

Hélas ! j’ai beau crier et me rendre incommode :

L’ingratitude et les abus

N’en seront pas moins à la mode. »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Le renard anglois

« Le bon cœur est chez vous compagnon du bon sens

Avec cent qualités trop longues à déduire,

Une noblesse d’âme, un talent pour conduire

Et les affaires et les gens,

Une humeur franche et libre, et le don d’être amie

Malgré Jupiter même et les temps orageux.

Tout cela méritait un éloge pompeux ;

Il en eût été moins selon votre génie :

La pompe vous déplaît, l’éloge vous ennuie.

J’ai donc fait celui-ci court et simple. Je veux

Y coudre encore un mot ou deux

En faveur de votre patrie :

Vous l’aimez. Les Anglais pensent profondément ;

Leur esprit, en cela, suit leur tempérament.

Creusant dans les sujets, et forts d’expériences,

Ils étendent partout l’empire des sciences.

Je ne dis point ceci pour vous faire ma cour.

Vos gens à pénétrer l’emportent sur les autres ;

Même les chiens de leur séjour

Ont meilleur nez que n’ont les nôtres.

Vos renards sont plus fins. Je m’en vais le prouver

Par un d’eux, qui, pour se sauver

Mit en usage un stratagème

Non encor pratiqué, des mieux imaginés.

Le scélérat, réduit en un péril extrême,

Et presque mis à bout par ces chiens au bon nez,

Passa près d’un patibulaire.

Là, des animaux ravissants,

Blaireaux, renards, hiboux, race encline à mal faire,

Pour l’exemple pendus, instruisaient les passants.

Leur confrère aux abois entre ces morts s’arrange.

Je crois voir Annibal qui, pressé des Romains,

Met leurs chefs en défaut, ou leur donne le change,

Et sait en vieux renard s’échapper de leurs mains.

Les clefs de meute, parvenues

À l’endroit où pour mort le traître se pendit,

Remplirent l’air de cris : leur maître les rompit,

Bien que de leurs abois ils perçassent les nues.

Il ne put soupçonner ce tour assez plaisant.

"Quelque terrier, dit-il, a sauvé mon galant ;

Mes chiens n’appellent point au-delà des colonnes

Où sont tant d’honnêtes personnes.

Il y viendra, le drôle ! " Il y vint, à son dam.

Voilà maint basset clabaudant ;

Voilà notre renard au charnier se guindant.

Maître pendu croyait qu’il en irait de même

Que le jour qu’il tendit de semblables panneaux ;

Mais le pauvret, ce coup, y laissa ses houseaux.

Tant il est vrai qu’il faut changer de stratagème.

Le chasseur, pour trouver sa propre sûreté,

N’aurait pas cependant un tel tour inventé ;

Non point par peu d’esprit ; est-il quelqu’un qui nie

Que tout Anglais n’en ait bonne provision ?

Mais le peu d’amour pour la vie

Leur nuit en mainte occasion.

Je reviens à vous, non pour dire

D’autres traits sur votre sujet ;

Tout long éloge est un projet

Trop abondant pour ma lyre :

Peu de nos chants, peu de nos vers,

Par un encens flatteur amusent l’univers

Et se font écouter des nations étranges.

Votre prince vous dit un jour

Qu’il aimait mieux un trait d’amour

Que quatre pages de louanges.

Agréez seulement le don que je vous fais

Des derniers efforts de ma muse.

C’est peu de chose ; elle est confuse

De ces ouvrages imparfaits.

Cependant ne pourriez-vous faire

Que le même hommage pût plaire

À celle qui remplit vos climats d’habitants

Tirés de l’île de Cythère ?

Vous voyez par là que j’entends

Mazarin, des amours déesse tutélaire. »

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Valérie Sueur, conservatrice en chef au département des Estampes et de la photographie de la BnF

Bibliothèque nationale de France