-

Album

AlbumLa mise en scène de l’événément

-

Album

AlbumUnes mémorables, de 1851 à 1940

-

Article

ArticleReportage et enquête : donner du sens au fait de société

-

Article

ArticleL’irrésistible attraction du fait divers

-

Article

ArticleLe sport dans la presse

-

Article

ArticleDes échos mondains à la presse people

-

Article

ArticleDu roman feuilleton au fait divers

-

Article

L’opinion, la presse et les revues

Le sport dans la presse

© Bibliothèque nationale de France

La naissance et essor de la presse sportive

L’essor du sport moderne est historiquement contemporain de celui de la presse de masse. Le premier journal spécialisé, sobrement intitulé Le Sport, apparaît au mitan du 19e siècle. Ce bimensuel est inspiré de ce qui se fait alors outre-Manche, où il est d’un grand chic que les sportsmen, adeptes des courses hippiques, du yachting et d’escrime, disposent d’une presse relatant leurs performances. Peu de temps après, L’Illustration ainsi que de grands quotidiens comme Le Figaro ou La Liberté se dotent eux aussi de rubriques « sportives » ou « sportiques », sortes de carnets mondains où se divulguent les résultats des compétitions pour gens du monde.

Le vélo, l’automobile et l’aéroplane à la une

Le tournant des 19e et 20e siècles voit se multiplier les titres de la presse de sport. Les journaux cherchent en effet à gagner les classes moyennes et populaires en dépolitisant leur contenu rédactionnel et en proposant de nouveaux sujets de distraction. Le sport va constituer un atout de la promotion de la presse populaire, autant que le fait divers, le feuilleton populaire et le grand reportage. C’est d’ailleurs de ce dernier genre, dont il est l’exact contemporain, que le journalisme sportif naissant vient en droite ligne. Pierre Giffard, l’un des premiers « reporters » français, est également l’initiateur de la première grande compétition sportive, le Paris-Brest aller-retour cycliste en 1891, puis le directeur du premier quotidien sportif, Le Vélo, qu’il cofonde l’année suivante. Favorisé par l’accélération des créations de clubs consécutives au vote de la loi sur la liberté d’association, l’engouement pour les prouesses physiques suscite une multiplication des titres de la presse sportive jusqu’à en atteindre une quinzaine en 1900.

Charles Terron, le vainqueur de Paris-Brest en 1891

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

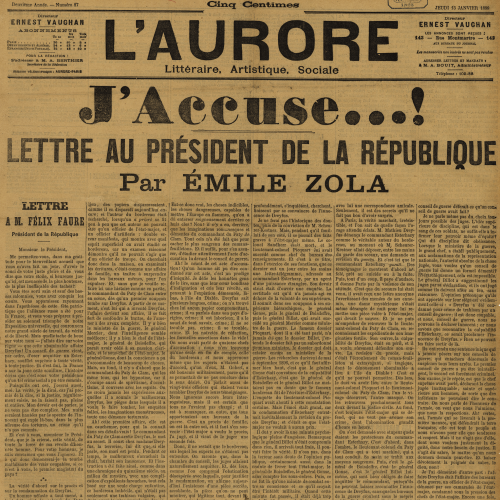

Produits de la société industrielle comme l’est la grande presse, les sports mécaniques ont les faveurs du public. Le vélo, l’automobile et l’aéroplane accèdent à la une. Les bras de fer que se livrent les compétiteurs sur leur « petite reine » ou au volant de leur bolides n’ont d’égal que le duel à mort qui s’engage entre certains journaux. Ainsi Le Vélo de Pierre Giffard doit-il affronter en 1900 un nouveau venu, L’Auto-Vélo, que lancent le comte de Dion et l’ancien champion cycliste Henri Desgrange. Les deux rivaux s’opposent en tout : le premier a pris position dans l’affaire Dreyfus, le second est apolitique ; Le Vélo est imprimé sur du papier vert, son concurrent le sera sur papier jaune. Et quand, en 1903, L’Auto (ainsi raccourci à la suite d’un procès intenté par Le Vélo pour plagiat de titre) décide la création d’une nouvelle course cycliste plus extraordinaire que les précédentes, c’est encore une pierre jetée dans le jardin du concurrent. Le Tour de France à vélo force l’admiration des Français. Il faut voir dans cette expérience fondatrice trois tendances lourdes de la relation qui va unir le sport et la presse.

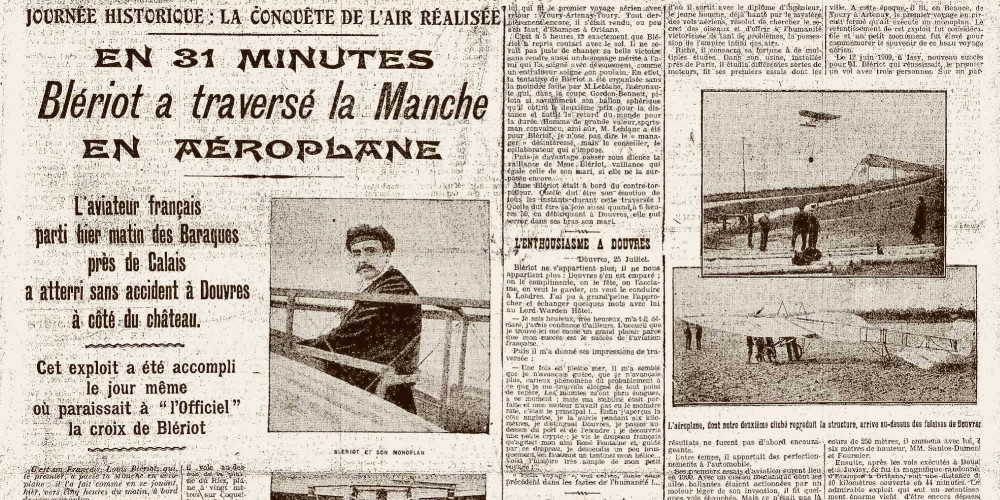

Blériot réussit la traversée de la Manche

Au début du 20e siècle, la conquête de l’air est désormais une réalité. Les « fous volants » font rêver, et ce rêve se vend bien. La traversée de la Manche n’est-elle pas d’ailleurs un défi organisé par le Daily Mail, journal britannique ? De nombreux aviateurs concourent, mais c’est Louis Blériot qui, le 25 juillet 1909, l’emporte en une traversée d’une trentaine de minutes.

Tous les journaux sont bien entendu au rendez-vous pour célébrer l’événement : sur les unes, la photographie est désormais reine, comme le montre cette page du Petit Journal affichant le portrait de l’aventurier et de son avion, mais aussi sa signature et des clichés de l’événement à chaud, au dessus des falaises de Douvres.

Grand concurrent du Petit Journal ( « le plus répandu, le mieux renseigné » ), Le Petit Parisien ( « le plus fort tirage des journaux du monde entier » ) honore aussi le héros par un photomontage où il apparaît en figure centrale, entre Calais et Douvres

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le Tour de France, un récit national et un feuilleton

La grande compétition sportive, en premier lieu, exalte un récit national. En dépit de l’universalisme olympique de l’époque, le Tour cycliste, rappel d’un autre Tour de France qu’accomplissent alors deux enfants dans les imaginations des écoliers de la IIIe République, flatte le patriotisme national autant qu’il célèbre la souffrance et le courage des héros.

Le Tour de France est également envisagé comme un feuilleton, à l’image de ceux, littéraires, qui font le bonheur des journaux populaires : au fil des interminables étapes, L’Auto apprend à organiser un récit bien en amont de l’événement lui-même, à ménager un suspense et tenir en haleine un lecteur convié à lire « la suite au prochain numéro ».

Voiture « L'Auto » sur le Tour de France cycliste de 1937

Journée du 24 juillet. 19e étape en deux parties, Rennes-Vire (matin) et Vire-Caen (contre la montre l'après-midi)

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le vainqueur de la course cycliste Paris-Brest

Pour faire connaître ses titres, la presse populaire imagine d’organiser ou de parrainer des événements populaires. En 1891, Pierre Giffard, directeur du Petit Journal, inaugure le premier Paris-Brest-Paris, espérant dans la foulée vanter les mérites de la bicyclette sur longue distance (près de 1200 km). Le vainqueur s’appelle Charles Terront. Il l’emporte après plus de 4 jours de course, à la vitesse moyenne de 16 km/h.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

L’Auto remporte un immense succès. Son tirage, de 120 000 exemplaires à l’ordinaire, double, voire triple pendant la compétition, pour retomber peu après. Le quotidien fait l’expérience d’une presse étroitement dépendante de l’événement sportif et contrainte de captiver sans relâche son lectorat afin de maintenir son développement. Comme d’autres avant elle, cette épreuve initiée par un journal démontre que le média est un puissant moteur de l’économie du marché du sport. Jusqu’à aujourd’hui, ils sont demeurés indissolublement liés par l’argent pour le meilleur et parfois le pire. Pierre de Coubertin craint déjà pour l’idéal de ses Jeux lorsqu’il déclare : « Autour des Jeux olympiques a commencé une véritable danse des millions… À l’origine de ces conflits, nous trouvons, si nous cherchons bien, une cause unique : c’est l’invasion du domaine sportif par ceux que nous avons déjà eu l’occasion d’appeler les métèques du sport, journalistes en mal de copie… »

Presse et sport de masse

Entre les deux guerres, le sport entre dans l’ère de la médiatisation systématique. Soutenu par une active politique publique, particulièrement lors du Front populaire, le phénomène devient culture de masse. Nombre d’événements font la une de la presse. Outre le vélo, le spectacle très populaire du football parvient à drainer 400 000 spectateurs lors de la Coupe du Monde de 1938. De grandes épreuves sont créées sous l’égide de journaux qui investissent dans la propriété de stades : celui de Colombes appartient au Matin, le Vél’ d’hiv et le Parc des Princes à L’Auto.

Tous les quotidiens disposent désormais d’une rubrique consacrée au sport. Plusieurs grands journaux y consacrent même des moyens très importants : le Paris-Soir de Jean Prouvost et Pierre Lazareff fait travailler pas moins de 139 correspondants sportifs.

Avec l’organisation de plus en plus rationnelle de la production de l’information apparaît le journalisme spécialisé, et notamment le journalisme sportif. Le reportage photo s’impose également. La photographie n’était pas absente de la presse sportive d’avant 1914. Au contraire, Le Vélo et La Vie au grand air ont été les premiers titres régulièrement illustrés de clichés. Ceux, en particulier, de Jacques Henri Lartigue, éloges de la vitesse automobile, ou ceux de Léon Gimpel lors des meetings aériens ont déjà fixé les premiers canons d’un genre. Après-guerre, les photos soviétiques d’Alexandre Rodtchenko et celles de Leni Riefenstahl à la gloire du nouvel homme nazi inspirent l’esthétique de reportages qui investissent journaux et magazines au détriment des articles écrits. La photographie sportive ne dit rien de la nature d’un sport, ni n’informe sur l’événement ; elle saisit un moment de la durée, le plus spectaculaire possible : une brève phase de jeu (le dribble d’un footballeur, le corps tendu d’un athlète…) ou un symbole (les embrassades de joueurs victorieux ou, au contraire, l’effondrement d’un vaincu la tête entre les mains). La photo sportive est fondamentalement une « photographie de geste ».

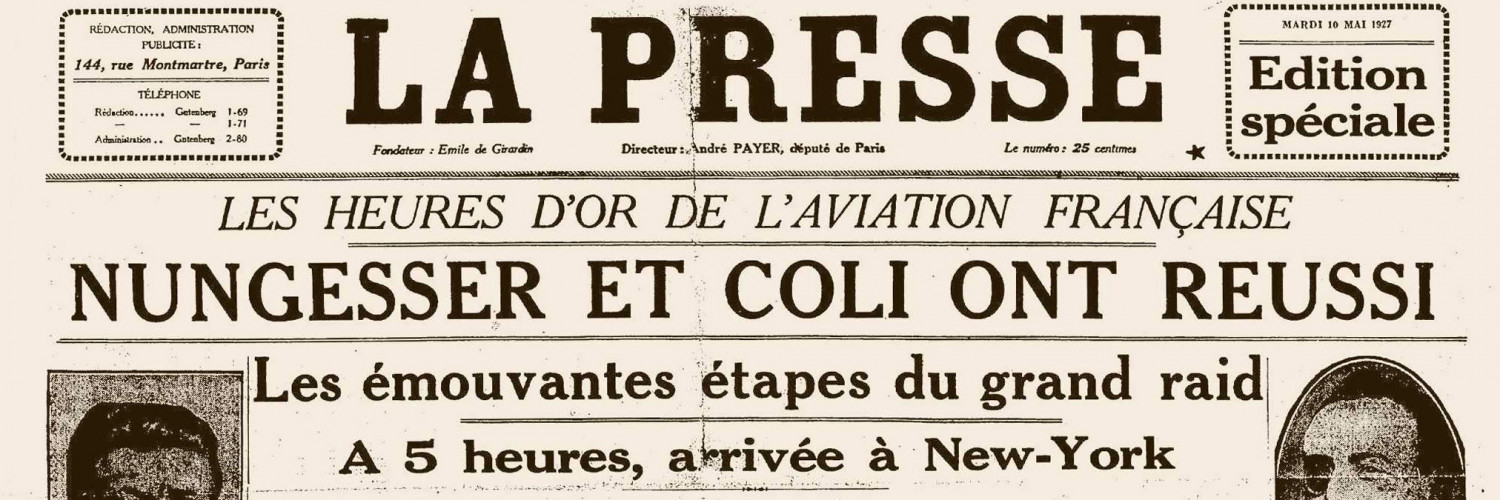

Le vol Paris New-York de Nungesser et Coli

En 1927, les exploits aéronautiques ont toujours les faveurs de la presse et des lecteurs. Mais la tentative de traversée de l’Atlantique par les aviateurs Charles Nungesser et François Coli sera surtout l’occasion d’un raté journalistique retentissant.

En effet, tandis que les deux aventuriers disparaissent en mer (leur avion, L’Oiseau blanc, ne sera jamais retrouvé), La Presse fait paraître le 10 mai 1927 une édition spéciale proclamant l’arrivée triomphale des deux français à New York, et n’omettant aucun détail de leur périple. Ce faux scoop, évidemment préparé à l’avance afin de prendre de vitesse les titres concurrents, discrédite le journal, qui disparaît en 1932.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

L’instrumentalisation politique du sport à partir des années 1930 conduit quelques journaux à tourner le dos à la neutralité idéologique propre à ce type d’information. Quand les journalistes du Figaro d’après-guerre s’emploient à dénoncer l’annexion du sport par le camp communiste, les quotidiens du PCF L’Humanité et Ce soir exaltent les vertus de ses héros, le cycliste René Vietto ou l’athlète tchèque Emil Zatopek.

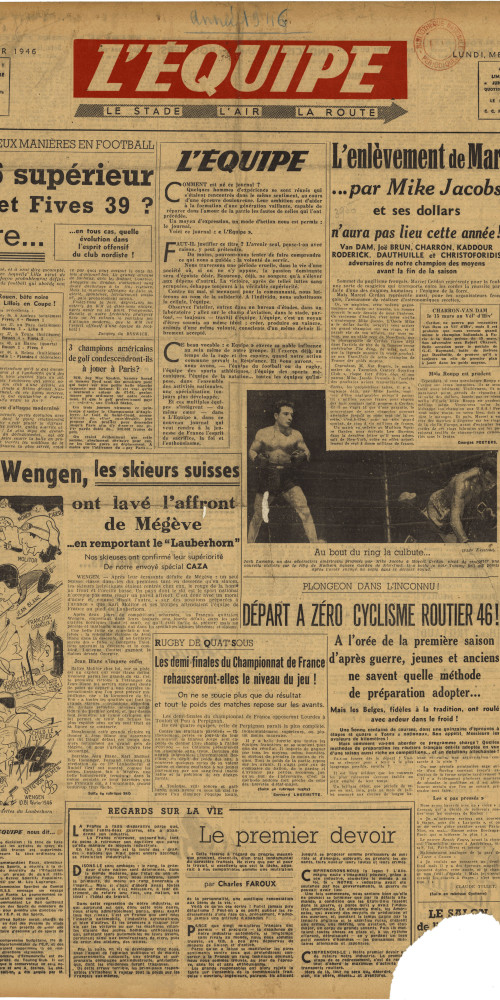

Les passions partisanes ne dominent cependant pas la presse sportive. Depuis sa création par Jacques Goddet en 1946 pour succéder à L’Auto interdit de publication, L’Équipe, après avoir été brièvement concurrencé par un journal communiste Sports, s’impose comme le seul quotidien sportif dans les kiosques. Le Parisien libéré et France-Soir parviennent un temps à le concurrencer, ainsi que, localement, les quotidiens de la presse régionale. Mais jusqu’à aujourd’hui, le seul quotidien sportif en France demeure L’Equipe. Les échecs cuisants en 1987 de Le Sport et en 2008 de Le 10 Sport confortent la position dominante du titre du groupe Amaury sur le marché.

Marcel Cerdan champion du monde

Le football n’a pas toujours occupé le premier plan de la scène sportive.

Dans l’immédiat après-guerre, le public français se passionne notamment pour la boxe. Le titre de champion du monde des poids moyens conquis à New York par Marcel Cerdan contre Tony Zale remplit de fierté tout le pays.

À son retour des États-Unis, Cerdan inaugure le rituel du champion victorieux défilant sur les Champs-Élysées.

© L’Equipe, 1948.

© L’Equipe, 1948.

L’Équipe

Malgré leur soif d’informations à la Libération, les Français doivent patienter avant de lire les nouvelles sportives. La pénurie de papier oblige en effet le gouvernement provisoire à donner la priorité à la presse d’opinion. Le plus grand journal sportif d’avant-guerre, L’Auto, est en outre frappé d’interdiction pour collaboration. Son successeur ne sera pas autorisé à utiliser le papier jaune et le lettrage gothique caractéristiques du titre, ni à publier des articles de son propriétaire Jacques Goddet. Le soutien et la participation de résistants à la rédaction permettent de faire oublier cet encombrant héritage : le premier numéro de L’Équipe – sous-titré « le stade, l’air, la route » – paraît le 28 février 1946.

D’abord trihebdomadaire, il devient quotidien en 1948, après sa fusion avec le journal Élans et la disparition de son principal concurrent, Sports.

© L’Equipe, 1946

© L’Equipe, 1946

Les magazines sportifs en revanche fleurissent à partir des années 1980. Le sport devenu « spectacle » devient un enjeu national majeur que la télévision contribue largement à faire naître ; les succès de sportifs comme Yannick Noah, Alain Prost ou les joueurs de rugby propulsent à la une d’autres disciplines que le roi-football et le cyclisme. De très nombreux titres de magazines accompagnent cette starisation et l’émergence de nouveaux sports : la moto, les arts martiaux, la navigation, le golf…, ainsi que les nombreux sports de fun ou de glisse alors en vogue. Il paraît aujourd’hui plus de 200 titres de magazines de sport, chacun des groupes qu’ils forment produisant un discours en relation avec le goût et la sensibilité de leur lectorat.

La presse au temps du sport-spectacle

Les médias du direct abolissent le temps et la distance. Le commentaire à la radio des matchs et des courses cyclistes dès les années 1930, puis leur télédiffusion régulière à partir des années 1960 sont favorisés par les progrès techniques des moyens de captation et de réception (caméras de plus en plus légères, retransmission télévisée par moyens HF, généralisation du poste à transistor). En permettant au téléspectateur de « vivre » une manifestation sportive, mieux même que ne le ferait le supporter dans les gradins ou sur le bord de la route, la télévision marque un point décisif dans la concurrence que se livrent les médias pour transmettre l’émotion vécue.

Plus récemment, le développement des chaînes commerciales, puis de l’information en continu achèvent de faire des médias audiovisuels les acteurs essentiels de l’économie du sport, d’autant plus que, depuis les années 1970, la télévision accepte de payer des droits pour retransmettre les manifestations sportives. On sait l’accélération prise par cette tendance en trente ans.

Dépossédée de ses « exclusivités », la presse sportive imprimée se révèle de moins en moins visible dans le sponsoring d’épreuves : parmi beaucoup d’exemples historiques, la Solitaire du Figaro (ex-Course de L’Aurore) s’est ouverte à d’autres partenaires, le Grand Prix cycliste du Midi libre a été supprimé, et le Critérium du Dauphiné a été racheté par le groupe Amaury. Ce dernier, éditeur de L’Equipe et de France Football, demeure le seul grand organisateur d’événements sportifs (le Tour de France bien sûr, mais aussi le Paris-Roubaix cycliste, le Paris-Dakar, le Marathon de Paris, l’Open de France de golf…) et s’est transformé en puissant groupe multimédia, investissant dès 1998 dans la chaîne L’EquipeTV, puis dans les jeux sur Internet. Cœur du groupe, le quotidien L’Equipe est plus que jamais le leader de la presse sportive, pourvoyeur de l’essentiel des scoops dans le domaine.

Championnats du monde de natation

© AFP / photographie de François Xavier Marit

© AFP / photographie de François Xavier Marit

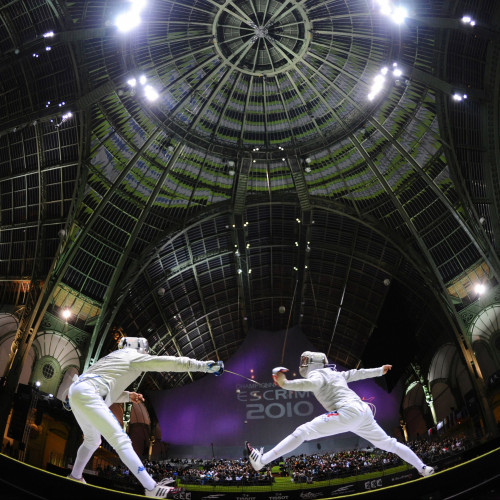

Championnats du monde d’escrime

© AFP / photographie de Franck Fife

© AFP / photographie de Franck Fife

À la croisée des chemins

À l’ère du sport-spectacle vécu en direct, le journalisme sportif, dont la temporalité est différente, s’en trouve bouleversé. Son pouvoir de narration ne peut soutenir la concurrence de la télévision. Celle-ci, d’ailleurs, impose l’actualité : il n’y a d’événement sportif que celui qui est télévisé. Et les champions populaires sont ceux qui sont révélés par le petit écran. Afin de marquer sa différence, le journaliste se voit contraint d’offrir des épreuves sportives des comptes rendus plus analytiques ou de se livrer à une surenchère dans le pouvoir d’évocation, dans laquelle dominent, pour le meilleur ou le pire, l’humour et le « décalage ». Il recherche aussi de nouveaux angles et explore les zones d’ombres du monde du sport : l’argent-roi, le dopage, le racisme, la violence et le hooliganisme… Se battant contre la marginalisation (les reporters de la presse sportive ne sont plus toujours prioritaires dans les stades), les pressions diverses et l’ « omerta » en vigueur dans certains milieux, le journaliste tisse dorénavant des liens autrefois impensables entre l’actualité sportive et l’actualité politique, sociale, économique, culturelle…

Le journalisme sportif de presse écrite est à la croisée des chemins. La recomposition du paysage médiatique marqué par Internet et le développement du webjournalisme laisse sans doute entrevoir des perspectives nouvelles, notamment à travers l’usage du commentaire sportif rédigé en live et de l’échange d’avis avec les internautes. Mais c’est là une forme d’information dont l’avenir est encore incertain.

Provenance

Cet article provient du site Presse à la Une (2012), réalisé en partenariat avec le CLEMI et l’AFP.

Lien permanent

ark:/12148/mm80524rq6s9