-

Article

ArticleLa naissance de la presse

-

Album

AlbumCinq siècles d’histoire de la presse

-

Article

ArticleLa liberté de la presse à travers les siècles

-

Article

ArticleLa révolution de la presse populaire

-

Album

AlbumLa fabrique de l’information

-

Article

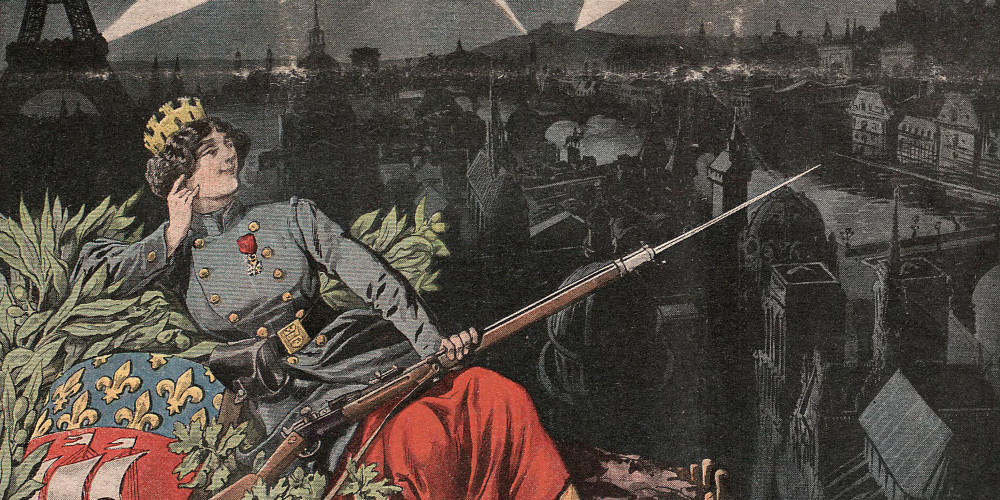

ArticleLe journal, un magasin d’images

-

Album

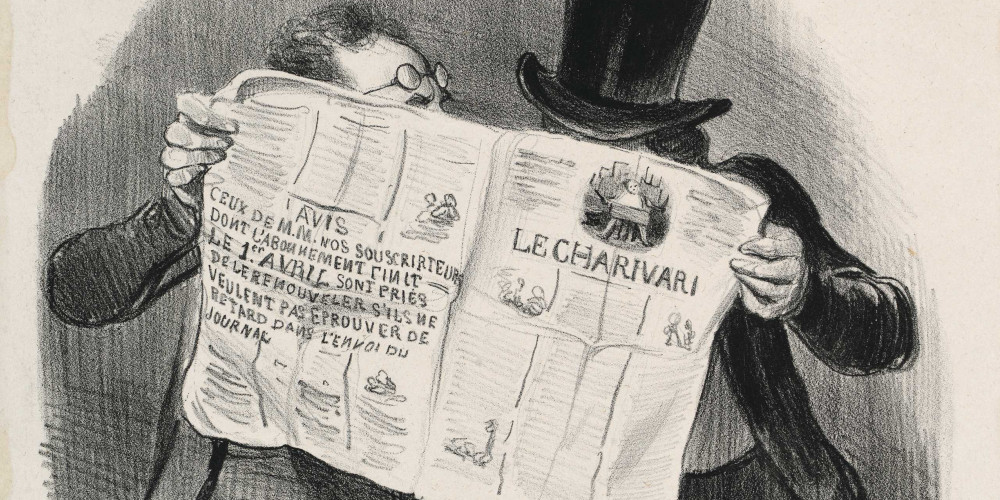

AlbumLa caricature et la censure au 19e siècle

-

Vidéo

VidéoDes vulgarisateurs engagés

-

Article

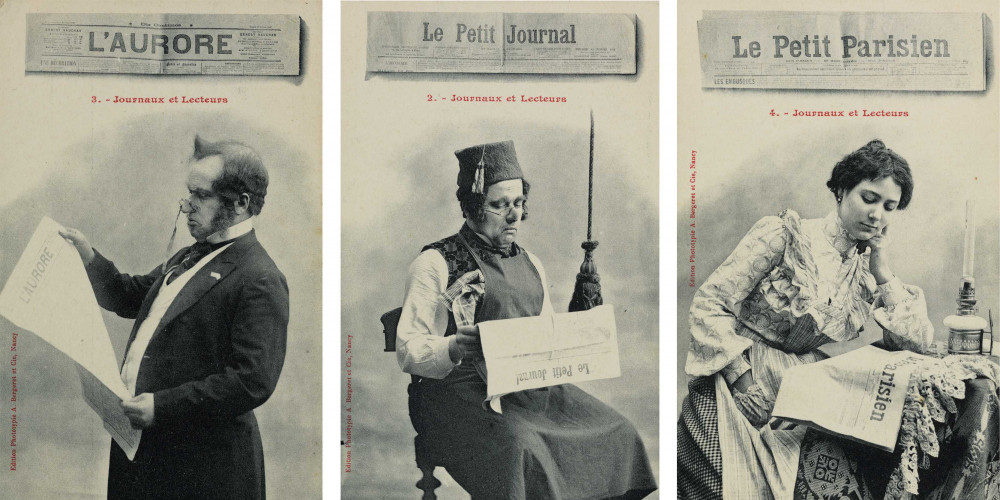

ArticlePopularité de la presse quotidienne (1890-1910)

-

Article

ArticleNaissance d’un journalisme de terrain

-

Article

ArticleL’agence Havas : L’ancêtre de l’AFP

-

Album

AlbumJournaux de tranchées

-

Article

ArticleLa chute des quotidiens

-

Album

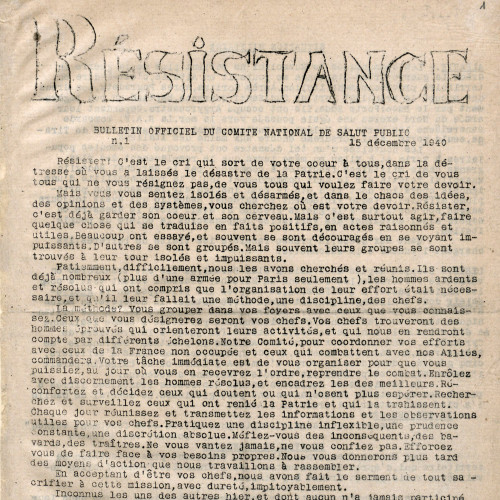

AlbumLa presse clandestine de la Résistance

Cinq siècles d’histoire de la presse

Le besoin d’information n’est pas un besoin récent des sociétés démocratiques. Dès la naissance de l’impression, les nouvelles circulent via des feuilles rapidement tirées sur des presses à imprimer. Le principe du journal est en route. Cinq siècles plus tard, les formats se sont complexifiés, diversifiés, des métiers se sont créés, des débats ont surgi, mais la presse est toujours présente pour assurer une libre information.

De l'Ancien Régime à la Révolution

Dès le 15e siècle se multiplient les plaquettes ou placards « occasionnels », qui annoncent les grands événements ou les faits divers, avec un goût pour l’extraordinaire.

© Bibliothèque nationale de France

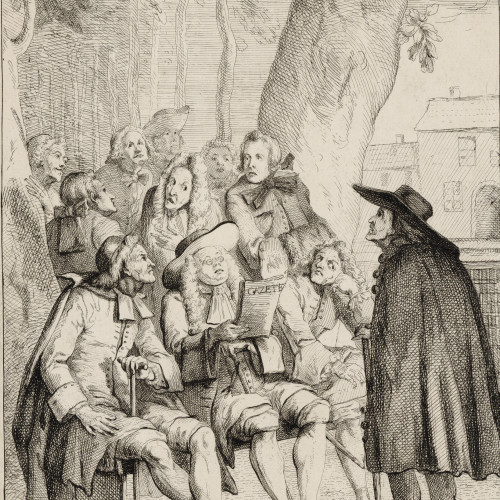

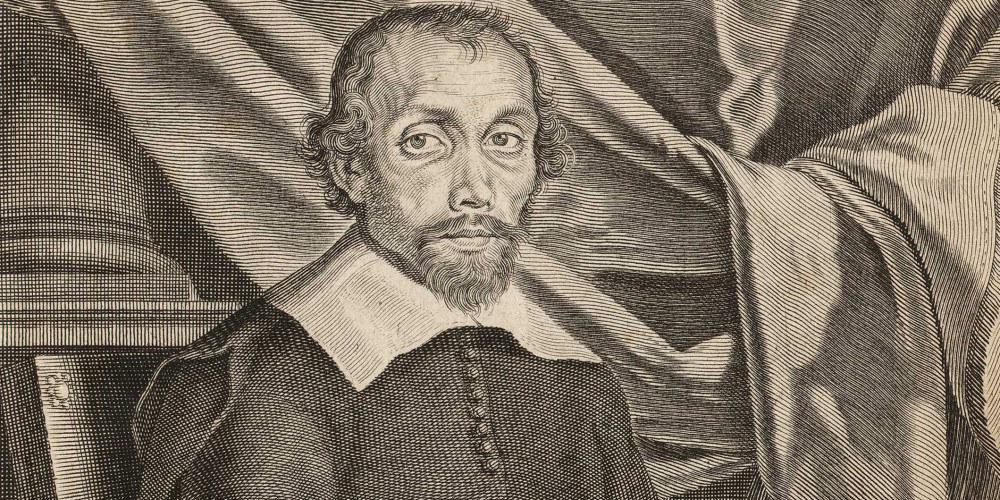

Apparition des premiers journaux

C’est sous forme d’une suite chronologique de dépêches venues de villes d’Europe, qu’apparaissent en 1631 les premiers périodiques d’information français, notamment la Gazette de Théophraste Renaudot.

© Bibliothèque nationale de France

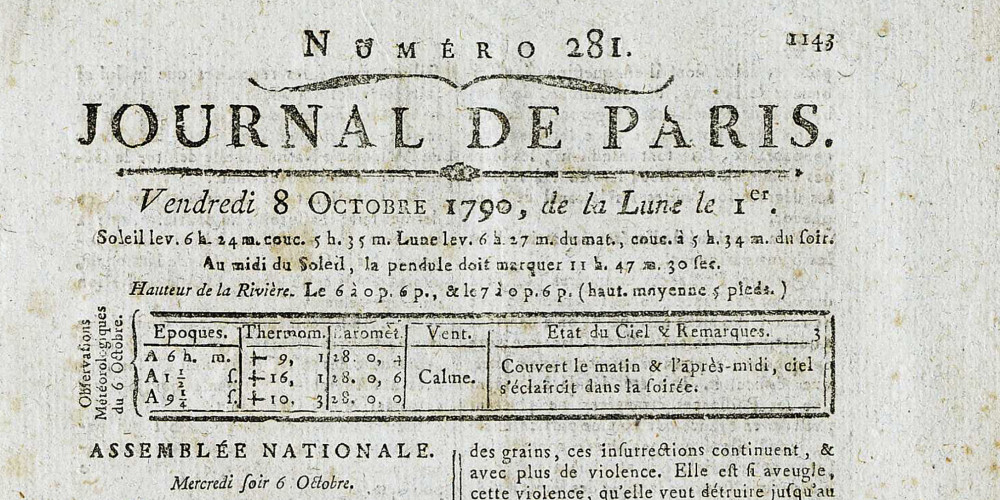

Le Journal de Paris

Très encadrée par le pouvoir royal, la presse se développe lentement pendant la période autour de quelques titres dans les sociétés de cour. La presse connaît avec « les Lumières » un premier essor marqué par le premier quotidien d’information, le Journal de Paris en 1777.

© Bibliothèque nationale de France

Vers une liberté de presse

Si la liberté de la presse progresse à la fin de la monarchie, c’est avec la révolution française et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qu’est consacrée, le 24 août 1789, la libre communication des pensées et la liberté d’imprimer ses opinions.

En 1791 l’assemblée Constituante réglemente la liberté de la presse alors en plein essor, les journaux de toutes tendances prolifèrent, et le lectorat s’accroît.

Avec la République, la liberté de la presse protège exclusivement journaux républicains et modérés, qui continuent de se développer, favorisant l’émergence d’une opinion démocratique. La censure se durcit toutefois sous la terreur, et se prolonge sous le directoire et l’Empire.

© Bibliothèque nationale de France

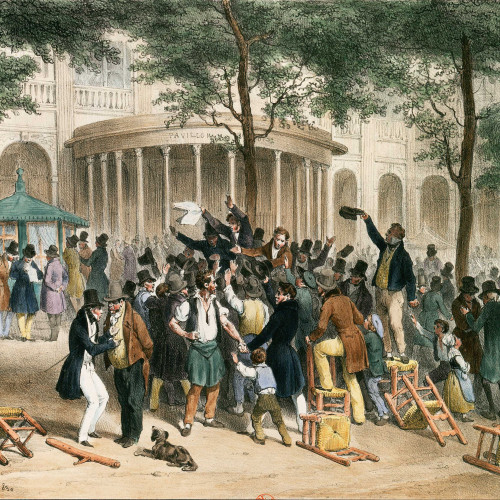

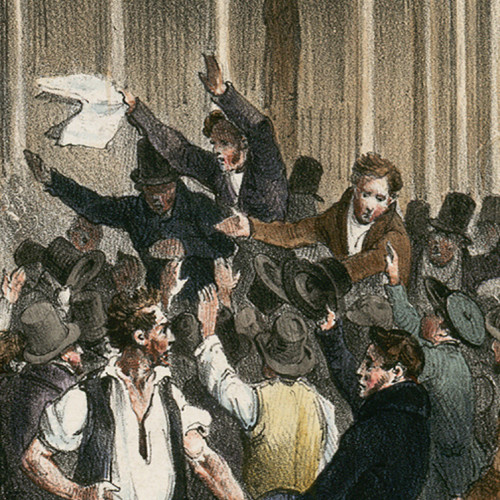

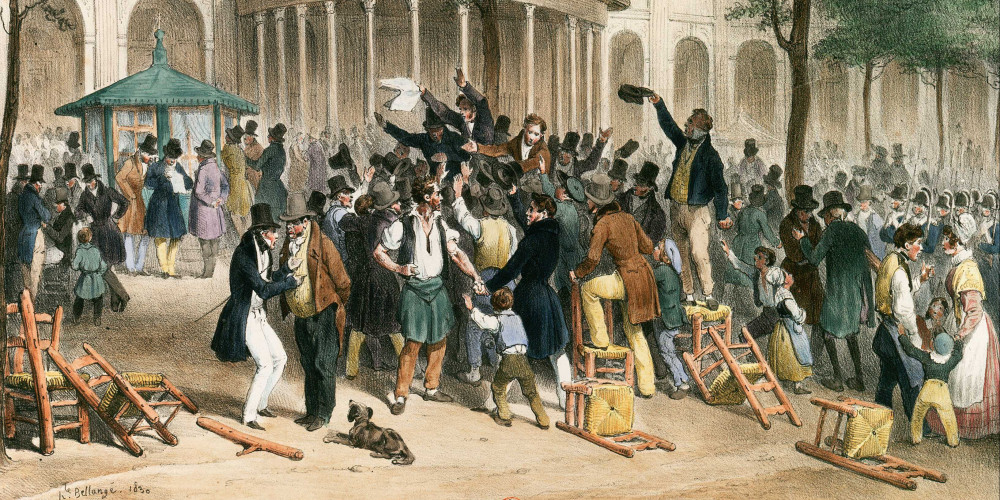

Vers l'âge d'or de la presse

Au cours du 19e siècle, la France voit la presse se développer et devenir un canal d’information de masse. Concentrée sur les « grands boulevards » parisiens, la vie qui émane des journaux se répand dans les rues par le biais de crieurs, dans les brasseries où de célèbres chroniqueurs animent des débats en prise directe avec l’actualité

Mots-clés

Bibliothèque nationale de France

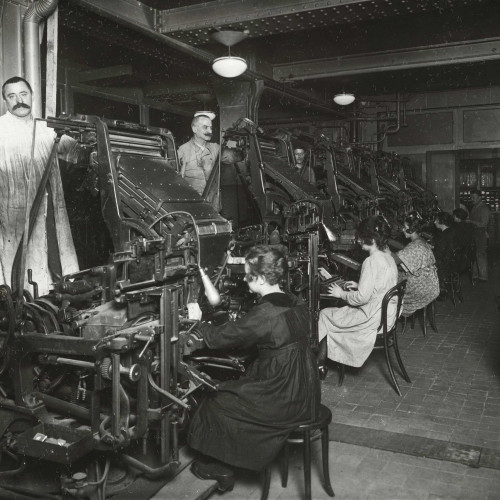

Le journal, un produit rentable

L’arrivée des rotatives et de la linotypie transforment les conditions industrielles et économiques de production du journal qui devient vers 1900 un produit rentable et de bonne facture. Mais c’est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui permet aux journaux d’acquérir une place prépondérante dans la cité entre 1881 et 1914.

© Bibliothèque nationale de France

Un lectorat qui s'élargit

Les journaux évoluent autant que leur lectorat : maquettes aérées, illustrations, photos, rubriques, augmentation de la pagination, régularité des sorties, qualité des papiers et des encres, publicité… Les principaux journaux se dotent d’un appareil complet incluant imprimerie, portage, transmission, correspondants. Il s’adresse désormais à toutes les classes sociales, propose jeux ou feuilletons et couvre les faits divers.

© Bibliothèque nationale de France

Le quatrième pouvoir

La presse est devenue ce « quatrième pouvoir » redouté des politiques. La culture du journal est à son apogée : après le premier conflit mondial, la presse ne retrouvera jamais le même niveau de diffusion et d’influence.

© Bibliothèque nationale de France

D'une guerre à l'autre (1914-1918)

La première guerre mondiale entraîne de nombreuses difficultés : main-d’œuvre mobilisée, pénurie de papier… Le ministère de la Guerre impose un contrôle préalable, voire interdit des titres. Le refus de l’accès au front aux agences et aux photographes amène enfin une pénurie d’images.

© Bibliothèque nationale de France

Presse et propagande

La censure se double d’une participation de la presse à la propagande qui jette un discrédit durable sur la profession. La presse française est définitivement distancée par la presse anglo-saxonne en 1918.

Mots-clés

© Bibliothèque nationale de France

Entre deux guerres, une crise du lectorat

Entre deux guerres, la presse quotidienne voit stagner sa diffusion, et baisser le nombre de ses titres. Cette crise du lectorat épargne les hebdomadaires. Du nationaliste Je suis partout au communiste Regards, nombre de titres apparaissent exprimant des positions radicalement opposées dans un contexte de tensions politiques, sociales et internationales.

© Bibliothèque nationale de France

Les débuts de la presse magazine

La place nouvelle des loisirs contribue à l’essor de la presse magazine (Vu, Voilà…) qui valorise l’information en images. Le quotidien novateur Paris-Soir parie avec succès sur l’attractivité de la photographie. La course aux nouvelles s’intensifie et le rythme de transmissions s’accélère.

© Archives Le Parisien - Aujourd’hui en France

La presse pendant l'Occupation

Signal, avril 1940

La débâcle de juin 1940 plonge la presse dans une crise sans précédent. La quasi-totalité des grands titres disparaissent, par sabordage, par mesure de l’occupant ou de Vichy. Attentisme, collaboration, censure, propagande étatique réactionnaire et contrôle strict de l’opinion précipitent le déclin de la presse. Le public se détourne de journaux jugés pro-allemands et recherche l’information non officielle, faisant ainsi le succès de la presse résistante, pourtant illégale : Défense de la France, Combat, Libération ou Le Franc-Tireur. C’est à ces titres, qui portent une exigence de rupture et de renouveau, que la presse doit son salut après-guerre.

© BDIC

De l'après guerre à Internet

À la Libération, l’épuration entraîne un immense transfert de propriété des journaux, dont le nombre explose grâce au rétablissement de la liberté de la presse. Pour rompre avec les dérives des précédents régimes, la presse obtient un statut garantissant son indépendance vis-à-vis des pouvoirs.

Le succès est là pour les titres associés aux conflits de l’époque : L’Express et l’Indochine, France Observateur ou Témoignage chrétien et l’Algérie. Parallèlement à la presse d’information se développe une presse spécialisée illustrée alors que la télévision ne s’impose que lentement. Cette presse de loisirs accompagne les mutations sociales du pays comme L’Équipe, Elle, ou la presse de jeunes.

© Bibliothèque nationale de France / Fonds du journal L’Aurore / Droits réservés

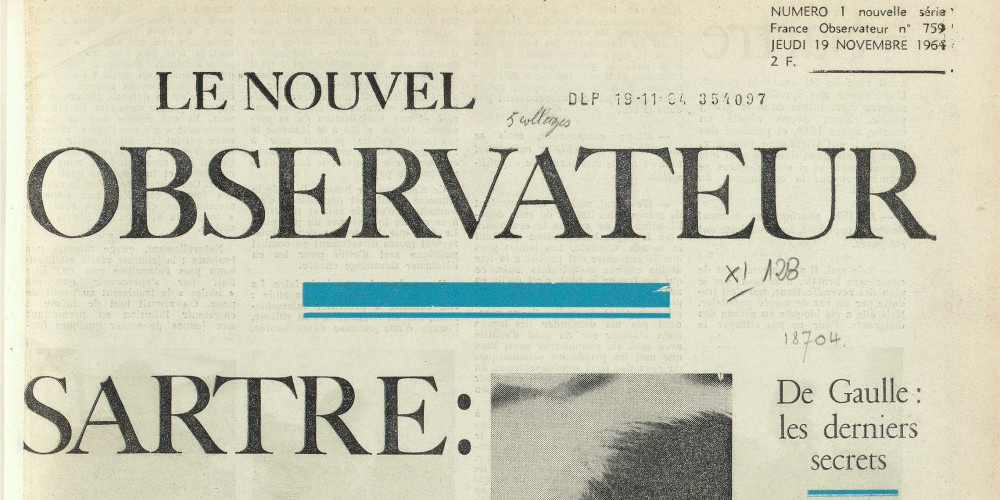

Création de nouveaux magazines

Aux nouvelles aspirations culturelles répond la création de nouveaux magazines : L’Express et Le Nouvel observateur, ou Le Point créé en 1972. Mai 1968 provoque la création de titres irrévérencieux (Hara-kiri hebdo) mais aussi d’une nouvelle presse militante, et quelques années après de journaux issus de la contre-culture (Actuel, Libération).

Malgré le renouveau éditorial, la crise persiste : le tirage des quotidiens diminue dès 1969 et de grands titres disparaissent (Combat). Le renouveau attendu des mutations technologiques n’a pas lieu et celles-ci sont un facteur supplémentaire de fragilisation. Pourtant, de nouveaux titres naissent encore : VSD, Politis, L’Événement du jeudi.

© Le Nouvel Observateur, 1964

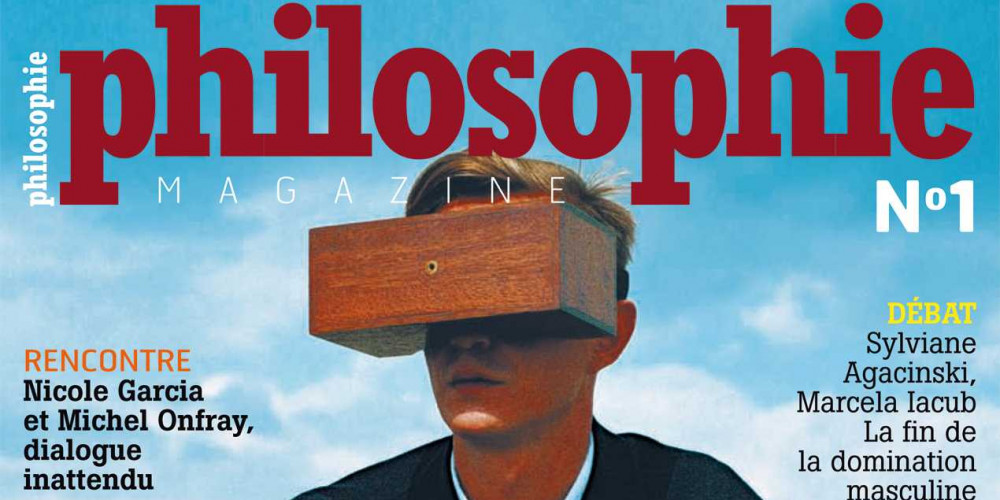

Et aujourd'hui ?

La fin du 20e siècle n’est guère propice à la presse généraliste qui s’installe petit à petit sur Internet et aligne insensiblement son format papier sur les pratiques en ligne : plus d’illustrations, articles plus courts, goût croissant pour la thématique des loisirs qui font toujours le succès de certains magazines imprimés.

© Philosophie, 2006

De nouveaux modèles émergent

En 2002, le succès des journaux « gratuits » (Métro, 20 Minutes), entièrement financés par la publicité, ravive les inquiétudes des quotidiens payants dont le lectorat diminue. Pour faire face à la crise, les journaux développent des suppléments (Le Figaro magazine, Le Monde 2) qui se concentrent sur des sujets de société ou de loisirs, le climat morose n’affectant pas la presse spécialisée.

Certains titres tentent d’exister sur Internet (Médiapart, Rue89, Bakchich, etc.) tandis que d’autres projets journalistiques s’intéressent au reportage (XXI, Le Tigre) ou misent sur la photographie (Polka, Six mois), pour redonner du sens à l’information.

© Metro, 2002

© Bibliothèque nationale de France