-

Article

ArticleLe Récit de voyage

-

Livre à feuilleter

Livre à feuilleterMarco Polo, Livre des merveilles du monde

-

Vidéo

VidéoLe livre des merveilles de Marco Polo

-

Article

ArticleHistoire générale des voyages

-

Personnalité

PersonnalitéAlphonse de Lamartine

-

Article

ArticleVoyage en Orient

-

Article

ArticleItinéraire de Paris à Jérusalem

-

Article

ArticleDifférents types de récit de voyage

-

Article

ArticleLe Voyage en Orient

Différents types de récit de voyage

Les récits prescriptifs

Le plus ancien type de récit de voyage, le guide de pèlerinage, est apparu vers l'an mil. Il fut longtemps un discours très stéréotypé : la guilde, écrite en latin pour des clercs, se réduit à une énumération de sanctuaires et de reliques, émaillée de conseils pratiques et de mises en garde. À la fin du 13e siècle, les pèlerins, après avoir dûment accompli leur parcours spirituel, s'autorisèrent, sur le chemin du retour, des descriptions de plus en plus exotiques et profanes : le récit de voyage commence donc par la fin !

Pèlerins au Saint-Sépulcre

Guillaume de Boldensele, moine dominicain du couvent de Minden Saint-Empire romain germanique, se rend en Pèlerinage en Terre Sainte dans les années 1333-1336. À son retour, sur la demande du cardinal de Talleyrand, il relate son voyage dans un livre consacré à la Palestine et à l'Égypte, qui fait montre d'une grande curiosité intellectuelle, appuyée sur une vaste culture livresque.

Ce récit se situe dans la lignée d'autres grands récits de voyage et de pèlerinage du 14e siècle, comme le Livre des Merveilles du monde de Marco Polo, mais aussi le voyage de Jean de Mandeville ou le livre du pèlerinage de Riccoldo da Monte di Croce. Ce manuscrit richement enluminé rassemble ces trois récits et plusieurs autres du même type, tous traduits en français par Jean le Long, abbé de Saint-Bertin à Saint-Omer actif au milieu du 14e siècle.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Ancêtre de nos guides touristiques, le Tour pédagogique se développe au 17e siècle et offre aux jeunes aristocrates un vade-mecum des connaissances politiques et surtout artistiques conforme à l'attente mondaine de la société. Mais il ne retient encore que les villes-étapes et néglige le déplacement lui-même.

L'art de voyager connaît un immense succès jusqu'à la fin du 18e siècle. Publié en annexe ou en préface à des récits de voyage, il prodigue au voyageur des conseils sur la manière « philosophique » de voyager et d'écrire. Le plus célèbre est la préface au Voyage en Hollande (1774) de Diderot. Bien plus récentes, Les Recommandations aux promeneurs (1988) de Jacques Réda adoptent un ton plus enjoué et ironique.

Notre guide touristique moderne propose, lui, des itinéraires aux lecteurs et fait la promotion d'une région, à la mode d'une George Sand qui déjà, dans ses Promenades autour d'un village (1860), vantait les avantages touristiques d'un pays qui lui était cher.

Les rapports

Mandaté par une autorité, le voyageur a longtemps présenté sa relation comme un rapport.

Le récit diplomatique mêle l'autobiographie et le rapport officiel. Un journal comme celui de Volney sur la situation en Turquie estompe soigneusement les traces de son énonciation dans une logique tout argumentative.

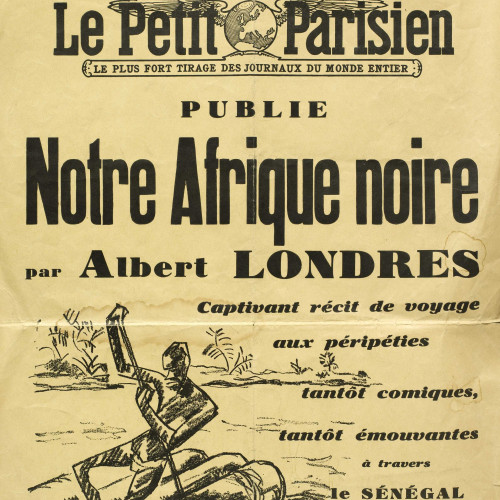

« Notre Afrique noire »

Lorsqu’il s’embarque fin 1927 pour l’Afrique- Occidentale française, Albert Londres a déjà séjourné à Dakar et écrit quelques articles corrosifs sur le milieu colonial de l’Afrique de l’Ouest. Cette fois-ci, le grand reporter reste quatre mois et envoie régulièrement des articles sur la construction du chemin de fer au Sénégal et au Congo à la rédaction du Petit Parisien, qui les publie en une. Révolté par l’exploitation et la mortalité massive des travailleurs africains sur ce chantier et dans les exploitations forestières, il relate son périple avec précision et violence. Il en tirera un livre, Terre d’ébène (1929), qui fera tant de bruit que les autorités de l’AOF se verront contraintes d’inviter la presse et les parlementaires pour revaloriser leur image.

© Fonds Albert Londres

© Fonds Albert Londres

Le récit scientifique du 18e siècle, comme ceux de Bougainville et de La Pérouse, est structuré par un système préétabli de l'évolution de l'humanité. Il s'agit de vérifier une pensée que l'on a déjà conçue. Avec l'explosion ultérieure des disciplines scientifiques, le genre va connaître un immense succès et, grâce à leurs journaux révéler les découvertes des naturalistes (Darwin), des géographes (Élisée Reclus), des ethnologues (Lévi-Strauss). La foi dans le progrès, au 19e siècle, conduit des auteurs à mener des enquêtes sociales dans des régions isolées que l'on veut arracher à l'obscurantisme et à la misère. Ces comptes rendus militants, comme ceux de Blanqui ou de Flora Tristan, dressent des constats, dénoncent les archaïsmes, en analysent les causes et proposent des solutions.

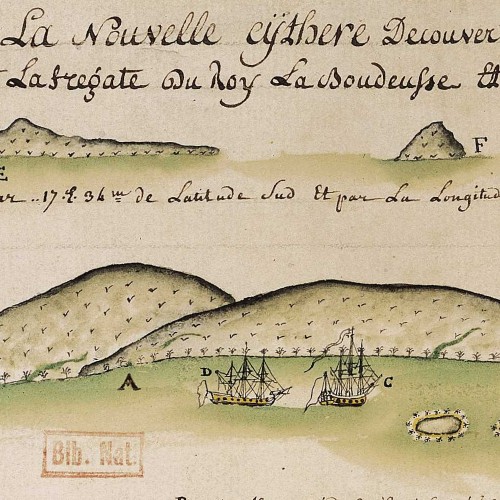

Vue de la Nouvelle-Cythère, découverte par M. de Bougainville en 1768

Au début du 18e siècle, l’océan Pacifique où les Européens n’ont qu’un seul comptoir, aux Philippines, reste en partie méconnu. Les débats sur l’existence d’un continent austral sont relancés, de nouvelles explorations engagées. En 1766, Bougainville embarque avec un cartographe, un astronome et le naturaliste Commerson pour le premier voyage scientifique français autour du monde. Terminé en 1769 après une abominable traversée du Pacifique, le voyage de Bougainville laisse entier le mystère des terres australes. Mais grâce à lui, la France a connu Tahiti.

Bougainville aborde à Tahiti le 6 avril 1768. Le lendemain, dans son journal de navigation, il s’extasie devant « la douceur du climat, la beauté du paysage, la fertilité du sol partout arrosé de rivières et de cascades, la pureté de l’air ». Tout, selon lui, « inspire la volupté ». Et de baptiser cette terre paradisiaque « Nouvelle Cythère », du nom de l’île grecque consacrée à Aphrodite qui passait pour le pays idyllique de l’amour et du plaisir.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

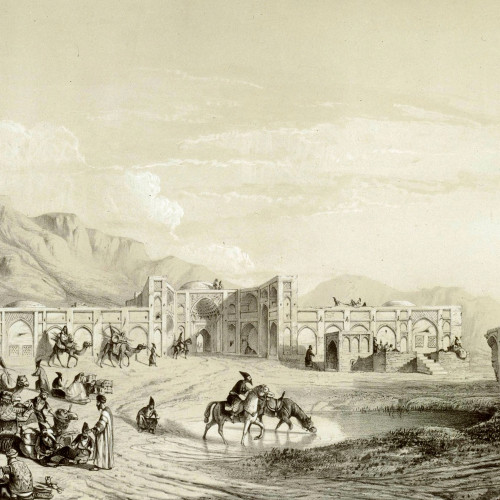

Caravansérail de Kachan Perse

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Les récits autobiographiques

Du simple journal de bord, dans lequel le marin consigne longitude, latitude et force des vents, au journal d'introspection, la longue histoire du journal recouvre celle des récits de voyage et de la subjectivité. Cette forme souple, la plus pratiquée par les voyageurs, dispense du souci de la composition, puisque la date et le lieu peuvent en être le principe organisateur. Elle reflète le double voyage, extérieur et intérieur, et facilite aussi l'identification du lecteur au narrateur : l'aventure semble se vivre au fil des mots.

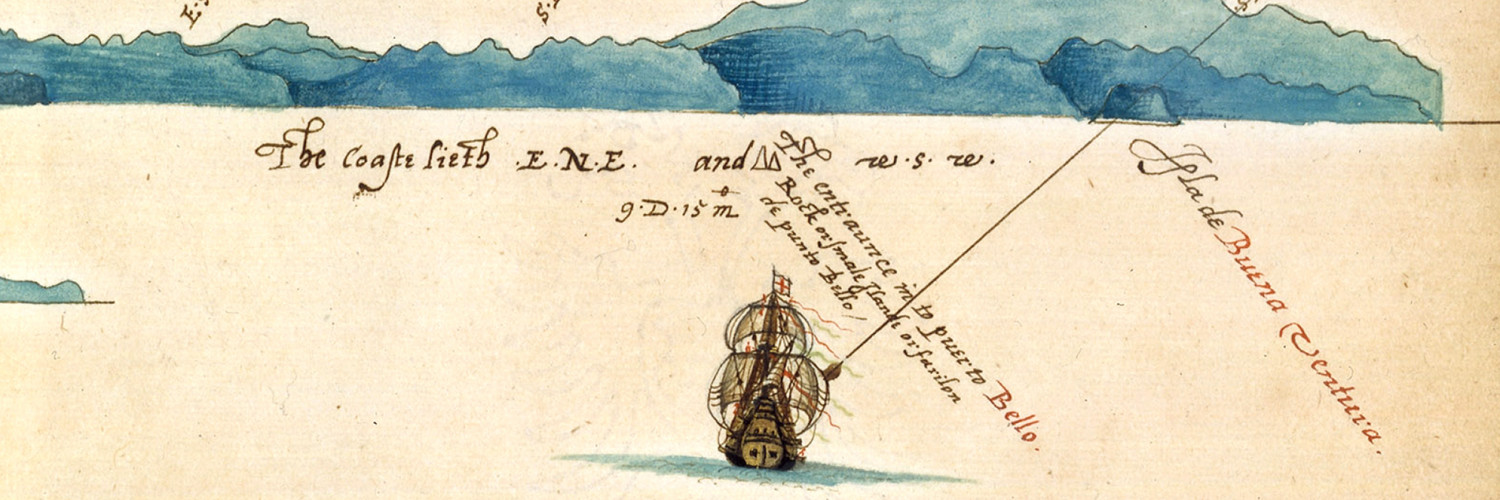

Journal illustré du voyage de Francis Drake aux Indes occidentales

Ce manuscrit anonyme relate le voyage entrepris par Francis Drake en Amérique centrale pour harceler les Espagnols. Le journal est illustré de vues de côtes permettant de noter le relèvement des alignements et des points remarquables pris depuis le bateau, ainsi que de plans sommaires dressés à partir de ces mesures. La mort de Drake, le 28 janvier 1595, au large de Panama, y est notée.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La lettre hérite d'une tradition oratoire plus ancienne et implique des conventions sociales, ce qui rend sa spontanéité plus ambiguë. L'adresse à un destinataire unique, qui la situe entre l'intimité et le public, plaide en faveur de son authenticité. Plus encore que le journal, la lettre est un certificat de voyage, même quand elle est fictive ! L'engouement pour cette forme découverte au 17e siècle disparaît progressivement au cours du 19e siècle, au moment où le journal est reconnu comme œuvre littéraire et où l'illusion d'un correspondant paraît vaine.

Fictions : les voyages imaginaires

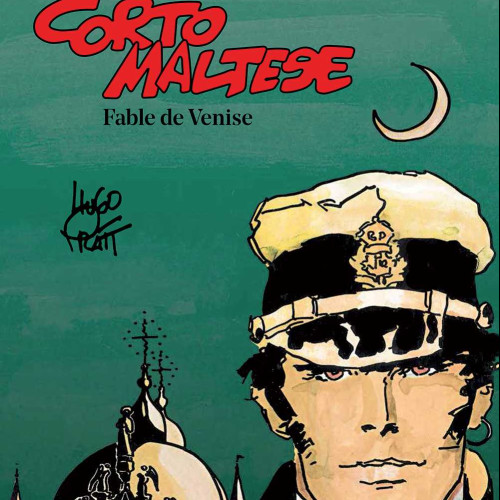

Corto Maltese

La bande dessinée maçonnique vit dans la lumière du frère Hugo Pratt, un des plus grands auteurs de BD du 20e siècle, aussi aérien dans son style graphique que subtil et poétique dans ses intrigues. Si l’on veut bien admettre que l’homme, c’est l’œuvre, il est évident que, même non initié, Corto Maltese est un « franc-marin », comme il se définit lui-même, tant il est le double de son créateur, le maître secret Pratt, passé à l’Orient éternel en 1995.

Initié le 8 juin 1976 par la respectable loge Hermès Trismegiste à l’orient de cette Venise où il avait situé L’Ange à la fenêtre d’Orient en hommage au roman du grand écrivain occultiste Gustav Meyrink L’Ange à la fenêtre d’Occident.

Pratt devint maître secret le 19 novembre 1989 dans la loge de perfection L’Olivier secret, à l’orient de Nice. Une cérémonie franco-italienne exceptionnelle à laquelle assistaient frères italiens et français, parmi lesquels le très illustre frère Luigi Danesin, souverain grand commandeur grand maître de la Grande Loge d’Italie, Jean Mourgues, grand commandeur du Grand Collège des rites du Grand Orient de France, et Yves Hivert-Messeca, secrétaire de L’Olivier secret.

Grand bourlingueur de mers et de terres lointaines, frère profane de Stevenson et de Conrad, Pratt fut un auteur ouvertement maçonnique dans Fable de Venise. Mais au sein de toute son œuvre, on ne trouve guère qu’une autre évocation maçonnique, dans Fort Wheeling, car le fabuleux dessinateur de personnages aériens comme des elfes (il sous-traitait ce qui était anguleux, fâché sans doute avec le compas et l’équerre), fut avant tout un grand amateur de mystifications, un porteur de légendes, dont la sienne, un fin connaisseur de la kabbale, du vaudou, de l’anthroposophisme, de la théosophie, de l’alchimie, des lames de tarot, de la chiromancie, du soufisme, du panthéisme, des vieux grimoires… car rien de ce qui était ésotérique ou occultiste ne lui était étranger.

Fils de fasciste et italien, il eut bien du mérite à embrasser la franc-maçonnerie en pays très catholique. Il évoqua son bonheur d’initié dans la préface de Fable de Venise : « Je parle d’un type d’homme capable de créer son être, qui évolue entre les limites propres de son être à l’état de germe au solstice d’hiver, qu’il lui faut développer jusqu’à la complète maturité atteinte dans le triomphe du solstice d’été, au moment où s’allument les grands feux, où tombent les étoiles, où l’Univers entier semble s’embraser et brûler à l’instant même où il peut aller plus loin. C’est le cycle de la vie. » J. C.

© 1977 Cong SA, Suisse. "Fable de Venise” de Hugo Pratt paru aux Editions Casterman www. cong-pratt. com - Tous droits réservés

© 1977 Cong SA, Suisse. "Fable de Venise” de Hugo Pratt paru aux Editions Casterman www. cong-pratt. com - Tous droits réservés

Le roman de voyage connaît, de nos jours, un nouvel élan avec la world fiction, ou travel writing. Comme son nom l'indique, il naît d'une tradition anglo-saxonne, celle de Stevenson et de Conrad. En réaction à un certain formalisme du roman contemporain, ces récits cultivent ce que Kenneth White appelle « I'esprit nomade » ; leurs auteurs (Bruce Chatwin, J.M.G. le Clézio, Jacques Lacarrière, Nicolas Bouvier...) interrogent leur relation avec un monde en voie de disparition afin de retrouver une sorte de compréhension épiphanique du réel.

Récit de voyage et poésie

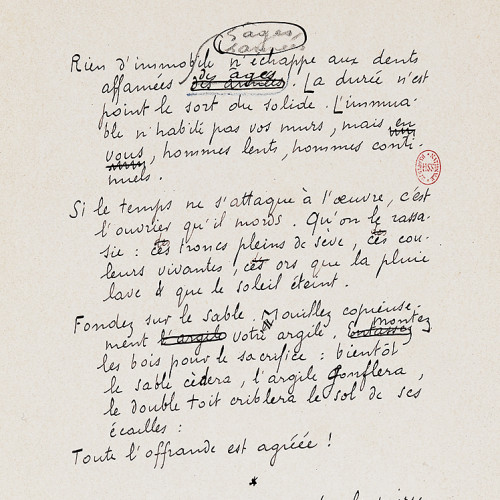

Manuscrit des Stèles de Victor Segalen

En septembre 1910, Victor Segalen conçoit le projet d’un recueil de poèmes présenté sous une forme originale, différente de celle des modèles occidentaux et traditionnels. Séduit par l’allure des stèles de pierre dont la campagne chinoise est parsemée, il choisit de dire dans ce cadre nouveau ses expériences intérieures. Le recueil Stèles, « écrit sous la hantise de fixer des moments chinois », était divisé selon un symbolisme rigoureux qui respectait la direction des quatre points cardinaux, « Midi ou Impériales, Nord ou Amoureuses, Orient ou Amicales, Occident ou Guerrières ». à ces quatre directions s’ajoutaient les « Stèles du bord du chemin » et les « Stèles du Milieu ». « Aux dix mille années » est une des stèles les plus célèbres dont le germe naquit au cours d’une visite aux tombeaux des Ming en juillet 1909.

Le recueil fut édité en 1971 à Pékin, dans une édition à la chinoise « non commise à la vente » qui comptait quatre-vingt-un exemplaires, nombre sacré évoquant les marches du Temple du Ciel.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Ce sont peut-être les poètes qui, au 20e siècle, ont le mieux exalté la rêverie de l'Ailleurs dans une poésie du voyage : Segalen, Claudel, Cendrars, Saint-John Perse, Michaux, Réda, Bonnefoy... Encline à la contemplation, la poésie s'oppose à l'action. Sa recherche d'une unité du monde ne peut se satisfaire de la fragmentation du temps et des horizons que l'on observe dans le récit de voyage. La poésie exprime davantage un appel du départ pour un voyage intérieur.

Les récits en images

Aux 19e et 20e siècles, les moyens modernes de captation et de reproduction du réel offrent au récit de voyage d'autres voies que celle du carnet de croquis du peintre voyageur. C'est le cas de la photographie. Dès les années 1840, elle seconde l'expérience du voyageur et en authentifie le cheminement. À la faveur de missions scientifiques ou archéologiques, comme celle accomplie en Orient par Maxime Du Camp en compagnie de Flaubert, les photographes publient des albums. Mais, entre le succès de la photographie « pittoresque », qui nie la spontanéité, et le développement du reportage, qui privilégie le spectacle de l'événement, la « vision d'auteur » du photo-journal ne s'impose guère. Parmi quelques démarches à l'ambition autobiographique, citons celle de Raymond Depardon qui, en 1999, fait parvenir quotidiennement au journal Libération une vue de Berlin accompagnée de notes personnelles ; celle de Nicolas Bouvier, iconographe voyageur ou « chercheur d'images » ; ou encore celle de Gérard Rondeau qui, parcourant le Maroc entre 1994 et 1999, rend « hommage à Delacroix » et aux orientalistes.

La prépration du mast, ou yaourt fermenté

Jean-Baptiste Feuvrier, médecin militaire français, est attaché à la personne de Naser al-Din Shah, souverain de Perse, en 1889. Durant trois ans, il est le témoin de la vie quotidienne à la cour et suit le souverain dans tous ses déplacements. La haute vallée du Lar, au nord de Téhéran, est un lieu de villégiature très prisé par le shah. Feuvrier a l’occasion durant l’été 1890 d'entrer en contact avec les éleveurs nomades Iliats qu'il croque ici en train de préparer le mast, un yaourt à partir de lait fermenté.

Bibliothèque nationale de France / Société de géographie

Bibliothèque nationale de France / Société de géographie

Boghari, cheval arabe

Il y a deux versants opposés dans la carrière de Moulin. D’abord installé à Paris rue du Faubourg-Montmartre à la fin des années 1840, il débute par une remarquable production de nus - daguerréotypes, tirages sur papier et vues stéréoscopiques - poursuivie durant plusieurs années. Son goût pour cette branche de l’art le mène trop loin et il a affaire à la justice en 1851 pour le commerce, en association avec Jules Malacrida, d’images « si obscènes que l’énonciation même des titres serait un outrage à la morale publique ». Il se refait peu après une virginité en changeant d’adresse sans déménager : il ouvre une nouvelle entrée sur l’arrière de son atelier, au 23, rue Richer. Les nus et études de genre qu’il présente désormais sont plus conformes aux critères habituels des « études d’après nature ».

C’est donc un personnage respectable qui quitte Paris pour l’Algérie en mars 1856, avec son lointain parent Alexandre Quinet fils (1837-1900). L’occasion est suggérée par le service militaire qu’y effectue son fils de vingt ans. Moulin est muni d’une lettre de recommandation du ministre de la Guerre : outre le bon accueil assuré auprès du gouverneur général d’Alger, le maréchal comte Randon, elle facilite le voyage dans le pays et surtout la réalisation de nombreux portraits des autorités religieuses et militaires françaises ainsi que des chefs indigènes.

Le périple de près d’un an et demi devait sillonner les trois provinces d’Oran, Alger et Constantine. Travaillant avec des négatifs sur verre au collodion de format relativement modeste (environ 20 x 25 cm), Moulin confirme son talent pour les scènes de genre et le portrait, prenant de nombreux groupes particulièrement bien composés, mais s’essaie de façon moins convaincante aux paysages et vues urbaines.

Il rassemble d’abord trois cents clichés, dont il édite le catalogue à son retour sous le titre L’Algérie photographiée. Le prospectus fait part des difficultés rencontrées : « Les variations atmosphériques, la chaleur, les inconvénients d’un travail presque toujours en plein vent, sous la tente ou dans des ateliers improvisés ; l’emploi d’un matériel aussi réduit que possible ; des instruments détériorés par la chaleur ou la chute d’un mulet ; souvent de l’eau bourbeuse ; enfin toutes les petites misères réunies des photographes touristes, nous les avons surmontées avec résignation, combattues avec persévérance et enfin surmontées grâce à l’intelligente coopération de mon compagnon de voyage, M. A. Quinet fils. »

Moulin précise encore : « Cette publication destinée à populariser l’Algérie, a été accueillie avec faveur par S. M. Napoléon III, qui a bien voulu en accepter la dédicace. » C’est donc la vision autorisée de la plus importante des colonies françaises : y alternent les officiels, le pittoresque, les monuments et les marques de la présence française que sont les constructions nouvelles, l’instruction publique, les fouilles archéologiques. Les légendes mentionnent les révoltes récentes qui ont ensanglanté le pays, indiquent les mérites ou les revers de fortune de tel chef indigène. Lorsque Moulin rentre en France, un ministère de l’Algérie vient d’être créé pour le cousin de l’empereur, le prince Napoléon-Jérôme, ce qui ajoute un intérêt conjoncturel à ses images.

Les trois volumes richement reliés pour l’empereur contiennent la majeure partie de l’œuvre et portent, calligraphiés sur les serpentes, les légendes qui seront imprimées et collées au bas des tirages commerciaux. Ils sont donnés à la bibliothèque du château de Fontainebleau par l’impératrice dès juin 1858 par le biais du ministère de la Maison de l’empereur. Même si les œuvres de Moulin ne sont pas rares dans les collections publiques françaises, ce cadeau réunit l’ensemble le plus beau et le plus complet de son expédition algérienne.

S. A.

© Biliothèque nationale de France

© Biliothèque nationale de France

Le développement de la bande dessinée et du roman graphique renouvelle toutefois ce récit par l'image au 21e siècle, avec les œuvres d'Étienne Davodeau, de Nicolas de Crécy, de Romain Dutter ou de Guy Delisle. L'invention graphique nourrit le récit, reflétant l'attitude du voyageur-dessinateur vis-à-vis des espace qu'il parcourt.

Le film de voyage est essentiellement une affaire privée. Peu d'œuvres de cinéma peuvent se définir comme « récits de voyage », hormis les très personnelles Lettres d'amour en Somalie (1982) de Frédéric Mitterrand et Une femme en Afrique (1983) de Raymond Depardon, où l'un à la façon d'une correspondance et l'autre sur le mode du journal commentent, en voix off, les images d'un voyage accompli en Afrique de l'Est.

Provenance

Cet article provient du site Voyage en Orient (2001).

Lien permanent

ark:/12148/mmcr02k7fwmjx