La Manga

La Manga, publiée entre 1814 et 1878, est l’un des chefs-d’œuvre du livre illustré japonais de l’époque d’Edo. Cet album de gravures sur bois, composé de quinze volumes, comporte près de quatre mille dessins de Katsushika Hokusai (1760-1849), l’un des plus grands peintres de l’école ukiyo-e. Destinée à servir de manuel de peinture, la Manga nous fait découvrir la méthode de l’artiste, en même temps que l’univers graphique de ce génie du trait que fut Hokusai. Interprète de la nature et observateur minutieux du monde des hommes, il fut aussi un génie du fantastique, laissant libre cours à son inventivité et à son humour.

Figurant les choses et le monde vivant, humain et animal, naturel et surnaturel, la Manga se révèle un précieux répertoire iconographique. Le terme même de manga, désignant aujourd’hui les bandes dessinées japonaises, est difficile à traduire : l’idéogramme man, qui désigne une chose « sans suite », « décousue », « confuse », ou qui « manque de tenue », renvoie ici à une idée de totale spontanéité, de foisonnement anarchique, qu’il convient de combiner avec le caractère ga, ou « dessin ». Il s’agirait donc de croquis exécutés au fil de l’inspiration, librement et sans ordre, de rapides esquisses sur des sujets divers et variés, d’ébauches, de dessins impromptus.

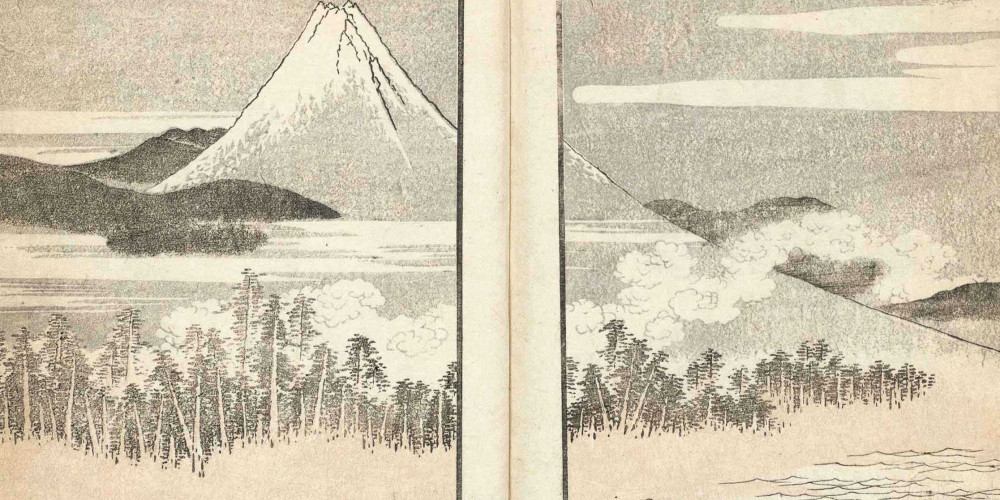

Le Fuji vu de la plage de Miho

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Constantes du paysage, la montagne et l’eau, omniprésentes dans l’archipel nippon, dominent non seulement l’esthétique japonaise mais interviennent dans la cosmogonie religieuse. Si la montagne et la mer se rejoignent dans le mythe pour constituer le pays élu des dieux, les frontières rocheuses et marines délimitent le territoire des hommes, ancrés dans une nature toute-puissante. (J. B.)

© Bibliothèque nationale de France

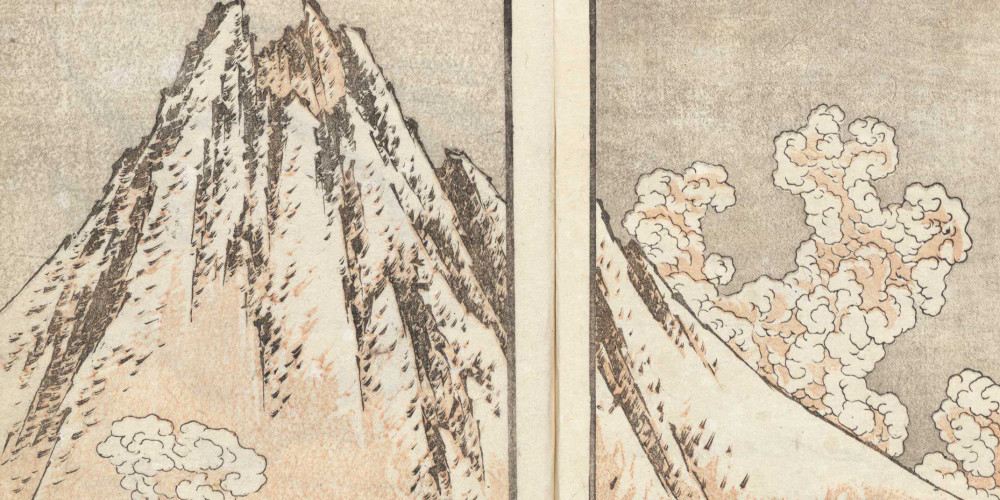

Le Fuji vu de la passe de Mishima, dans la province de Kai

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Profondément shintoïste, vénérant les forces cosmiques, Hokusai appréhende le mont Fuji dans ses attributs métaphoriques, faisant de la Montagne sacrée, royaume des kami, la manifestation d’une énergie universelle. (J. B.)

© Bibliothèque nationale de France

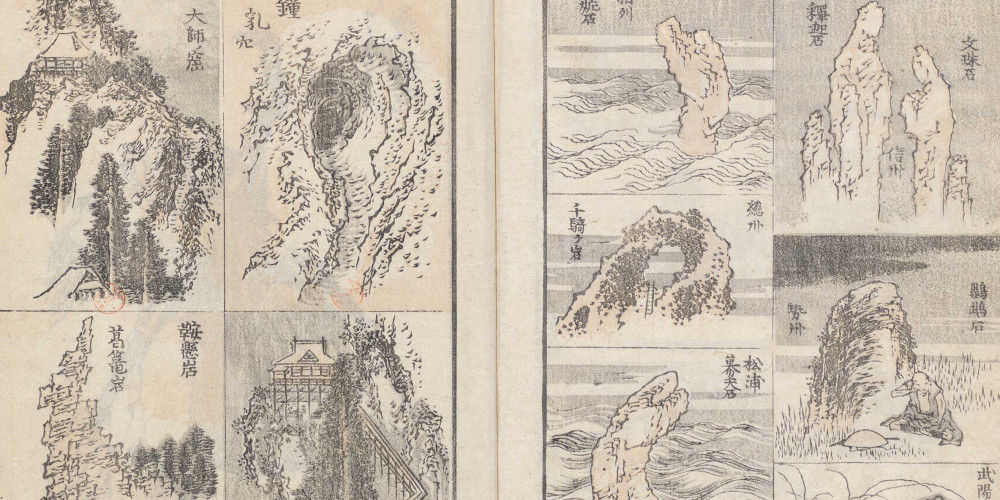

Rochers, récifs et grottes

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Reprenant le thème traditionnel des rochers en mer, symbolisant la genèse de l’archipel, sa tectonique tourmentée, son volcanisme actif, Hokusai transcende cette image dans la recherche d’une possible synthèse entre ordre et chaos ; les récifs et les falaises rongées par les flots mettent ainsi en relief le caractère immuable des rochers et le ressac perpétuel de la mer. (J. B.)

© Bibliothèque nationale de France

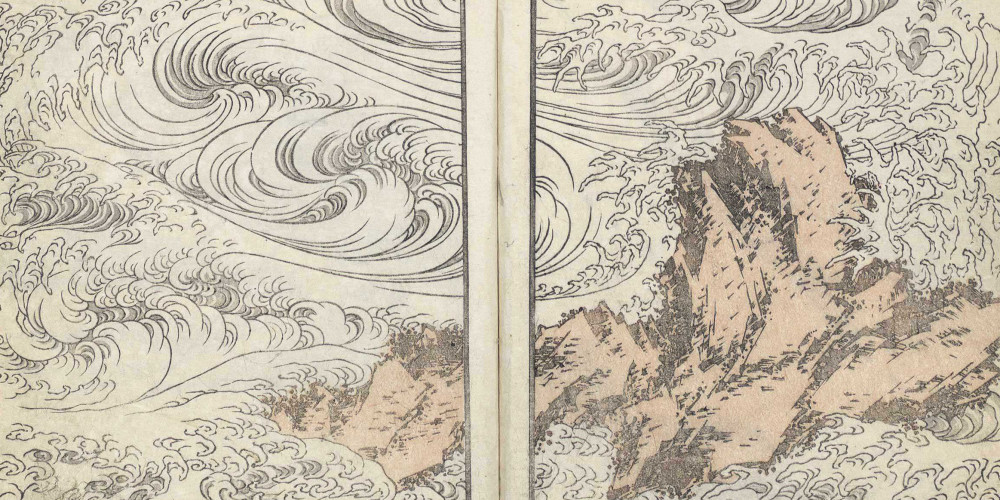

Les tourbillons de Naruto, au large de l’île d’Awaji

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Avec des lignes stylisées, des stries profondes, des traits vifs, des courbes, des volutes, des jeux de lumière, Hokusai parvient à synthétiser et à schématiser les ondulations de la houle, le bouillonnement des flots, le déchaînement de la mer, les torrents et cascades, les tourbillons d’eau, comme ceux de Naruto, le fracas des vagues, aux franges écumantes et déchiquetées par le vent. (J. B.)

© Bibliothèque nationale de France

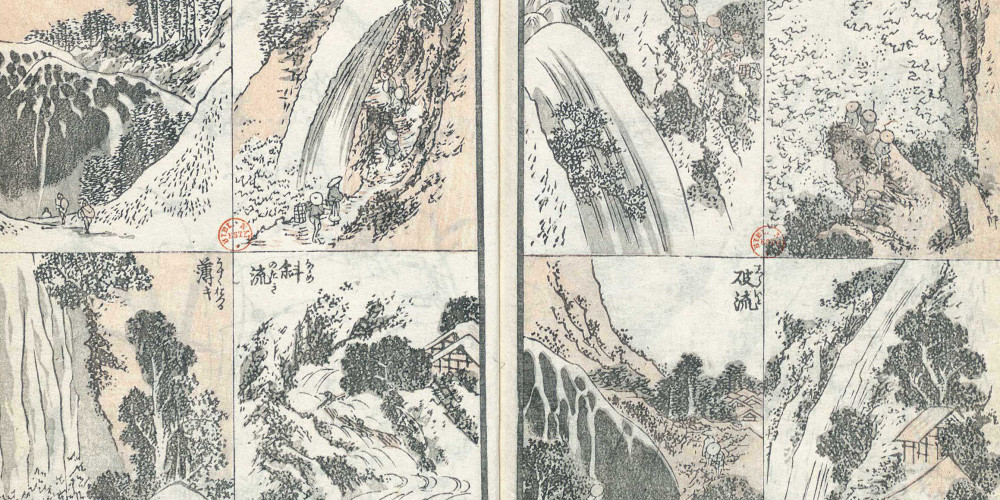

Cascades

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

La demarche de Hokusai atteint sans doute son résultat le plus achevé dans la représentation du mouvement des eaux, dont il saisit à la fois l’instantanéité et la pérennité, donnant une impression paradoxale d’immédiateté d’une part, de durée et de répétition d’autre part. (J. B.)

© Bibliothèque nationale de France

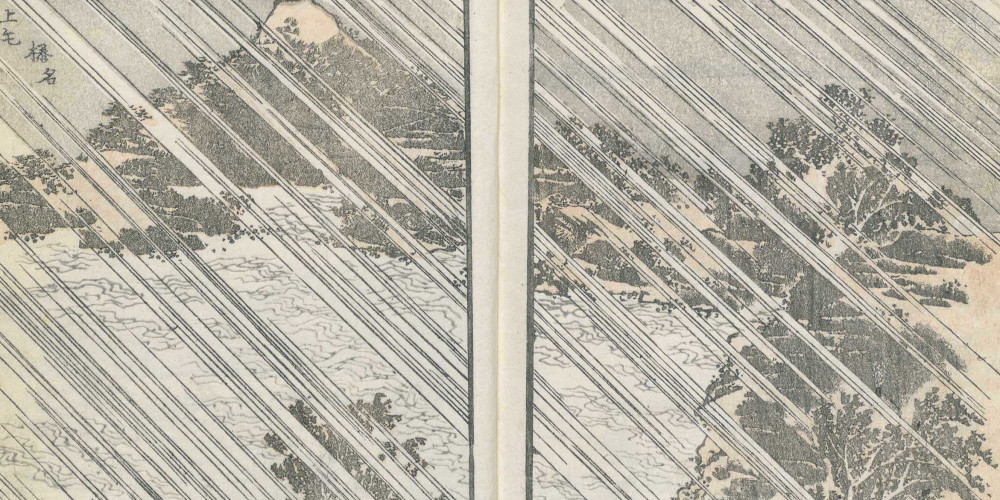

Le mont Haruna, dans la province de Kôzuke, sous la pluie

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Les phénomènes climatiques, les variations atmosphériques, les métamorphoses de la nature, la lumière sont des thèmes constants de la poésie et de la peinture japonaises. Hokusai s’inscrit parfaitement dans cette tradition.

© Bibliothèque nationale de France

Ondée à Sekiya no sato, dans la province de Shimôsa

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Particulièrement sensibles aux saisons, y trouvant de nombreuses occasions de fêtes collectives, de jeux, de chants, de promenades, les Japonais sont, par tradition shintoïste, proches de la nature, de son rythme et de ses aléas.

© Bibliothèque nationale de France

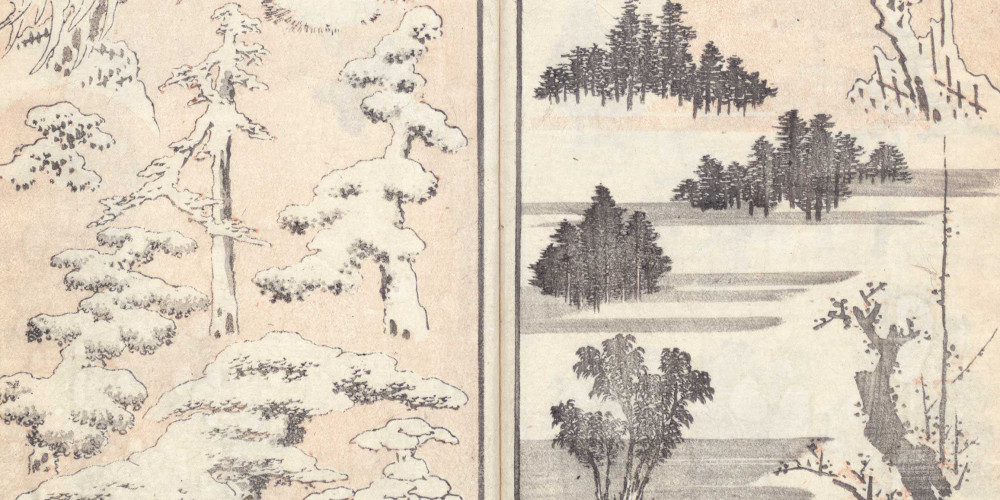

Arbres en hiver, sous la neige

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Hokuzai cherche aussi à cerner la notion bouddhiste d’éternel recommencement et d’impermanence du monde visible. II saisit les instantanés d’une beauté éphémère et fragile, soumise au temps, les impressions fugitives et changeantes d’un « monde flottant et mouvant » (ukiyo).

© Bibliothèque nationale de France

Fleurs et plantes : volubilis

S’il est une création particulièrement surprenante dans la prodigieuse et multiple production de Hokusai, c’est bien sa Manga. Cet inestimable album xylographique, initialement conçu comme un manuel de peinture, en un volume, à l’attention de ses élèves, remporta un tel succès qu’il fut publié de 1814 à 1878 en quinze volumes, les trois derniers ayant été réalisés de façon posthume par l’éditeur. L’enthousiasme imprévisible qui accueillit ce recueil de modèles au Japon se propagea rapidement en Occident, où il exerça une influence déterminante chez les impressionnistes.

Voilà rassemblés en quinze volumes près de quatre mille dessins d’une diversité et souvent d’une audace inouïes : paysages, animaux, végétaux, personnages, aménagements humains utilitaires ou sacrés, outils, travaux, divertissements, armes et arts martiaux, divinités, monstres et chimères constituent ici une merveilleuse encyclopédie par l’image.

Ce vaste répertoire iconographique, réaliste ou fantastique, opère comme un miroir où se révèlent au fil des pages l’art et le mental de Hokusai, sa quête esthétique et spirituelle en même temps que la singulière poésie du monde qui l’inspire et qu’il se plaît à montrer de la plus originale façon.

De fait, cette profusion de motifs exécutés sur le vif, libres de toute convention ou contrainte éditoriale, toujours d’une saisissante beauté, s’inscrit dans le droit fil d’une œuvre soucieuse certes de décrire la nature dans tous ses états, de s’interroger sur ses mécanismes et ses mystères, mais aussi d’éclairer les rapports que les hommes entretiennent avec elle et les liens qu’ils tissent entre eux.

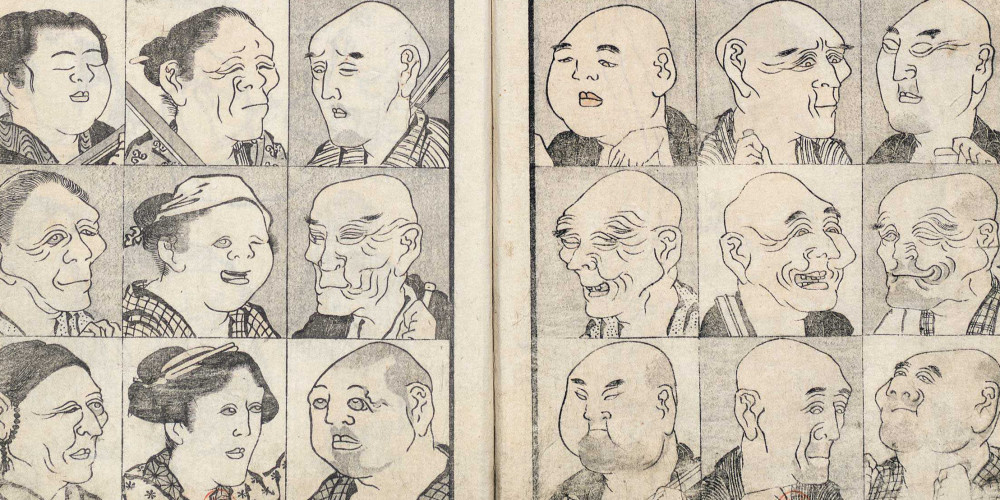

Si Hokusai excelle le plus souvent à rendre compte de l’objet observé avec une impartialité et une minutie quasi scientifiques quand il s’agit par exemple de représenter la flore (ci-dessus) ou la faune marine, il ne s’interdit jamais de laisser libre cours à son imagination délirante pour en livrer une interprétation insolite, mythique ou métaphorique, telle cette pieuvre géante qui engloutit un pêcheur ou cet éléphant avec un groupe d’aveugles. On peut aussi surprendre le maître, au détour d’une planche humoristique et jubilatoire, à croquer la dérision des comportements humains dans des expressions extravagantes ou grotesques, ou à l’inverse, rendre hommage aux talents, aux capacités inventives et aux prouesses physiques des êtres, qu’il valorise notamment dans des séries d’esquisses consacrées à l’escrime, la gymnastique, les combats de bâtons, ou les luttes de sumotori.

Tout dans cette « avalanche de dessins, cette débauche de crayonnages », pour reprendre l’expression d’Edmond de Goncourt, de la manière de voir la vie à celle de l’interpréter, dit à la fois la réussite d’une échappée loin des dogmes et des repères connus et l’aboutissement d’un art qui impose, au-delà d’un style, des concepts originaux. Hokusai nous instruit parce qu’il sait nous conduire hors des sentiers battus jusqu’aux tréfonds d’un monde et d’une société étranges, tandis qu’il nous subjugue en réinventant par la magie du trait tout un univers poétique de sensations fortes et subtiles caractéristiques de son inimitable génie. (J. B.)

© Bibliothèque nationale de France

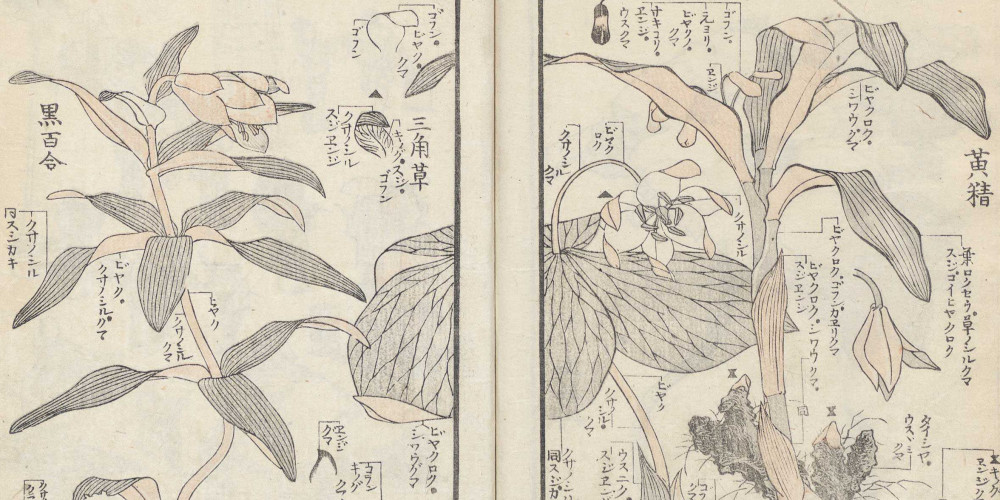

Plantes

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Avec la précision minutieuse du botaniste, Hokuzai dispose, comme sur les planches d’une encyclopédie, arbres, arbustes, fleurs et herbes, les accompagnant souvent d’annotations descriptives, de gros plans et de détails.

Ici, une planche descriptive avec annotations sur les couleurs (de droite à gauche) : ôsei (sceau-de-Salomon), misumisô (hépatique commune), kuroyuri (lis noir).

© Bibliothèque nationale de France

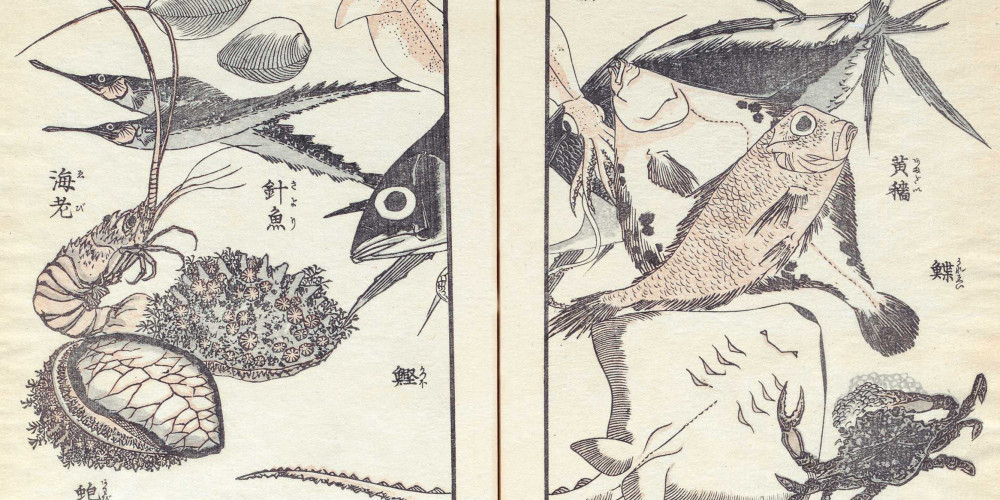

Poissons, crustacés, coquillages et mollusques

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Hokusai dépeint en quelques planches toute la variété des fonds marins, avec les différentes espèces de poissons, crustacés, mollusques et coquillages.

Page de gauche (de haut en bas) : akagai (coque), sayori (scombrésoce), ebi (langouste), katsuo (bonite), awabi (oreillede-mer).

Page de droite (de haut en bas) : surume (seiche), amadai (tile), karei (limande), kazame (crabe), ei (raie).

© Bibliothèque nationale de France

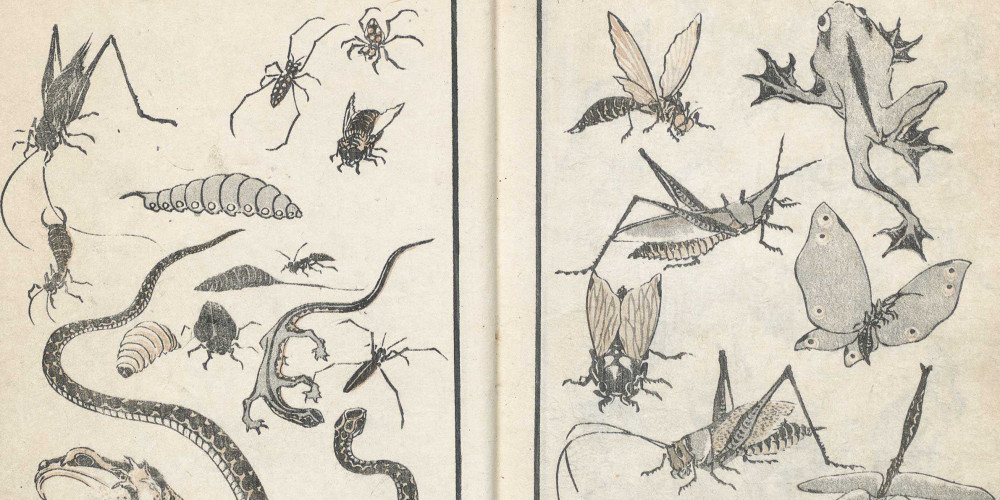

Insectes, reptiles et batraciens

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Hokusai dispose avec art et décrit avec minutie insectes, reptiles et batraciens. Ces planches, d’un réalisme digne d’un encyclopédiste scrupuleux, ne sont pour autant pas exemptes d’une certaine poésie, et répondent au goût des Japonais qui aiment à contempler les animaux, à écouter le chant des oiseaux ou le bourdonnement des insectes. (J. B.)

© Bibliothèque nationale de France

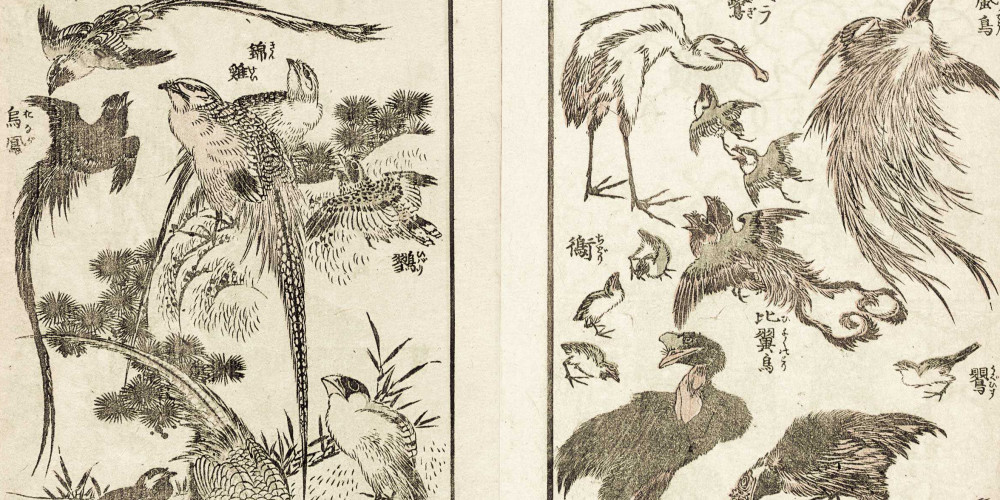

Oiseaux

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

En mettant parfois en scène des oiseaux dans leur environnement naturel, Hokusai se situe dans la tradition des estampes de fleurs et d’oiseaux (kachô-ga), se rattachant à la peinture classique chinoise, genre remis au goût du jour par Utamaro dans son Livre des plantes et des insectes. (J. B.)

Page de gauche (de haut en bas) : kinkei (faisan doré), sanjaku (pirolle à bec rouge), onaga (pie bleue du Japon), hibari (alouette), ikaru (gros-bec), hakkan (faisan argenté), kasasagi (pie).

Page de droite (de haut en bas) : fûchô (paradisier), herasagi (spatule), uguisu (rossignol), hiyoku no tori (oiseau fabuleux formé du couple d’un mâle et d’une femelle supposés n’avoir chacun qu’un œil et qu’une aile et ne pouvant voler que réunis l’un à l’autre), chidori (pluvier), ukokkei (coq d’Asie), dachô (autruche).

© Bibliothèque nationale de France

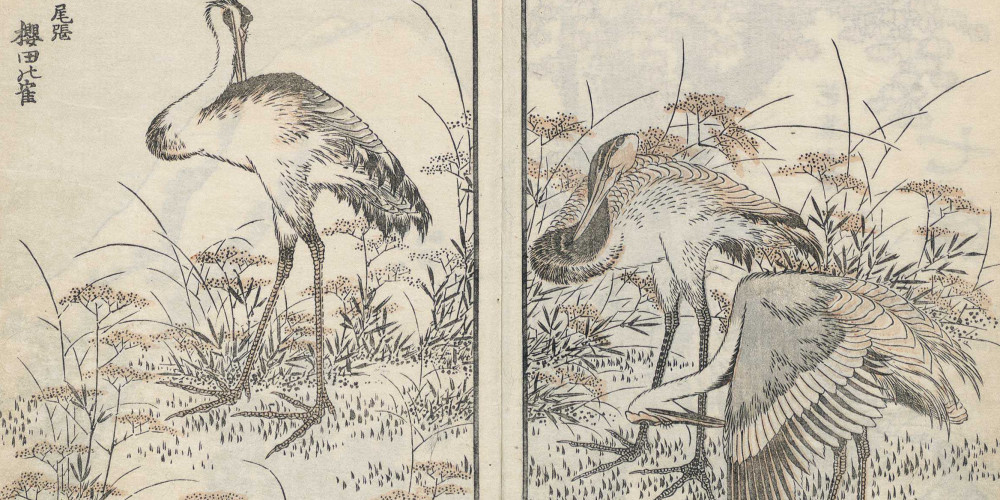

Grues de Sakurada, dans la province d’Owari

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

D’autres animaux font l’objet d’un traitement particulier, comme ces trois grues représentées sur une double page : Hokusai saisit le port élégant, les mouvements souples, le plumage délicat de cet oiseau sacré, symbole de longévité au japon. (J. B.)

© Bibliothèque nationale de France

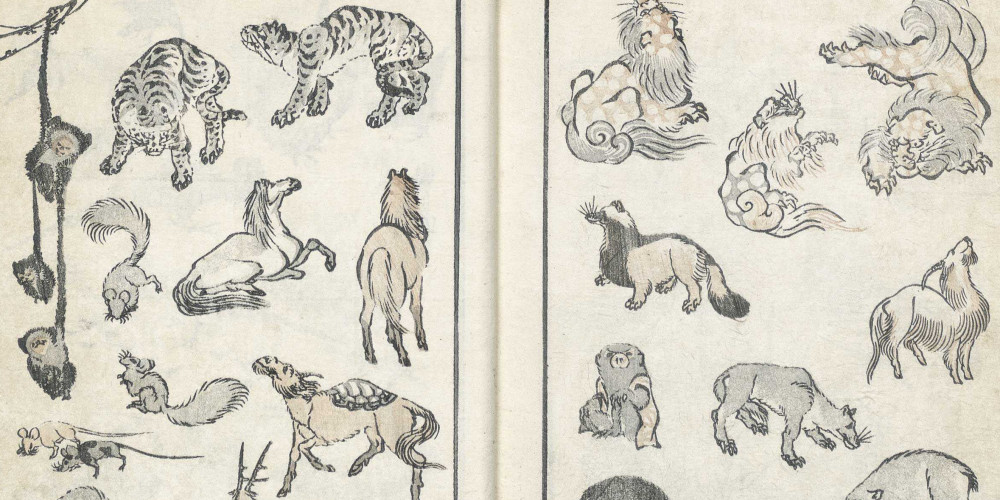

Quadrupèdes

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

La Manga, où abondent les planches animalières, révèle l’intérêt que portent Hokusai et ses contemporains à la faune. (J. B.)

© Bibliothèque nationale de France

Sangliers et lièvres

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

C’est avec les qualités d’observation et la précision scientifique d’un naturaliste qu’ Hokusai dessine tous les animaux du Japon, tantôt pêle-mêle sur une même page, tantôt en situation dans la nature, croqués sur le vif, dans leur spontanéité. (J. B.)

© Bibliothèque nationale de France

Pieuvre géante qui engloutit un pêcheur

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

S’il est une création particulièrement surprenante dans la prodigieuse et multiple production de Hokusai, c’est bien sa Manga. Cet inestimable album xylographique, initialement conçu comme un manuel de peinture, en un volume, à l’attention de ses élèves, remporta un tel succès qu’il fut publié de 1814 à 1878 en quinze volumes, les trois derniers ayant été réalisés de façon posthume par l’éditeur. L’enthousiasme imprévisible qui accueillit ce recueil de modèles au Japon se propagea rapidement en Occident, où il exerça une influence déterminante chez les impressionnistes.

Voilà rassemblés en quinze volumes près de quatre mille dessins d’une diversité et souvent d’une audace inouïes : paysages, animaux, végétaux, personnages, aménagements humains utilitaires ou sacrés, outils, travaux, divertissements, armes et arts martiaux, divinités, monstres et chimères constituent ici une merveilleuse encyclopédie par l’image.

Ce vaste répertoire iconographique, réaliste ou fantastique, opère comme un miroir où se révèlent au fil des pages l’art et le mental de Hokusai, sa quête esthétique et spirituelle en même temps que la singulière poésie du monde qui l’inspire et qu’il se plaît à montrer de la plus originale façon.

De fait, cette profusion de motifs exécutés sur le vif, libres de toute convention ou contrainte éditoriale, toujours d’une saisissante beauté, s’inscrit dans le droit fil d’une œuvre soucieuse certes de décrire la nature dans tous ses états, de s’interroger sur ses mécanismes et ses mystères, mais aussi d’éclairer les rapports que les hommes entretiennent avec elle et les liens qu’ils tissent entre eux.

Si Hokusai excelle le plus souvent à rendre compte de l’objet observé ave cune impartialité et une minutie quasi scientifiques quand il s’agit par exemple de représenter la flore ou la faune marine, il ne s’interdit jamais de laisser libre cours à son imagination délirante pour en livrer une interprétation insolite, mythique ou métaphorique, telle cette pieuvre géante qui engloutit un pêcheur (ci-dessus) ou cet éléphant avec un groupe d’aveugles. On peut aussi surprendre le maître, au détour d’une planche humoristique et jubilatoire, à croquer la dérision des comportements humains dans des expressions extravagantes ou grotesques, ou à l’inverse, rendre hommage aux talents, aux capacités inventives et aux prouesses physiques des êtres, qu’il valorise notamment dans des séries d’esquisses consacrées à l’escrime, la gymnastique, les combats de bâtons, ou les luttes de sumotori.

Tout dans cette « avalanche de dessins, cette débauche de crayonnages », pour reprendre l’expression d’Edmond de Goncourt, de la manière de voir la vie à celle de l’interpréter, dit à la fois la réussite d’une échappée loin des dogmes et des repères connus et l’aboutissement d’un art qui impose, au-delà d’un style, des concepts originaux. Hokusai nous instruit parce qu’il sait nous conduire hors des sentiers battus jusqu’aux tréfonds d’un monde et d’une société étranges, tandis qu’il nous subjugue en réinventant par la magie du trait tout un univers poétique de sensations fortes et subtiles caractéristiques de son inimitable génie. (J. B.)

© Bibliothèque nationale de France

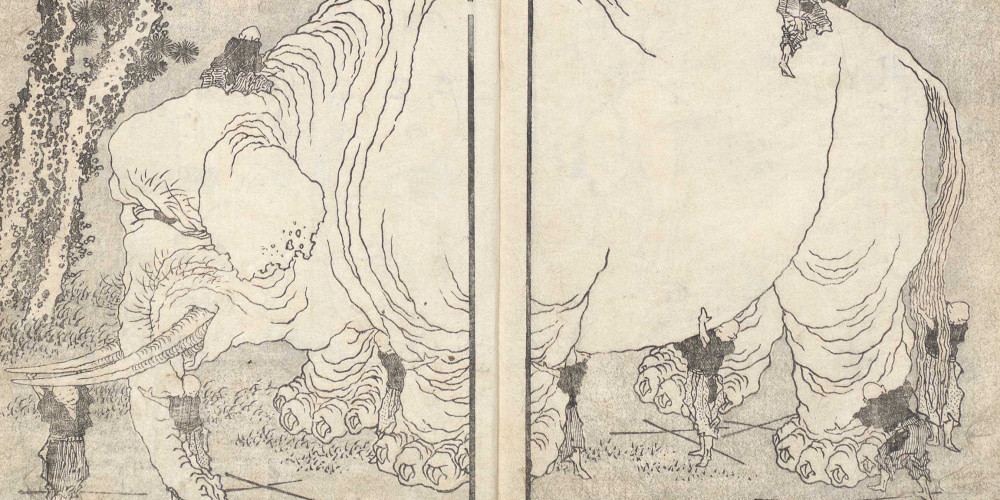

Éléphant avec un groupe d’aveugles

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Hokusai figure à deux reprises un éléphant plus grand que nature, d’une vieillesse séculaire, aux rides profondes, au regard débonnaire et aux oreilles déchiquetées ; un groupe d’hommes paraît minuscule par rapport à la taille monstrueuse du pachyderme. Cette dernière image illustre une parabole bouddhique : des aveugles, ne pouvant voir l’éléphant, se mirent à le palper pour s’en faire une idée ; ils le décrivirent ensuite différemment en fonction de la partie du corps que chacun d’entre eux avait pu toucher : semblable à un serpent pour sa trompe, à un tronc d’arbre pour ses pattes, à un mur pour ses flancs... La morale de l’histoire est qu’on ne peut se faire une juste opinion d’une chose dont on ne perçoit qu’une partie, de même qu’on ne saurait se faire une idée vraie de la Manga sans en feuilleter l’intégralité.

© Bibliothèque nationale de France

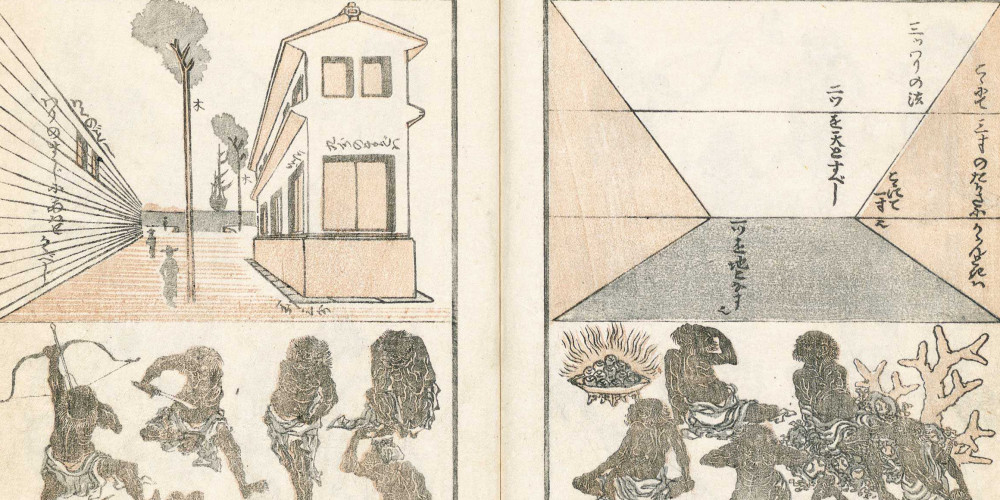

Vue urbaine en perspective centrale et principe de composition selon la « règle des trois tiers »

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

L’architecture occupe aussi une place de choix dans la Manga, d’abord comme une composante d’un paysage idéal à la manière des manuels de peinture chinois, par la représentation de véritables catalogues de ponts ou d’habitations. Hokusai présente également, à l’intention des dessinateurs débutants, la règle de composition des trois tiers et la perspective centrale, qu’il mit en œuvre dans nombre de ses estampes. (C. M.) (Page de droite, en haut).

En bas : aborigènes.

© Bibliothèque nationale de France

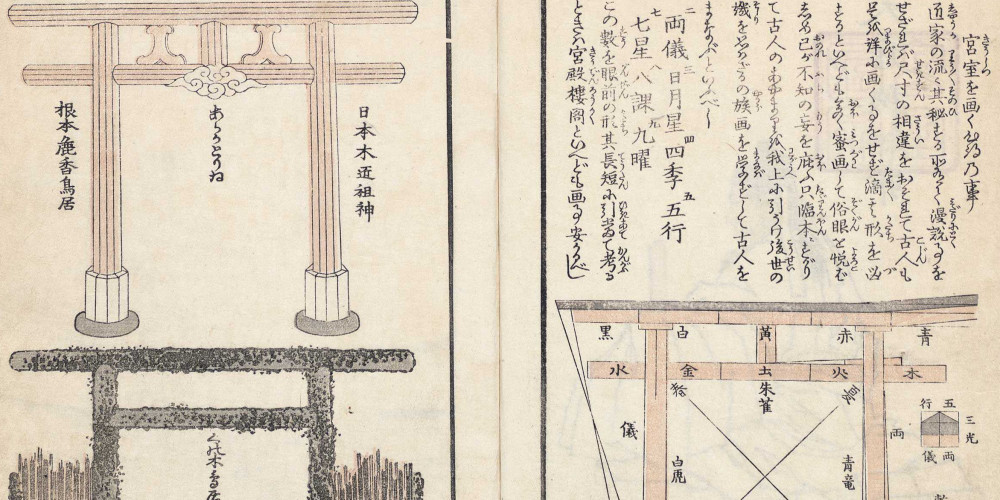

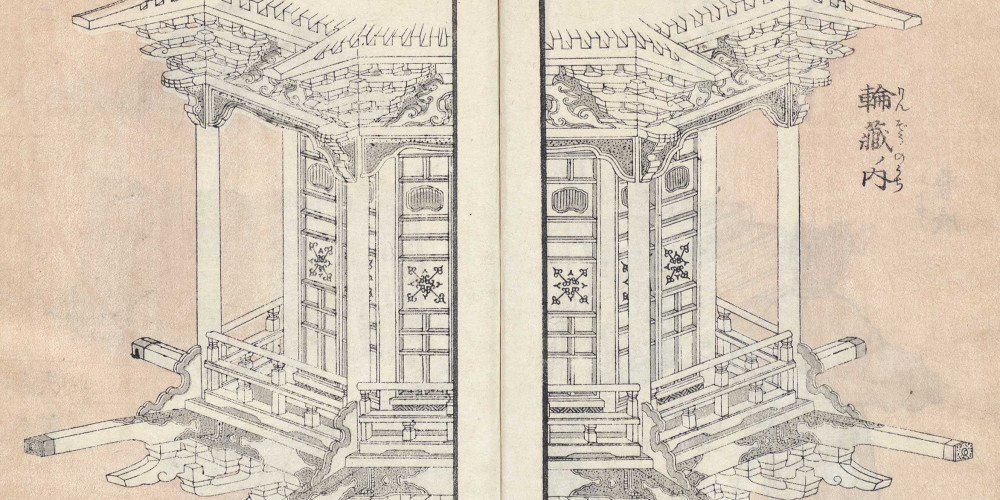

La méthode du dessin architectural

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Le cinquième volume de la Manga est en grande partie dédié à l’architecture religieuse, avec la représentation minutieuse d’une suite de portiques de sanctuaires shintô. (C. M.) (Page de gauche).

Page de gauche : exemples de portiques de sanctuaires shintô.

Page de droite : Les proportions dérivées des signes de divination du Yijing (Livre des mutations).

© Bibliothèque nationale de France

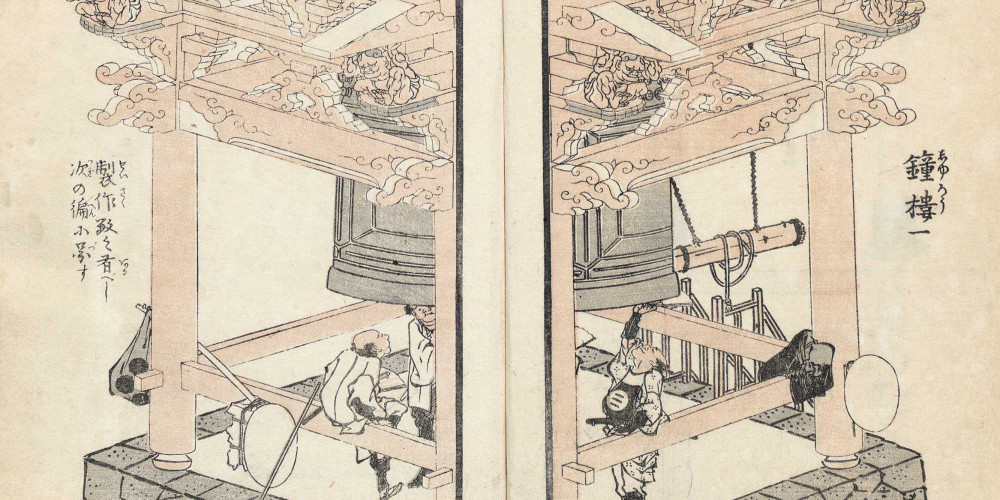

Tour de la cloche d’un monastère

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

L’intérêt de Hokusai pour l’architecture des temples et des monastères se manifeste aussi dans son album intitulé Shoshoku ehon shin-hinagata (« Nouveaux Modèles illustrés pour les artisans », 1836), qui est entièrement consacré à ce sujet. Hokusai fait preuve dans les deux cas de sa remarquable maîtrise du dessin « technique », qui contraste avec les gravures plus libres des autres volumes de la Manga. (C. M.)

© Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque à sûtra d’un monastère, contenant le canon bouddhique, qui tourne sur un pivot

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Le cinquième volume est en grande partie dédié à l’architecture religieuse, avec la représentation minutieuse de différentes parties d’un monastère bouddhique, dont la bibliothèque tournante à sûtra et le bâtiment qui l’abrite. (C. M.)

© Bibliothèque nationale de France

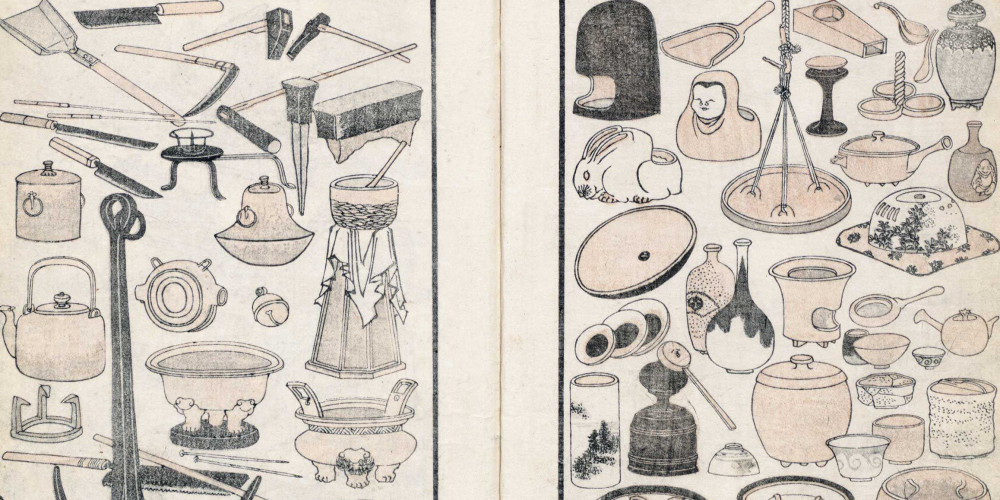

Ustensiles et outils

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Une partie importante de la Manga est consacrée à la culture matérielle et technique. On y trouve par exemple la description d’objets du quotidien et d’outils. (C. M.)

Page de gauche : ustensiles et outils en métal.

Page de droite : ustensiles et outils en céramique.

© Bibliothèque nationale de France

Les métiers

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Dès le premier volume, l’activité des hommes est l’un des thèmes centraux de la Manga, qu’il s’agisse du monde du travail ou de celui des divertissements. De nombreux dessins représentent la variété des métiers artisanaux, à commencer par celui de graveur que pratiqua Hokusai dans sa jeunesse. Les petits marchands côtoient les vendeurs de rue et les saltimbanques, offrant un résumé de l’activité industrieuse du petit peuple des villes. La vie paysanne n’est pas oubliée, avec par exemple une série de planches sur la récolte du riz, dans le deuxième volume. On retrouve les hommes au travail avec une série de petits « dessins simplifiés » (ryakuhitsu) dans le treizième volume, mais aussi dans des gravures sur double page qui montrent des métiers curieux.

Page de gauche : charpentiers de marine, xylographes, vanneurs, fabricants de boulets de combustible, marchands ambulants, masseur aveugle.

Page de droite : plongeuses et pêcheurs.

© Bibliothèque nationale de France

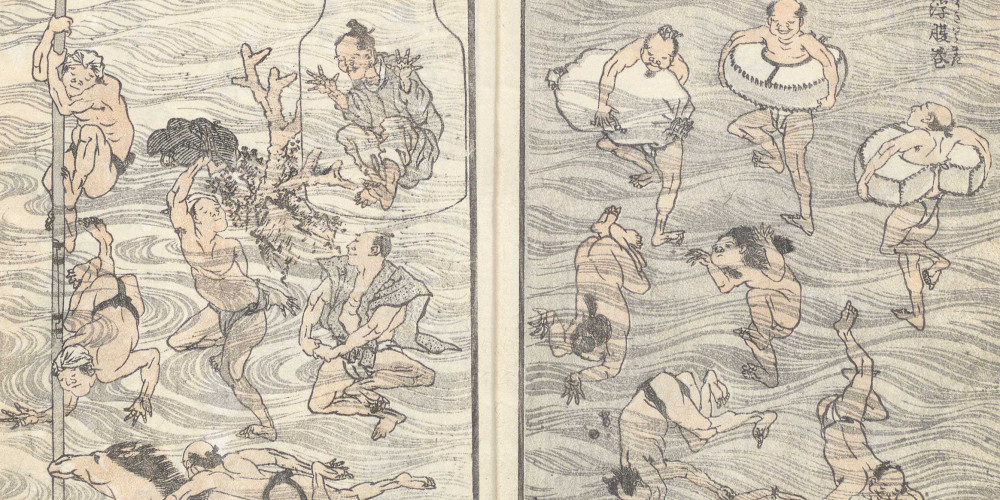

Méthodes de plongée

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Certains dessins, comme celui sur la plongée, mêlent le réalisme et le fantastique, voire une vision futuriste, avec ce plongeur qui se sert d’une cloche de verre, ou cet autre tiré dans l’eau par un cheval.

© Bibliothèque nationale de France

Physionomies de personnages amaurotiques et aveugles

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Hokusai se plaît aussi à représenter la variété des physionomies, avec une planche étonnante sur des visages d’aveugles (page de gauche) et d’amaurotiques (page de droite).

© Bibliothèque nationale de France

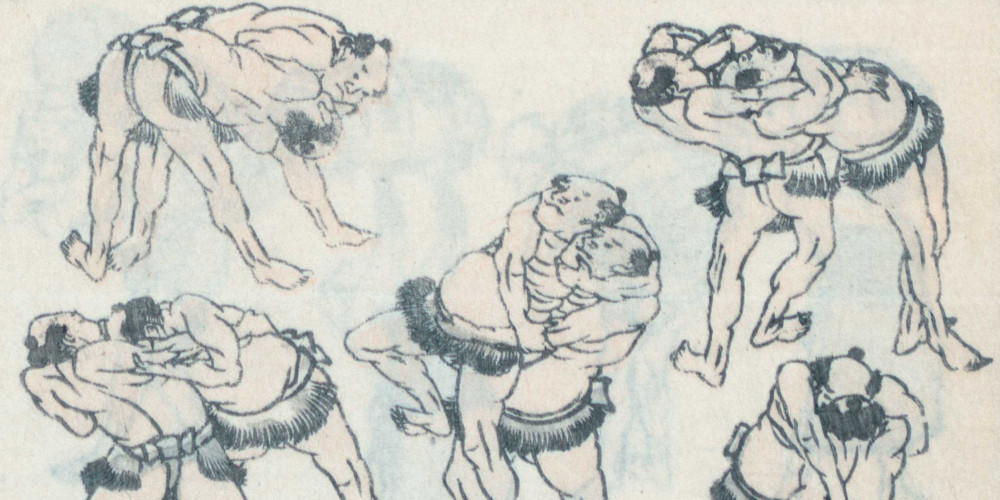

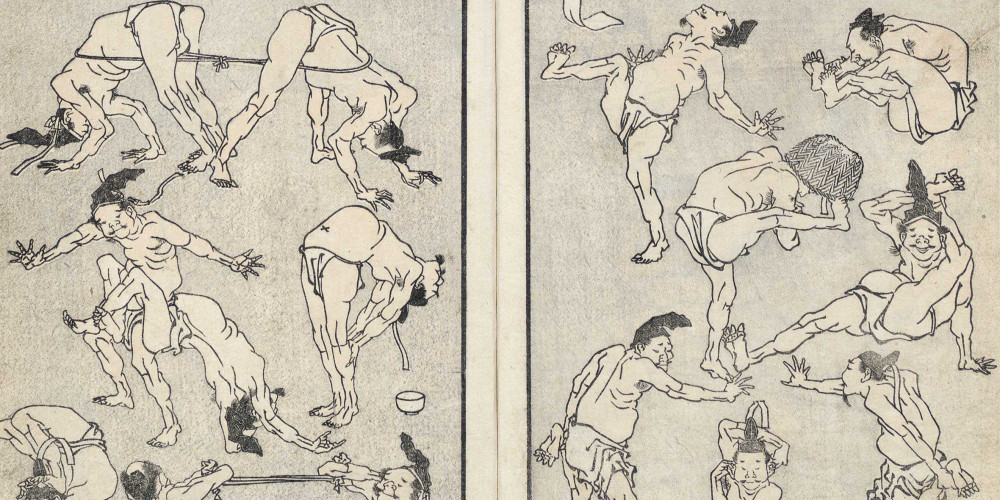

Lutteurs de sumô

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Le sixième volume de la Manga est essentiellement consacré aux arts du combat et aux armes de tous genres, comme ces scènes de lutte à mains nues (sumô), thème cher à l’artiste qui l’aborde à quatre reprises dans différents volumes. S’il est une création particulièrement surprenante dans la prodigieuse et multiple production de Hokusai, c’est bien sa Manga. Cet inestimable album xylographique, initialement conçu comme un manuel de peinture, en un volume, à l’attention de ses élèves, remporta un tel succès qu’il fut publié de 1814 à 1878 en quinze volumes, les trois derniers ayant été réalisés de façon posthume par l’éditeur. L’enthousiasme imprévisible qui accueillit ce recueil de modèles au Japon se propagea rapidement en Occident, où il exerça une influence déterminante chez les impressionnistes.

Voilà rassemblés en quinze volumes près de quatre mille dessins d’une diversité et souvent d’une audace inouïes : paysages, animaux, végétaux, personnages, aménagements humains utilitaires ou sacrés, outils, travaux, divertissements, armes et arts martiaux, divinités, monstres et chimères constituent ici une merveilleuse encyclopédie par l’image.

Ce vaste répertoire iconographique, réaliste ou fantastique, opère comme un miroir où se révèlent au fil des pages l’art et le mental de Hokusai, sa quête esthétique et spirituelle en même temps que la singulière poésie du monde qui l’inspire et qu’il se plaît à montrer de la plus originale façon.

De fait, cette profusion de motifs exécutés sur le vif, libres de toute convention ou contrainte éditoriale, toujours d’une saisissante beauté, s’inscrit dans le droit fil d’une œuvre soucieuse certes de décrire la nature dans tous ses états, de s’interrogersur ses mécanismes et ses mystères, mais aussi d’éclairer les rapports que les hommes entretiennent avec elle et les liens qu’ils tissent entre eux.

Si Hokusai excelle le plus souvent à rendre compte de l’objet observé avec une impartialité et une minutie quasi scientifiques quand il s’agit par exemple de représenter la flore ou la faune marine, il ne s’interdit jamais de laisser libre cours à son imagination délirante pour en livrer une interprétation insolite, mythique ou métaphorique, telle cette pieuvre géante qui engloutit un pêcheur ou cet éléphant avec un groupe d’aveugles. On peut aussi surprendre le maître, au détour d’une planche humoristique et jubilatoire, à croquer la dérision des comportements humains dans des expressions extravagantes ou grotesques, ou à l’inverse, rendre hommage aux talents, aux capacités inventives et aux prouesses physiques des êtres, qu’il valorise notamment dans des séries d’esquisses consacrées à l’escrime, la gymnastique, les combats de bâtons, ou les luttes de sumotori (ci-dessus).

Tout dans cette « avalanche de dessins, cette débauche de crayonnages », pour reprendre l’expression d’Edmond de Goncourt, de la manière de voir la vie à celle de l’interpréter, dit à la fois la réussite d’une échappée loin des dogmes et des repères connus et l’aboutissement d’un art qui impose, au-delà d’un style, des concepts originaux. Hokusai nous instruit parce qu’il sait nous conduire hors des sentiers battus jusqu’aux tréfonds d’un monde et d’une société étranges, tandis qu’il nous subjugue en réinventant par la magie du trait tout un univers poétique de sensations fortes et subtiles caractéristiques de son inimitable génie. (J. B.)

© Bibliothèque nationale de France

Démonstration de tir et combat au bâton

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Pas moins d’une dizaine de planches de la Manga sont consacrées au combat au bâton, à propos desquelles Goncourt écrivit : « [... ] la merveille de ce volume, comme figuration d’un corps humain en mouvement, c’est l’étude de l’escrime pour la lance ou le sabre, où soixante-douze petits croquis d’homuncules, et une vingtaine de plus grands vous mettent, comme sous les yeux, les avances, les retraites, les torsions de corps, la volte des pieds, les parades, les ripostes de ce simulacre de la guerre. » La Manga, qui est organisée selon le principe de la série et de la variation autour d’un même thème, atteint son point d’orgue avec ces dessins de combattants, dont les mouvements sont décomposés à la manière des thaumatropes. [...]

Page de gauche : démonstration de tir au mousquet par les portugais António da Mota et son compagnon, qui firent naufrage à Tanegashima en 1543 et furent parmi les premiers occidentaux à fouler le sol japonais.

Page de droite : combat au bâton, (kendô).

© Bibliothèque nationale de France

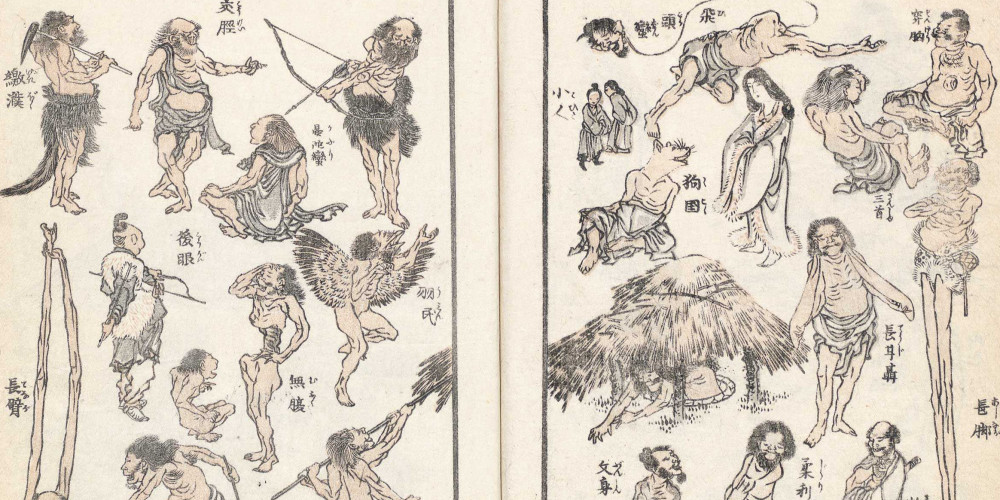

Habitants des « contrées barbares »

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

La dimension fantastique est très présente dans la Manga et l’on y trouve un véritable condensé de l’imaginaire japonais de l’époque d’Edo. Dans la lignée des textes illustrés sur les « habitants de contrées barbares » (comme ceux de l’encyclopédie Wakan sansai zue ou "Recueil illustré de toutes les choses de l’univers sino japonais", du début du 18e siècle), Hokusai représente un catalogue des hommes de pays imaginaires, aux corps souvent difformes. II met aussi en scène certains personnages de « pays barbares » dans des dessins pleins d’humour, avec ces monstres aux longs bras et aux longues jambes se soignant à l’aide de moxas. Ces monstres, (yôkai), constituent l’un des éléments familiers de la littérature fantastique illustrée des 18e et 19e siècles. (C. M.)

Page de gauche : cannibale des îles Andaman, homme aux jambes torses, homme à queue, homme ailé, homme à l’œil arrière, homme sans ventre, homme à trois corps, homme à pattes de cheval, homme aux longs bras.

Page de droite : homme à la poitrine percée, homme au cou extensible, homme à trois têtes, nains, homme à tête de chien et son épouse, homme aux longues jambes, homme aux longues oreilles, homme du Pays des buveurs de lait, homme unijambiste et manchot, homme au corps tatoué.

© Bibliothèque nationale de France

Démons

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Page de gauche : un fantôme et la vieille ogresse des montagnes.

Page de droite : le « démon-corbeau » (karasu-tengu) et un mandrill.

© Bibliothèque nationale de France

Pieuvre géante surgissant d’un champ de lotus et Daruma grimaçant

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Le douzième volume de la Manga – l’un de ceux qui furent le plus appréciés en Occident – est consacré en particulier à ces dessins fantastiques ou grotesques qui jouent sur l’effet de surprise, comme l’apparition soudaine d’une pieuvre géante au beau milieu d’un champ de lotus, effrayant deux paysans (C. M.)

Page de droite : Daruma, ou Bodhidharma, le fondateur de la légendaire secte Ch’an, grimaçant.

© Bibliothèque nationale de France

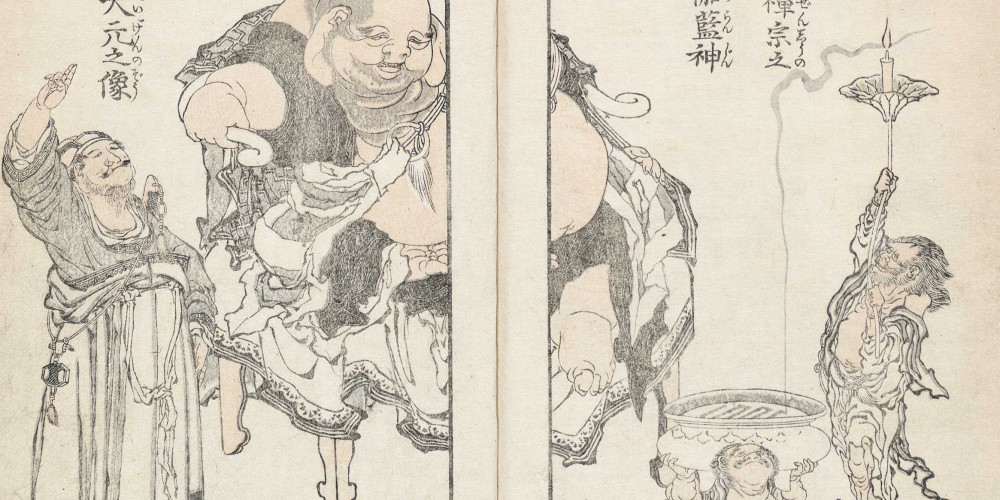

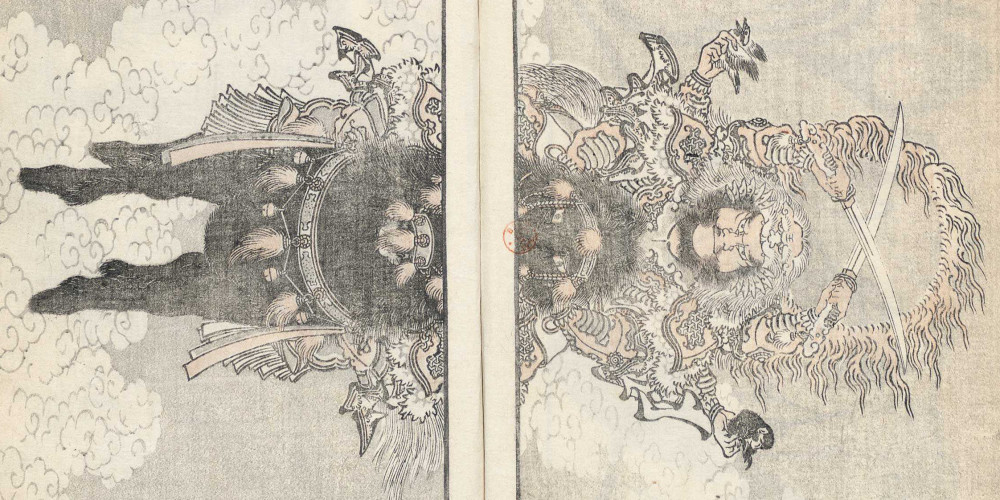

Taigen, la divinité protectrice du pays et Garan-jin, la divinité protectrice des monastères

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

La Manga n’est pas seulement un dictionnaire du monde réel et contemporain. Une grande partie de ses dessins s’appuient sur des mythes et des légendes d’origine chinoise ou japonaise, ainsi que sur l’histoire et la littérature.

© Bibliothèque nationale de France

Bareki-jin, la divinité protectrice des chevaux

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Dans sa représentation impressionnante de la divinité protectrice des chevaux, Bareki-jin, Hokusai donne toute la mesure de son talent et de sa capacité à revisiter l’iconographie religieuse traditionnelle.

© Bibliothèque nationale de France

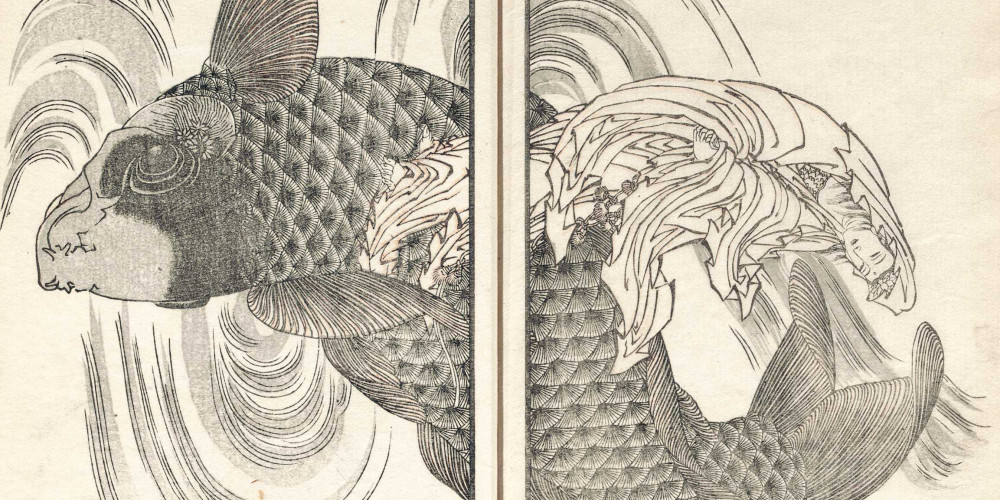

La déesse de la compassion Kannon (Avalokiteshvara, en sanskrit) debout sur le dos d’une carpe géante

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Les divinités du panthéon bouddhique occupent aussi une place de choix dans la Manga. Elles sont le plus souvent magnifiées sous le pinceau de l’artiste, comme cette remarquable déesse Kannon montée sur une carpe aux proportions inhabituelles, motif qui fascina les décorateurs à l’époque du japonisme à la fin du 19e siècle et qui fut repris en France sur plusieurs objets d’art.

© Bibliothèque nationale de France

Acrobaties lors d’un banquet

« L’initiation à la transmission de l’essence des choses »

Hokusai traite ici des divertissements populaires, avec ces concours de grimaces ou d’acrobaties lors de réunions festives, ainsi que ces scènes de magie, un art très prisé à l’époque d’Edo, comme en témoignent les nombreuses publications sur le sujet à partir de la fin du 17e siècle.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France