| Les

éditions d'art

: une révolution iconographique au XIXe siècle |

|

|

||||||||||

|

La

lithographie fait entrer l'illustration dans le siècle de l'industrie |

|||

|

Au XIXe siècle, l'illustration occupe trois

pôles :

|

||

|

La

lithographie fait entrer l'illustration dans le siècle de l'industrie |

|||

|

|||

|

Cette planche composée

de deux illustrations appartient à un ensemble de onze images consacrées

à l'histoire de Cendrillon : à gauche, la marraine semble tranquillement

bavarder avec sa filleule croulant sous le poids d'un immense potiron,

alors que sur la gravure de droite, d'un geste décidé, elle le transforme

en un magnifique carrosse d'un coup d'épée magique. La lithographie fluidifie

littéralement le trait en estompant les contours et en noyant la scène

sous un grisé particulièrement harmonieux. Les ombres des personnages

se détachent nettement, renforçant davantage le jeu de l'alternance des

noirs et blancs entre lesquels s'immiscent toute une variété incommensurable

de gris.

|

|||

|

Gustave

Doré, un illustrateur visionnaire ? |

|||

|

Cette révolution de

l'illustration au XIXe siècle est incontestablement dominée par Gustave

Doré qui va donner à cet art ses lettres de noblesse, même s'il est précédé

par d'illustres précurseurs, comme Gavarni Grandville ou Tony Johannot

qui adopte en France la technique de bois de bout [sur bois de bout :

le bois, débité perpendiculairement au fil (procédé découvert au XVIIIe

siècle par Bewick ) est travaillé au burin ( gravure fine )]. |

|||

| |

L'éditeur Hetzel, dès son retour d'exil en 1860, commence une longue collaboration avec Gustave Doré qui verra en particulier la parution des Contes de Perrault en 1862. Hetzel, républicain de 1848, très engagé dans la vie politique et le monde littéraire, s'entoure alors des représentants les plus éminents du monde intellectuel de son époque comme George Sand, Balzac, Jules Verne ou Camille Flammarion. Gustave Doré qui a tout juste trente ans, a conçu un grand projet, celui d'illustrer les plus grands chefs-d'œuvre de la littérature occidentale. Commençant par L'Enfer de Dante, il en vient tout naturellement aux contes de fées avec la comtesse de Ségur et Charles Perrault. Dessinant directement sur le bloc à l'encre de chine ou au lavis, il renouvelle la gravure sur bois par le bois de teinte, rendant à merveille les diverses nuances et jeux de contrastes. Remarquablement servis par des graveurs de talent comme Adolphe-François Pannemaker ou Héliodore Pisan, les quarante "tableaux" illustrant ce "très grand livre, très cher" se répartissent inégalement : donnant lieu à onze planches, Le Petit Poucet est de loin le conte qui inspire le plus l'artiste. Des disproportions effrayantes, des détails saisissants, la profondeur des forêts fantastiques font de cette œuvre une des interprétations les plus magistrales des Contes de Perrault. Le Petit Chaperon rouge donne lieu quant à lui à trois images qui sont particulièrement intéressantes. |

||

|

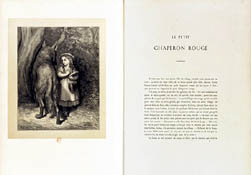

La première de ces

illustrations en pleine page montre la rencontre de la petite fille avec

le loup. Celui ci est représenté de dos, sa taille gigantesque dépassant

largement celle de la fillette portant sa galette et son petit pot de

beurre. Pointant son index tendu dans une direction qui semble évoquer

le chemin à suivre pour arriver jusque chez la Mère'grand, la petite fille

ne montre aucun signe d'inquiétude face à ce grand loup. |

||

|

La seconde illustration

montre le petit Chaperon rouge et le loup, couchés dans le même lit, juste

avant la dévoration. La petite fille, fascinée et intriguée, semble en

même temps révulsée. Alors que tout son comportement hésite entre l'attirance

et la répulsion, elle maintient le drap d'un geste pudique sur son épaule

droite alors que ses yeux semblent dire au loup le contraire de ce que

son geste évoque. L'agressivité de l'animal est manifestée par ses griffes

sorties ainsi que par son regard avide. Ayant remplacé son chaperon-béret

par un bonnet de nuit en dentelles, les cheveux dénoués, symbolique traditionnellement

érotique, l'enfant semble plus mûre que dans la première illustration.

L'opposition des regards croisés crée un moment de suspense dramatique

qui laisse présager un dénouement brutal. Mais le travestissement du loup

peut aussi prêter à sourire, car celui-ci a revêtu le bonnet de nuit enrubanné

de la grand'mère et on peut bien sûr se demander pourquoi la petite fille

ne le démasque pas. Car n'est-ce pas la grand'mère qui s'est déguisée

en loup, pour faire peur à sa petite fille ? N'est-ce pas elle qui se

dit conteuse, et se précipite sur l'enfant pour la dévorer (de baisers

?) comme l'indique l'annotation au manuscrit de 1695 : "On prononce ces

mots d'une voix forte, pour faire peur à l'enfant comme si le loup l'alloit

manger".

|

||

|

Arthur

Rackham, un maître de la féerie illustrative |

|||

|

Illustrateur de la

féerie par excellence, Arthur Rackham fait des légendes et récits merveilleux

son domaine de prédilection. Il met en image Le Petit Chaperon rouge

dans la version des frères Grimm pour un recueil qui fut complètement

refondu par Charles Guyot. La scène est construite autour d'une diagonale

qui par du bonnet de nuit du loup pour aboutir au bas du dos de la fillette

en passant par les deux paires d'yeux des protagonistes. On retrouve ici

le lourd rideau du lit à baldaquin aux motifs surchargés, tout comme le

couvre-lit de la Mère-grand et la jupe de la fillette, très éloignés du

modèle campagnard. Cette dernière est revêtue d'une capeline avec capuche

entièrement rouge dont l'à-plat contraste fortement avec les arabesques

des autres tissus et le blanc des draps qui semblent inviter la fillette

. Celle ci hésite, ne sachant finalement quelle attitude adopter. Les

deux pieds fermement campés sur le sol, elle repousse de la main gauche

la lourde tenture comme pour dévoiler aux regards de tous le loup déguisé.

Aucun sentiment de peur ou d'effroi ne semble l'affecter, alors que le

loup manifeste quant à lui bien des signes d'agitation et de fébrilité.

Arborant le bonnet de nuit de l'aïeule, ainsi que ses lunettes, comme

pour accentuer le comique de la situation, la gueule ouverte, sans craindre

d'exhiber sa dentition quelque peu effrayante, ses grosses pattes d'ours

retenant la couverture jusqu'au menton, c'est lui qui de manière singulière,

affiche une pudeur fort peu appropriée. Il est vrai que nous sommes dans

la version Grimm, et que celle-ci se termine bien pour l'enfant mais très

mal pour le carnassier dans les deux versions collectées : dans un cas

un chasseur lui ouvre le ventre et le remplit de pierres ce qui le fait

périr d'indigestion. Dans l'autre version, le Petit Chaperon échaudé rencontre

un autre loup mais court aussitôt chez sa grand'mère et les deux femmes

se débarrassent de l'intrus en le précipitant dans une auge. Nous sommes

loin ici de la fin cruelle à la manière de Perrault et il semble bien

que l'illustrateur ait choisit délibérément de ne point provoquer l'effroi

chez les lecteurs.

|

||