ジョルジュ・ビゴー(1860-1927)

ジョルジュ・ビゴーは、フランスにおいて日本への関心が高まりを見せ始めた1860年、パリの5区で下級官吏であった父と細密画を手掛けていた母の長男として生まれた。絵画の道を志していた若き画家は、1875年頃、当時腐食版画で名を馳せていたフェリックス・ビュオーに師事する。日本趣味を持ち合わせたビュオーの周りには数多くの浮世絵があった。ビゴーはアトリエ内で版画のテクニックを習得するだけでなく、情緒あふれる江戸の木版画を目にすることで遠い極東への興味を募らせていった。そして1882年、ついに日本に単身上陸する。そこから17年間をこの地で過ごすことになるとは、本人も予想だにしていなかった。

十九世紀末に日本を訪れたフランス人画家はビゴー一人とは限らない。しかし、西洋人にとって未知の国であった日本で日本語を流暢に話し、助成金なしで日本社会に溶け込み17年もの歳月を過ごした画家は、おそらく彼以外いないのではないだろうか。だが、このビゴーの特徴は、画家のジャポニスムを複雑なものにした。そこには、リアリズムと自然主義の双方から観察された日本と近代化される以前の浮世絵の中の日本が入り混じっているのである。

ジョルジュ・ビゴーのジャポニスム

ビゴーの創作意欲は来日以降、勢いを増した。油絵、水彩画、グアッシュ、黒鉛そして版画など、様々な絵画技法を用いて日本人の何気ない日常生活を採り上げるほか、風景や職業、人物像など多種多様な主題を選び、それらを生き生きと描き出した。1882年から1886年にかけて作成された版画には、浮世絵、特に『北斎漫画』から着想を得た痕跡が確認できる。フランスで制作されたものに比べると、細く短い線の連続で表されていた輪郭は、明らかにしっかりとした一本線で描かれるようになり、ハッチングが多用されていた画面は白い部分を意識的に残すうになった。ビゴーの絵画技法に北斎の影響が見られるということは、この画家が十九世紀後半におけるフランスのジャポニスムの芸術家たちと同じ系譜の上にいるということを示している。

しかし、ビゴーのジャポニスムには、浮世絵からの影響からだけでは検討しえない難しさがある。日本的要素を西洋絵画に取り込んだフランスの画家たちと同様、日本に関する物品を収集し、日本を題材にしたのではあるが、ビゴーが彼らと一線を画するところは、この国の近代化と従来のジャポニスムを合わせた点にある。彼の「日本」は、ジェームズ・ティソやアルフレッド・スティーヴンスのように着物や当地の小物で表現したのでもなければ、またクロード・モネやフィンセント・ファン・ゴッホのように浮世絵から着想を受けて伝統的な絵画技法に改革をもたらしたのでもない。

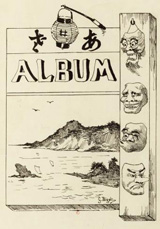

ジョルジュ・ビゴー リトグラフ画集《あさ》Asa (1883)、影絵漫画《日本の宴会》

1882年に来日したビゴーは、生計を立てるため陸軍士官学校でデッサンの教師を務めた。その合間、東京やその周辺地域に足を運び各地で素描を行うのを日課としていた。デッサン帳には日本人の日常生活や出会った人々の姿などが描かれている。この画集はリトグラフで作成されており、その中に収められている版画のモチーフは熱心な素描の賜物といえる。初版は1883年であるが、二年後には第二版が出版される。大きな違いは見られないものの、より多くの陰影を取り入れるなど画家自身が手を加えた痕跡がみえる。この画集には42枚のリトグラフが収められており、全体は前半の31枚と後半の11枚に分かれている。画集の前半(《あさ》)は、明治期における日本人の様々な職業を採り上げており、仕事中の様子を描いたものもあれば、ポートレートのように一人一人にスポットライトを当てる形式を用いて描いたものもある。また、日常生活の何気ない一場面を表した画も多く残している。

画集の後半(《日本の宴会》)は政治家、高級官吏、商人が登場する日本の宴会風景を描いた影絵漫画である。ビゴーが滞在中、この種の宴会に出席したかは定かでない。しかし、風刺的要素が盛り込まれた物語構成には、実際に経験した人でなくては知りえないほどのリアリズムが感じられる。画家は影絵という媒体を通して上流社会に存在する日本の裏社会を批判しているとも捉える事が出来る。その一方で、登場人物に明確なアイデンティティがないことから、日本人に接待を受ける西洋人という設定に置き換えた見方も可能である。影絵は元来東洋で発展した芝居の一様式であり、十八世紀の後半に西洋に取り入られてからは大変な人気を博した。パリで幼少期を過ごしたビゴーもこれを観る機会が多々あったはずである。また、日本でも浮世絵の一部を影絵で表現するなど、この技法は庶民の生活に浸透していた。従って《日本の宴会》で使用されているこの技法は、浮世絵からの影響というよりはむしろ来日前に画家自身の経験から使用されたと考えられる。特筆すべきは、ビゴーが影絵と漫画を掛け合わせた点にある。特に、漫画に仕切りを入れて何ページも連続させる手法は当時日本では珍しく、後に小林清親(1847~1915)がこれを発展させていく。なぜ影絵漫画を《あさ》の附属本として後に加えたのか、その理由は判然としない。ビゴー研究家である清水勲氏はこれについて、日本を外国に紹介する意図が画家にあったからだろうと仮定する。確かに、この画集を購入する大多数が当時外国人居留地に住む外国人であったことを考えると、日本の思い出にと手に取った人にとって、この画集はその人と日本をつなぐ窓のような役割を果たすだろう。来日して約一年後に作成された《あさ》はビゴーの日本での芸術活動の原点を成す画集である。

ジョルジュ・ビゴー《クロッキー・ジャポネ》(1886)

《オハヨウ》(1883) と《マタ》(1884)を出版したあと、滞在四年目の1886年、ビゴーは日本を題材にした腐食銅版画集《クロッキー・ジャポネ》を出版する。おそらく同時代の外国人の間では最も有名なであり、最も芸術性の高い作品である。中にはビゴーが興味を抱いていた日本の様々な職業、例えば薬屋や兵士、人力車を引く車夫を描いた画が多く確認できる。一つ一つを採り上げて記録するかのように描く姿勢は、学術的ともいえるであろう。しかし、ビゴーが描く人物からは、単なる職業紹介画を超えた、どこか個性が見え隠れするような印象を受けるのは何故だろうか。これは画家自身の日本との関わりが大きく関わっている。北斎が生きた時代の日本と、フランスの官展に出展すべき絵画の主題を求めて来日した彼にとって、自国の習慣をそのまま移転したかのような外国人居留地の生活は興味の対象外であった。多くの外国人が日本社会とは隔離された地域に住もうとするとは対照的に、彼は東京の一郭に自らの意志で滞在し、そこに溶け込もうとした。やがて日本人の感情表現やそれに付随する態度が理解出来るようになると、それらを作品に取り入れるようになる。このような経過があってこそ、職業紹介の画集が特定の一個人に注目する肖像画へと変身するのである。《クロッキー・ジャポネ》にはその他にも東京の風景やその住民の日常生活の一瞬を捉えた記憶が版画として収められている。今日ビゴーが作成した画集は、あまり資料が残されていない明治時代の風俗や庶民の様子を知るための貴重な資料となっている。

この画集は再版に留まらず、その後幾度も版を重ねた。版の年代によって内容に多少の違いが見られる。例えば、初版では20枚の腐食銅版画に《日本の元旦》と題された11枚のリトグラフが加えられているのに対して、フランス国立図書館所蔵のものには腐食銅版画30枚のみが収められている。この違いは、実は《クロッキー・ジャポネ》の受容の多さから来ている。銅版は使用するうちに表面に掘られた線が曖昧になってしまうため、使用上限を超えてしまうと質の悪い版画が出来上がってしまう。そのため、ビゴーはこの画集以前に作成した作品の中から数点を再利用した。

近代化の只中にあった日本の風俗画が描かれていることで有名になった《クロッキー・ジャポネ》は、外国人だけではなく同世代の日本人の間、さらには同国の芸術家の間でも話題となった。中でも渡辺幽香(1858~1942)は、ビゴーの画面構造やイコノグラフィーに影響を受けた一人として最も知られている。父兄ともに洋画家という環境で育った幽香は版画に興味を持ち、1886年に《大日本帝国古今風俗寸陰漫稿》、翌年には《大日本風俗漫画》を出版した。双方とも日本の風俗を主題とするが、前者の画集の大部分が明治以前の様子を描いているのに対し、後者にはビゴーが描いた近代化著しい日本の様子が織り込まれている。また描く対象を中心に置いて強調する画面構造など、人物の配置方法にもその影響が見て取れる。渡辺家にビゴーの版画集、そしてその中に2枚《クロッキー・ジャポネ》の画が所蔵されていたことから、幽香が制作中それらを参考にした可能性は極めて高いと言える。

ビゴーの風刺画 (1887-1899)

ビゴーは、実際に来日することで近代国家への道を真っ直ぐに進んでいた「日出ずる国」の急激な変化に否応なしに直面した。リアリズムと自然主義に傾倒していた画家は、この経験を版画や風刺画にして次々と日本で発表していった。

特に1887年から1889年にかけて発行された《トバエ》は、彼の風刺新聞の中でも最もよく知られている作品であり、しばしば画家の政治的活動の一環と見なされる。その中でビゴーが格別熱心に採り上げた内容は、日本における自由民権運動や反教権主義、そして日本政府が推し進める急進的な国の西洋化であった。また、自国の伝統を躊躇することなく排除していく日本人の姿を軽蔑的に描いた。

自国政府からの後ろ盾がない彼には、これらの政治関与は彼の芸術活動に不利に働く結果を招いただけでなく、生計を立てるためにフランスやイギリスの新聞に挿絵を提供することに集中しなくてはならなかった。日清戦争が勃発した1894年、ビゴーはフランスの挿絵入り新聞『イリュストラシオン』の特派員となってその記録をデッサンで伝えた。しかし、絵画制作からは離れているものの、芸術活動にかかわる絵画への情熱は治まることはなく、報道に従事する合間を縫って油絵や水彩画、多くのデッサンを作成した。その画風はリアリズムと自然主義が調和したものであり、更に北斎が生きた時代の日本に対するある種のノスタルジーをも感じさせる。

ジョルジュ・ビゴー 画集《日仏通商航海条約》(1896)

新しい世紀が近づくにつれ、ビゴーが日本人に抱いていた親愛の念は不信へと変わっていった。1896年8月4日に調印された日仏通商航海条約を描いたこの画集は、リトグラフで作成されており、26枚が収録されている。画家は主に日本における外国人差別や迫害を描いた。画集は三部で構成されている。最初の13枚は、フランス共和国大統領全権大使兼外務大臣ガブリエル・アノトーと、日本国天皇の使節兼在仏全権大使曾禰荒助の間で調印された実際の通商航海条約の公約文に非常に忠実である。この画集で特に注目すべきはビゴーが用いた表現方法である。各条項の文言をそのまま描くのではなく、それから生ずると予想される日仏間の矛盾や不平等などを明確に絵に表した。第一項目を例に挙げてみると、画家はまず一枚の紙を大きく上下に分け、各齣の中に日本に滞在する外国人が現地で受ける冷酷な待遇と、日本人がフランスで受ける温かい待遇を対置することであからさまな比較が行われている。条項で両者の平等性が謳われていることに対し、ビゴーは自らの経験から在日フランス人や外国人が不平等な扱いを受けるだろうと予想した。《日仏通商航海条約》の最後に登場する、「一九〇〇年」と大きく書かれた画にいたっては、年内には外国人全員が牢獄送りになるだろうと警告しているのである。従って、この画集は、ビゴーの目に映った日本政府の傲慢な政策や1894年の日清戦争以降ますます外国人に対して粗野になってきた日本人の態度に対する、画家からの抗議だと見なすことができる。

ここにはビゴーが憧れた北斎の日本は存在しない。1896年の時点ですでに近代化の波は国に広く浸透していたのである。画集の後半に収められた13枚は前半と内容が類似している。そのうち5枚は様々な主題が描かれており、残りの7枚はあるアジア人(その服装から、日本人でないことは明確である)が日本女性に裏切られる小物語である。仮に、官展へ出展する作品や注文を受けて作成したものをビゴーが「芸術」と認めるならば、世の中の情勢を風刺した画集は、日本政府の政策に対して自分の意見を自由に表明するための媒体であると考えられる。内容は過激なものが多かったが、1896年の条約が締結される前は、外国人であれば自国の法律に反しない限り治外法権によって守られていたため、日本政府から譴責を気にせず自由に出版することができた。しかし、これが撤廃されるや、同じ条件の下での出版活動は困難に陥る。風刺画集や風刺新聞の売り上げを主な収入源にしていた画家にとって、新しい条約は明らかに不利だった。

この《日仏通商航海条約》は、ナショナリズムが急速に台頭する日本に滞在する外国人の不安を描いたものとしてたいへん貴重な証言である。画集内の日仏関係がビゴーの幻想に過ぎないにしても、描かれたような考えは当時フランスで言われていたような「本心を笑顔の下に隠す」日本人の性質をよく知っている者でなければ発想し得なかったであろう。1899年、ビゴーは佐野マスとの間に生まれた息子モーリスを連れ、フランスに完全に帰国する道を選んだ 。

日本から帰国後

ビゴーのジャポニスムは1899年に帰仏した後、別の意味を帯びる。つまり、浮世絵に表された「日本」への郷愁と、実体験を通して嫌悪した近代国家「日本」がフランスにおいて穏やかに表現され結びついたのである。前者の方に重きが置かれているとはいえ、後者は1907年以降本格的に作成に乗り出したエピナール版画に顕著である。1927年に亡くなるまでのビゴーの芸術活動はあまり知られていない。しかし、1903年にソシエテ・ナショナル・デ・ボザール(国民美術協会)が開催する官展に出展した《稲毛海岸》が物語るように、新聞などに挿絵を投稿する仕事をこなす傍らで、日本で制作したデッサン帳を参考に油絵を描いていた。ただし、そこに表される日本はとても穏やかであり、当時この国を取り巻いていた、緊迫した極東の国際情勢などは全く連想させない。このような状況を風刺画として描いていた画家も、遠くに渡ってしまえば、残るのはノスタルジーのみなのであろうか。ビゴーにとって日本はある意味で「夢の国」と化し、このイメージをフランスに広めていく。その一例として1900年のパリ世界万博の世界一周パノラマ・ジオラマ館が挙げられる。ここで彼は、友人であり、二度目の結婚をする際の証人でもあった海軍省公的画家、ルイ・デュムーランと日本の牧歌的な風景画を共同で作成することで、作られた幻想を展示する大プロジェクトに加担するのである。