Des inventions structurantes

Pourquoi faire intervenir ici le cyberespace ? C'est que le contemporain fait voir le traditionnel sous un angle nouveau et révèle au jour ce qu'une longue habitude avait occulté. C'est aussi que ces deux inventions techniques ont les mêmes propriétés : ce sont toutes deux des mises en forme de l'environnement, des représentations de l'espace, qui toutes deux servent de cadre à nos activités et sont le socle quotidien où nous prenons appui.

Cependant, un déséquilibre apparaît : la mise en forme que le paysage impose, nous ne la sentons pas comme contrainte, ni construction, tout au contraire, c'est la nature même, pensons nous, qui se donne dans la forme du paysage. En revanche, l'espace qu'offre le réseau numérique, nous le considérons comme un dispositif qui met la nature entre parenthèse, et en quelque sorte nous en prive.

La question est alors : Comment se fait-il que l'espace du numérique dans lequel nous nous immergeons de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps ne soit pas considéré comme un "espace naturel" au même titre que l'environnement paysager ? Ce sont pourtant bien là deux types d'avatars de l'étendue, des avatars spatiaux, comme présentations sensibles de l'étendue. Que l'espace cybernétique ne soit pas devenu notre espace de vie, ne se soit pas naturalisé, intériorisé, voilà qui nous met sur la trace, par comparaison, des propriétés naturalisantes du paysage.

Cependant, un déséquilibre apparaît : la mise en forme que le paysage impose, nous ne la sentons pas comme contrainte, ni construction, tout au contraire, c'est la nature même, pensons nous, qui se donne dans la forme du paysage. En revanche, l'espace qu'offre le réseau numérique, nous le considérons comme un dispositif qui met la nature entre parenthèse, et en quelque sorte nous en prive.

La question est alors : Comment se fait-il que l'espace du numérique dans lequel nous nous immergeons de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps ne soit pas considéré comme un "espace naturel" au même titre que l'environnement paysager ? Ce sont pourtant bien là deux types d'avatars de l'étendue, des avatars spatiaux, comme présentations sensibles de l'étendue. Que l'espace cybernétique ne soit pas devenu notre espace de vie, ne se soit pas naturalisé, intériorisé, voilà qui nous met sur la trace, par comparaison, des propriétés naturalisantes du paysage.

Le paysage, une structure feuilletée

Avec le paysage tel qu'il se présente à nous aujourd'hui, nous sommes en présence d'une structure feuilletée. J'entends par là qu'il réunit les différents niveaux perceptifs, cognitifs, et affectifs en un seul "donné".

Perceptifs, car je prends conscience d'un espace dans ses limites visuelles et d'un temps, celui que je mets à aller de la surface au fond du tableau, par étapes. Temps instantané de la vision de l'espace, temps mesuré d'un parcours de l'œil.

Cognitifs, car le paysage permet d'appréhender une structure spatio-temporelle nouée ; au temps de l’éternité qui m’attend là-bas, loin, correspond l’étendue unie, sans aspérité, d’un schéma. Et aux moments discontinus par lesquels je m’avance dans le paysage, correspondent les topoi, les lieux précis parcourus dans cette démarche. Espace et temps sont alors noués dans une forme qui offre cette propriété vraiment singulière de donner à voir la structure abstraite du monde dans lequel nous vivons.

Affectifs, enfin, car derrière l’horizon, quelque chose se tient en réserve : le mystère de l’invisible, un au-delà traditionnellement lié à la vie morale. Ainsi la géométrie côtoie-t-elle la métaphysique, l’arithmétique donne la main à la morale, et le paysage résume en simultanéité l’ordre hiérarchisé des valeurs.

Ce bref résumé suffit à montrer la complexité et l’imbrication des niveaux de sens qu’offre un paysage. C’est une structure nouée que nous pouvons intérioriser en tant qu'a priori.

Qu'entendre par là ? Nous savons que notre appréhension du monde ne peut se faire en dehors d'un cadre formel : l'espace et le temps conditionnent cette appréhension ; tout ce que nous percevons et tout ce que nous faisons se passe dans le temps et l'espace, quelles que soient les définitions qui leur sont données. Formelles, ces deux entités qui indiquent les conditions a priori de notre expérience du monde, se résolvent en a priori matériels dans les cas concrets de cette expérience même. Or le paysage est la forme concrète que prennent ces a priori pour se présenter à nous d'une manière sensible. Le paysage est donc une invention achevée en ce sens qu'elle conditionne notre manière d'appréhender le monde qui nous entoure. Cette invention technique est naturalisée.

Perceptifs, car je prends conscience d'un espace dans ses limites visuelles et d'un temps, celui que je mets à aller de la surface au fond du tableau, par étapes. Temps instantané de la vision de l'espace, temps mesuré d'un parcours de l'œil.

Cognitifs, car le paysage permet d'appréhender une structure spatio-temporelle nouée ; au temps de l’éternité qui m’attend là-bas, loin, correspond l’étendue unie, sans aspérité, d’un schéma. Et aux moments discontinus par lesquels je m’avance dans le paysage, correspondent les topoi, les lieux précis parcourus dans cette démarche. Espace et temps sont alors noués dans une forme qui offre cette propriété vraiment singulière de donner à voir la structure abstraite du monde dans lequel nous vivons.

Affectifs, enfin, car derrière l’horizon, quelque chose se tient en réserve : le mystère de l’invisible, un au-delà traditionnellement lié à la vie morale. Ainsi la géométrie côtoie-t-elle la métaphysique, l’arithmétique donne la main à la morale, et le paysage résume en simultanéité l’ordre hiérarchisé des valeurs.

Ce bref résumé suffit à montrer la complexité et l’imbrication des niveaux de sens qu’offre un paysage. C’est une structure nouée que nous pouvons intérioriser en tant qu'a priori.

Qu'entendre par là ? Nous savons que notre appréhension du monde ne peut se faire en dehors d'un cadre formel : l'espace et le temps conditionnent cette appréhension ; tout ce que nous percevons et tout ce que nous faisons se passe dans le temps et l'espace, quelles que soient les définitions qui leur sont données. Formelles, ces deux entités qui indiquent les conditions a priori de notre expérience du monde, se résolvent en a priori matériels dans les cas concrets de cette expérience même. Or le paysage est la forme concrète que prennent ces a priori pour se présenter à nous d'une manière sensible. Le paysage est donc une invention achevée en ce sens qu'elle conditionne notre manière d'appréhender le monde qui nous entoure. Cette invention technique est naturalisée.

Le cyberespace une invention in process

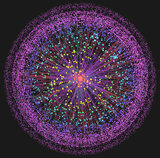

L'invention d'un espace "autre" qu'est le cyberespace, bien que cet espace offre un ensemble de propriétés aussi complexe que le paysage, et bien qu'en un certain sens il offre du monde une vue aussi bien construite et qu'il nous invite à l'occuper, manque cependant à faire nature comme le paysage. Plusieurs raisons à cela, qui, a contrario mettent en lumière les particularités du paysage. Rapidement énumérés ce sont les traits suivants : une spatialité anoptique, un retrait du temps, une structure morcelée non stable.

La spatialité du cyberespace n’appartient pas au régime du voir. Il ne se construit pas sur les éléments de la visibilité (formes, couleur, distance, proche, lointain). C'est un espace d'opérations mentales retransmises par des signes sur la surface de l'écran. En dérobant le monde des calculs qui le produit, il dérobe aussi la totalité de son étendue, ce n’est qu’une petite partie du net qui nous apparaît avec les sites web. Les sites ne sont que des morceaux émergeants. Cet espace est coupé de notre monde perceptuel quotidien, et les formes visibles que nous y appréhendons sont des substituts d'un autre espace situé derrière l’horizon du voir, dans les opérations qui l'engendrent.

En effet, dans un espace où la cible visée est immédiatement touchée, nul besoin de représenter la distance qui sépare la requête de sa satisfaction ; qu’elle soit proche ou lointaine, la cible aura, du point de vue spatial, la même définition : elle ne sera pas située en perspective et aucune carte de type géographique ne peut la représenter. Seule le pourrait une autre sorte de perspective, celle d’une mise en rapport de la requête avec un « code de fuite » représentant le moyen d’accès à la satisfaction de la demande.

La spatialité du cyberespace n’appartient pas au régime du voir. Il ne se construit pas sur les éléments de la visibilité (formes, couleur, distance, proche, lointain). C'est un espace d'opérations mentales retransmises par des signes sur la surface de l'écran. En dérobant le monde des calculs qui le produit, il dérobe aussi la totalité de son étendue, ce n’est qu’une petite partie du net qui nous apparaît avec les sites web. Les sites ne sont que des morceaux émergeants. Cet espace est coupé de notre monde perceptuel quotidien, et les formes visibles que nous y appréhendons sont des substituts d'un autre espace situé derrière l’horizon du voir, dans les opérations qui l'engendrent.

En effet, dans un espace où la cible visée est immédiatement touchée, nul besoin de représenter la distance qui sépare la requête de sa satisfaction ; qu’elle soit proche ou lointaine, la cible aura, du point de vue spatial, la même définition : elle ne sera pas située en perspective et aucune carte de type géographique ne peut la représenter. Seule le pourrait une autre sorte de perspective, celle d’une mise en rapport de la requête avec un « code de fuite » représentant le moyen d’accès à la satisfaction de la demande.

Avec le retrait du spatial nous assistons au retrait du temps. On sait que la définition traditionnelle du temps est « nombre du mouvement ». Or, avec le net, la vitesse du transport qui lie instantanément deux points sur le réseau annule le temps du parcours. Dans ce contact instantané le mouvement ne peut être mesuré, il est même quasi nul. La temporalité du mouvement échappe donc à la mesure, elle s’efface.

Avec un déplacement privé de temporalité, et un espace dont les parties ne sont plus à distance et ne peuvent être repérées de manière stable, la structure nouée de nos perceptions habituelles n’a plus lieu d’être.

Il n’y a donc pas dans l’espace que propose le réseau cybernétique ce nouage espace / temps qui structure, nous l’avons vu, le paysage traditionnel. Distance et donc mesure, infini et donc incommensurable, ne sont pas des concepts valides pour le cyberespace.

Or ce schéma se heurte à une culture perspectiviste devenue une nature, et les difficultés que nous avons à en accepter les traits montrent à l'évidence à quel point l'invention du paysage nous a construits. Nous déclarons même le cyberespace artificiel, et répréhensible le fait de s'y adonner longtemps ; ses usagers, les cyber-internautes sont accusés de se mettre hors réalité, le monde dit réel étant celui auquel nous sommes habitués et que dessine et soutient la structure paysagère.

Si le cyberespace n’est pas plus artificiel dans sa constitution que le paysage ne l’a été, il n’est cependant pas naturalisé, c’est à dire qu’il n’est pas passé au rang des évidences majeures qui le rendraient nécessaire à notre appréhension du monde dans sa totalité, et en feraient cet a priori formel que le paysage perspectiviste assume pour le moment.

Avec un déplacement privé de temporalité, et un espace dont les parties ne sont plus à distance et ne peuvent être repérées de manière stable, la structure nouée de nos perceptions habituelles n’a plus lieu d’être.

Il n’y a donc pas dans l’espace que propose le réseau cybernétique ce nouage espace / temps qui structure, nous l’avons vu, le paysage traditionnel. Distance et donc mesure, infini et donc incommensurable, ne sont pas des concepts valides pour le cyberespace.

Or ce schéma se heurte à une culture perspectiviste devenue une nature, et les difficultés que nous avons à en accepter les traits montrent à l'évidence à quel point l'invention du paysage nous a construits. Nous déclarons même le cyberespace artificiel, et répréhensible le fait de s'y adonner longtemps ; ses usagers, les cyber-internautes sont accusés de se mettre hors réalité, le monde dit réel étant celui auquel nous sommes habitués et que dessine et soutient la structure paysagère.

Si le cyberespace n’est pas plus artificiel dans sa constitution que le paysage ne l’a été, il n’est cependant pas naturalisé, c’est à dire qu’il n’est pas passé au rang des évidences majeures qui le rendraient nécessaire à notre appréhension du monde dans sa totalité, et en feraient cet a priori formel que le paysage perspectiviste assume pour le moment.