Le Spleen de Paris

Le Spleen de Paris

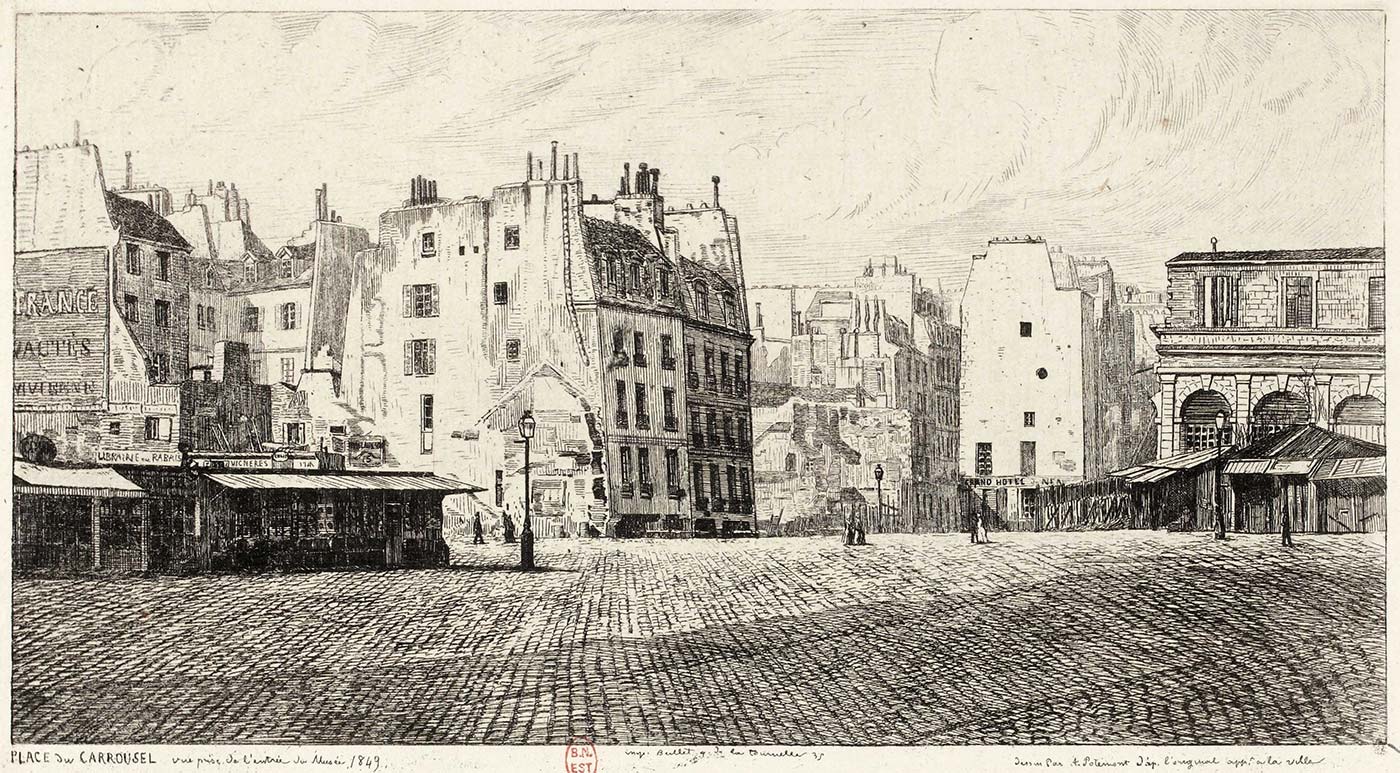

« Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or », écrit Baudelaire à la ville de Paris, faisant d’elle le creuset de sa poésie. L’esthétique urbaine s’affirme pleinement dans les poèmes en prose du Spleen de Paris et dans la section « Tableaux parisiens », ajoutée dans l’édition de 1861 des Fleurs du Mal.

© Bibliothèque nationale de France

Un hymne aux « étonnantes villes »

Dans l’hiver de 1853-1854, Baudelaire adresse un petit ensemble de deux poèmes en vers et deux poèmes en prose à Fernand Desnoyers, qui coordonne un volume d’hommages à Claude-François Denecourt, concepteur de circuits dans la forêt de Fontainebleau. À la religion de la nature, il oppose un hymne aux « étonnantes villes » et à « la prodigieuse musique qui roule sur l[eurs] sommets ». Là se trouve la première trace éditoriale de ce qui deviendra Le Spleen de Paris. Et là se trouve, dans la disposition symétrique des poèmes, l’idée, à laquelle Baudelaire manifeste un attachement particulier, que son recueil de poèmes en prose, Le Spleen de Paris, « fait pendant » à son recueil de poèmes en vers, Les Fleurs du Mal.

« Celui-là qui épouse facilement la foule connaît des jouissances fiévreuses, dont seront éternellement privés l’égoïste, fermé comme un coffre, et le paresseux, interné comme un mollusque. »

« Je t’aime, ô capitale infâme ! »

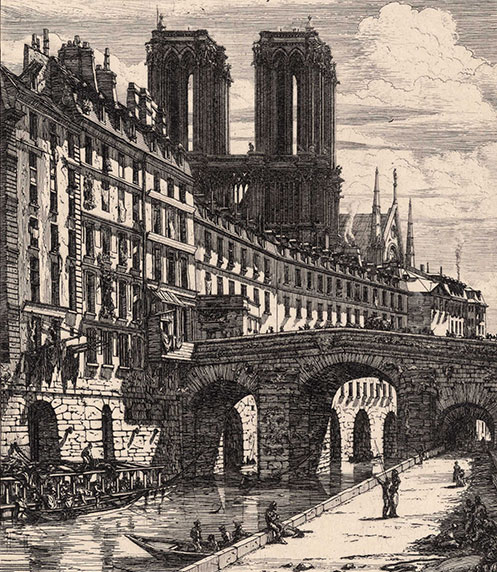

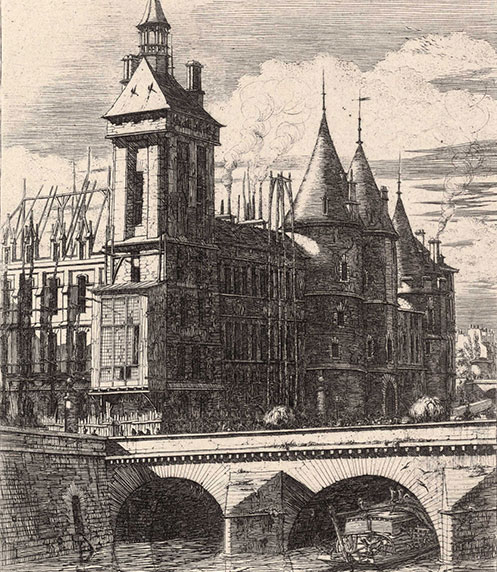

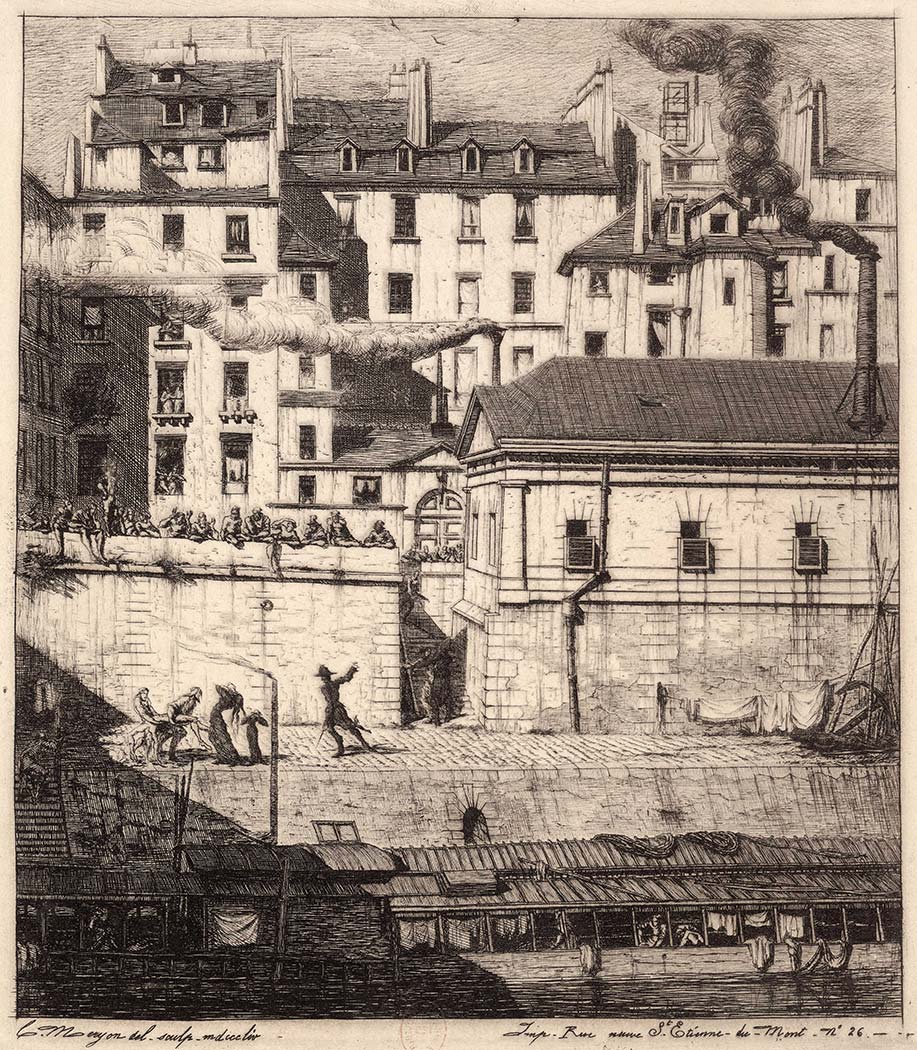

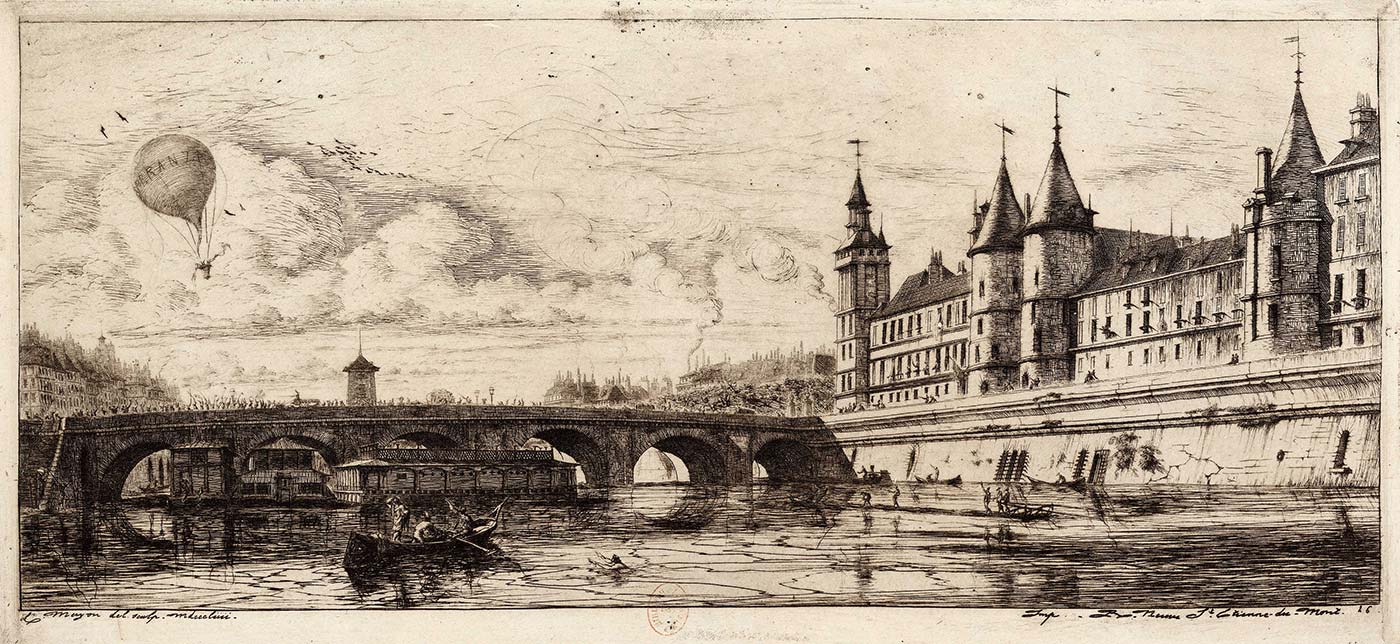

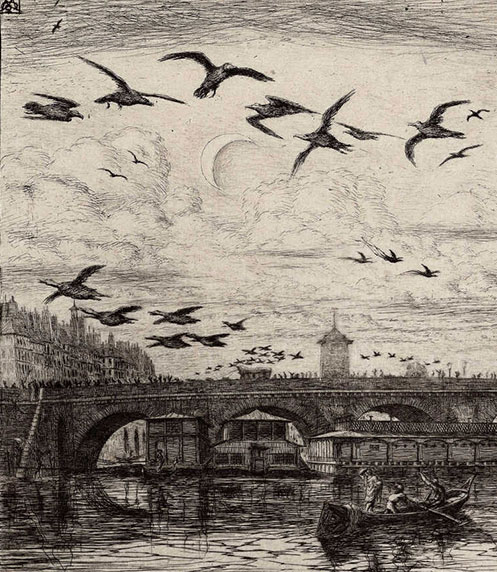

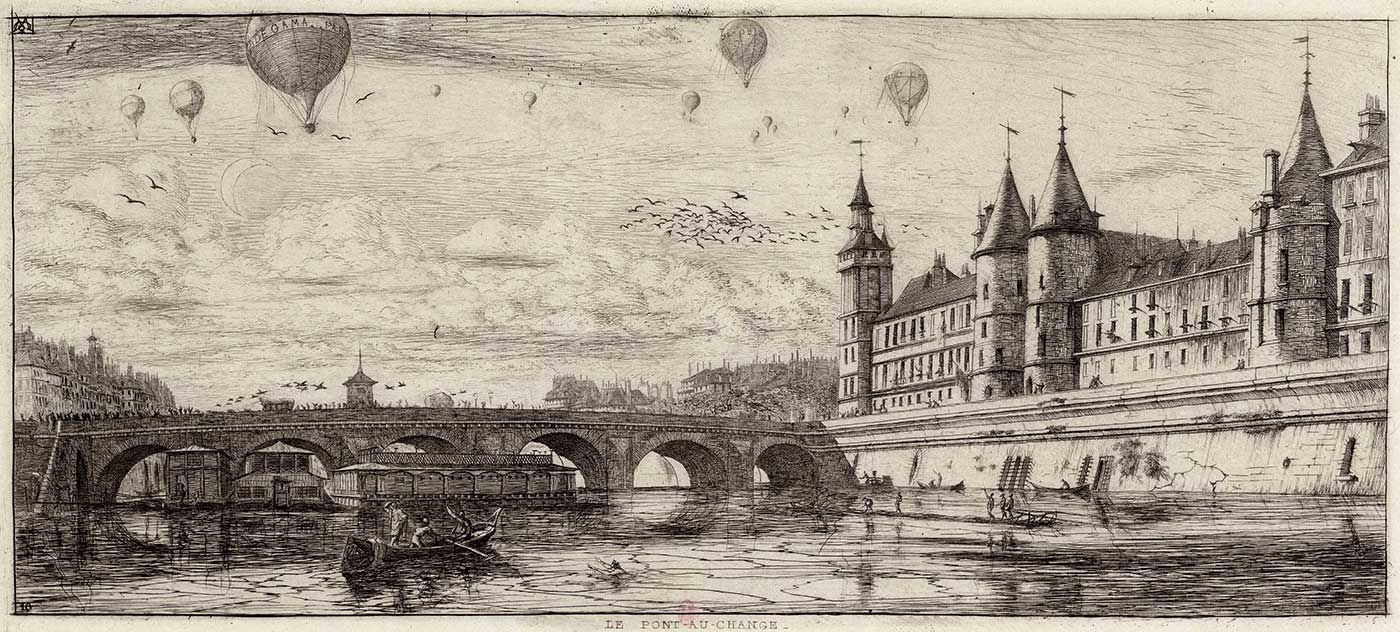

Un autre épisode intervient dans la genèse du Spleen de Paris. En 1859, Baudelaire découvre les eaux-fortes d’un artiste singulier, d’origine anglaise, et guetté par le « démon cruel » de la folie, Charles Meryon (1821-1868), dont le talent poétise « la solennité naturelle d’une ville immense » (Salon de 1859). Une collaboration s’amorce entre le graveur et le poète : les planches de Meryon pourraient, dans l’esprit de Baudelaire, illustrer des textes en poèmes en prose qu’il composerait à cet effet. Le but de ce partenariat serait de susciter les « rêveries philosophiques d’un flâneur parisien ». Mais les exigences du graveur, qui voulait que le poète s’en tienne à une description exacte, eurent rapidement raison de ce projet.

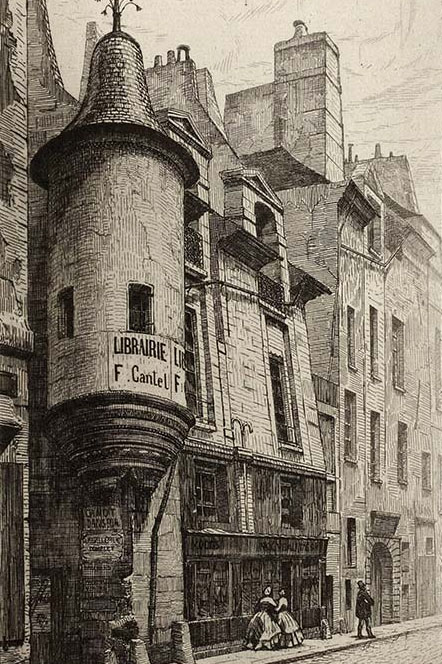

Né rue Hautefeuille, dans le bas du quartier Latin, à proximité de la Seine et du pont Saint-Michel, Baudelaire n’a pratiquement jamais quitté sa ville natale, à l’exception de son voyage en mer à vingt ans, son exil à Bruxelles à la fin de sa vie et quelques rares escapades en province. Il a vécu les grandes transformations de la capitale, sous le règne de Louis-Philippe puis sous le Second Empire, et l’avènement de l’urbanisme haussmannien. La petite phrase qui tombe sous sa plume : « Le vieux Paris n’est plus », glissée parmi les premiers vers du Cygne, le plus mélancolique de ses poèmes parisiens, témoigne, à l’âge adulte, de la nostalgie d’un âge révolu.

Pourtant, le sentiment parisien qui parcourt l’œuvre de Baudelaire reste ambigu. Dans un projet d’« Épilogue » destiné à la seconde édition des Fleurs du Mal (1861), le poète fait de Paris une « énorme catin », dont le « charme infernal » le hante. « Je t’aime, ô capitale infâme ! », lui déclare-t-il après avoir confessé qu’en elle se trouvait, comme à l’état brut, la matière première de son esthétique : « Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or ». Il aime et déteste le monde parisien, ses plaisirs et ses turpitudes, au point d’y vivre sans domicile fixe, dans des logements provisoires, comme si les murs de Paris, ses rues et ses jardins étaient sa seule demeure, son paradis, son purgatoire et son enfer.

Mais on voit aussi que les thématiques que lui inspire « la plus monstrueuse des villes », comme il la désigne dans le Salon de 1859, prennent de plus en plus d’importance dans son œuvre et participent, après le procès des Fleurs du Mal, du renouvellement de son inspiration.

« Quel est celui de nous qui n’a pas, dans ses jours d’ambition, rêvé le miracle d’une prose poétique, musicale sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s’adapter aux mouvements lyriques de l’âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience ?

C’est surtout de la fréquentation des villes énormes, c’est du croisement de leurs innombrables rapports que naît cet idéal obsédant. »

« Un Hémisphère dans une chevelure »

Le Spleen de Paris, Petits poèmes en prose, XVII, 1868-1870

Une poétique de la vie moderne

© Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, Paris, France / bridgemanimages.com

En 1861, dans la seconde édition du recueil, la poétique urbaine s’affirme pleinement. Aux subdivisions de l’édition de 1857, il ajoute une section intitulée « Tableaux parisiens », qui contient des poèmes reflétant la singularité de son parisianisme, comme Le Cygne, Les Sept Vieillards, Les Petites Vieilles ou À une passante : la ville est peuplée de fantômes, que le poète croise et avec lesquels il entretient de mystérieuses relations. Dans ces mêmes années de reconquête de soi, il compose des poèmes en prose, qu’il publie dans des journaux et revues et qui seront réunis après sa mort, sous le titre Le Spleen de Paris.

Any where out of the world. N’importe où hors du monde

Le Spleen de Paris, XLVIII

« Quelles bizarreries ne trouve-t-on pas dans une grande ville, quand on sait se promener et regarder ? La ville fourmille de monstres innocents. »